Es folgt ein Dokument aus dem September 1989 und für die bessere Lesbarkeit die Digitalisierung. Dieses Dokument war wohl innerhalb der evangelischen Kirchengemeinden der DDR zugänglich. Stefan Müller 07.12.2024

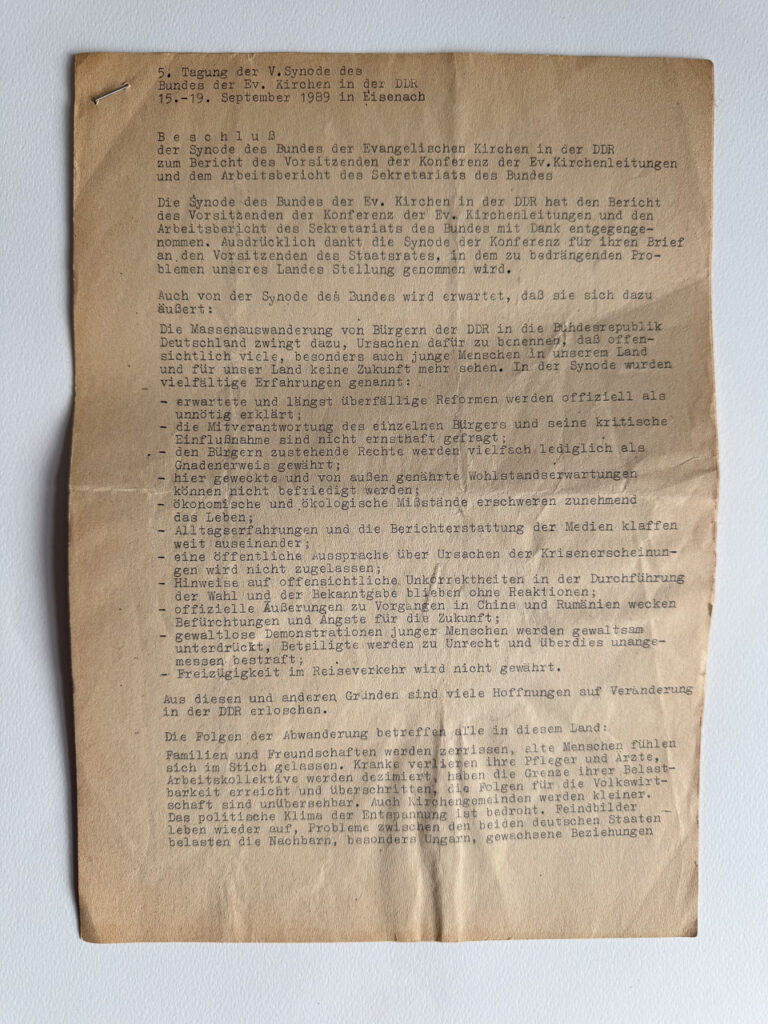

Beschluß

der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR zum Bericht des Vorsitzenden der Konferenz der Ev. Kirchenleitungen und dem Arbeitsbericht des Sekretariats des Bundes

Die Synode des Bundes der Ev. Kirchen in der DDR hat den Bericht des Vorsitzenden der Konferenz der Ev. Kirchenleitungen und den Arbeitsbericht des Sekretariats des Bundes mit Dank entgegengenommen. Ausdrücklich dankt die Synode der Konferenz für ihren Brief an den Vorsitzenden des Staatsrates, in dem zu bedrängenden Problemen unseres Landes Stellung genommen wird.

Auch von der Synode des Bundes wird erwartet, daß sie sich dazu äußert:

Die Massenauswanderung von Bürgern der DDR in die Bundesrepublik Deutschland zwingt dazu, Ursachen dafür zu benennen, daß offensichtlich viele, besonders auch junge Menschen in unserem Land und für unser Land keine Zukunft mehr sehen. In der Synode wurden vielfältige Erfahrungen genannt:

- erwartete und längst überfällige Reformen werden offiziell als unnötig erklärt;

- die Mitverantwortung des einzelnen Bürgers und seine kritische Einflußnahme sind nicht ernsthaft gefragt;

- den Bürgern zustehende Rechte werden vielfach lediglich als Gnadenerweis gewährt;

- hier geweckte und von außen genährte Wohlstandserwartungen können nicht befriedigt werden;

- ökonomische und ökologische Mißstände erschweren zunehmend das Leben;

- Alltagserfahrungen und die Berichterstattung der Medien klaffen weit auseinander;

- eine öffentliche Aussprache über Ursachen der Krisenerscheinungen wird nicht zugelassen;

- Hinweise auf offensichtliche Unkorrektheiten in der Durchführung der Wahl und der Bekanntgabe blieben ohne Reaktionen;

- offizielle Äußerungen zu Vorgängen in China und Rumänien wecken Befürchtungen und Ängste für die Zukunft;

- gewaltlose Demonstrationen junger Menschen werden gewaltsam unterdrückt, Beteiligte werden zu Unrecht und überdies unangemessen bestraft;

- Freizügigkeit im Reiseverkehr wird nicht gewährt.

Aus diesen und anderen Gründen sind viele Hoffnungen auf Veränderung in der DDR erloschen.

Die Folgen der Abwanderung betreffen alle in diesem Land:

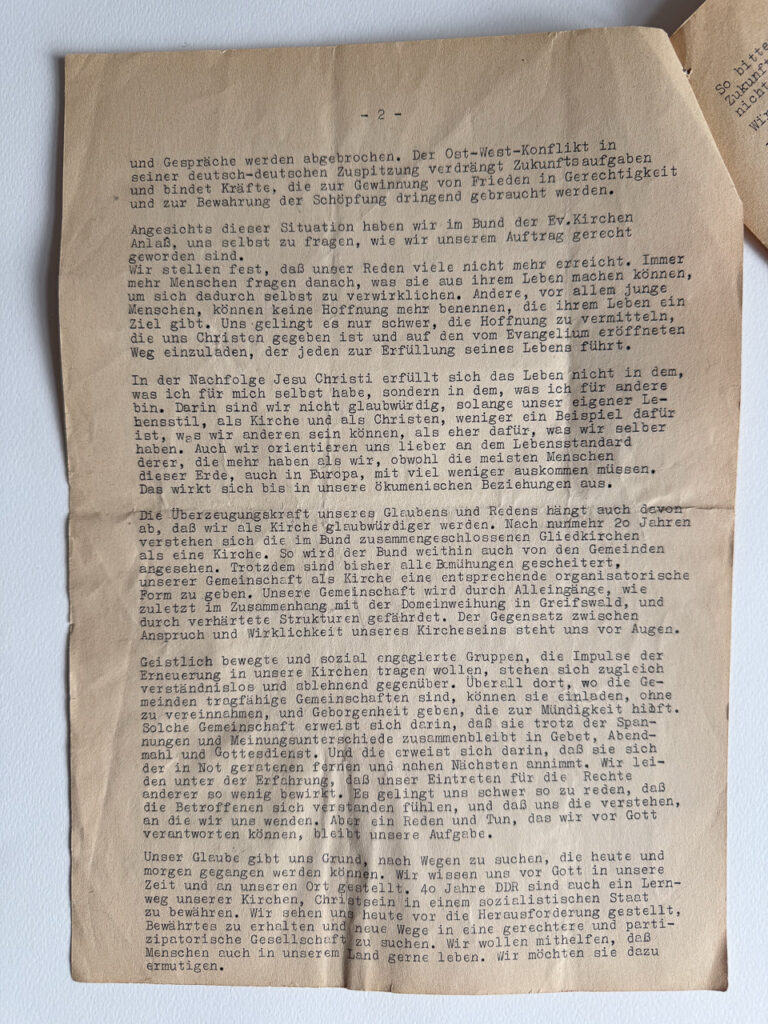

Familien und Freundschaften werden zerrissen, alte Menschen fühlen sich im Stich gelassen. Kranke verlieren ihre Pfleger und Ärzte, Arbeitskollektive werden dezimiert, haben die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht und überschritten, die Folgen für die Volkswirtschaft sind unübersehbar. Auch Kirchengemeinden werden kleiner. Das politische Klima der Entspannung ist bedroht. Feindbilder leben wieder auf, Probleme zwischen den beiden deutschen Staaten belasten die Nachbarn, besonders Ungarn, gewachsene Beziehungen und Gespräche werden abgebrochen. Der Ost-West-Konflikt in seiner deutsch-deutschen Zuspitzung verdrängt Zukunftsaufgaben und bindet Kräfte, die zur Gewinnung von Frieden in Gerechtigkeit und zur Bewahrung der Schöpfung dringend gebraucht werden.

Angesichts dieser Situation haben wir im Bund der Ev. Kirchen Anlaß, uns selbst zu fragen, wie wir unserem Auftrag gerecht geworden sind. Wir stellen fest, daß unser Reden viele nicht mehr erreicht. Immer mehr Menschen fragen danach, was sie aus ihrem Leben machen können, um sich dadurch selbst zu verwirklichen. Andere, vor allem junge Menschen, können keine Hoffnung mehr benennen, die ihrem Leben ein Ziel gibt. Uns gelingt es nur schwer, die Hoffnung zu vermitteln, die uns Christen gegeben ist und auf den vom Evangelium eröffneten Weg einzuladen, der jeden zur Erfüllung seines Lebens führt.

In der Nachfolge Jesu Christi erfüllt sich das Leben nicht in dem, was ich für mich selbst habe, sondern in dem, was ich für andere bin. Darin sind wir nicht glaubwürdig, solange unser eigener Lebensstil, als Kirche und als Christen, weniger ein Beispiel dafür ist, was wir anderen sein können, als eher dafür, was wir selber haben. Auch wir orientieren uns lieber an dem Lebensstandard derer, die mehr haben als wir, obwohl die meisten Menschen dieser Erde, auch in Europa, mit viel weniger auskommen müssen. Das wirkt sich bis in unsere ökumenischen Beziehungen aus.

Die Überzeugungskraft unseres Glaubens und Redens hängt auch davon ab, daß wir als Kirche glaubwürdiger werden. Nach nunmehr 20 Jahren verstehen sich die im Bund zusammengeschlossenen Gliedkirchen als eine Kirche. So wird der Bund weithin auch von den Gemeinden angesehen. Trotzdem sind bisher alle Bemühungen gescheitert, unserer Gemeinschaft als Kirche eine entsprechende organisatorische Form zu geben. Unsere Gemeinschaft wird durch Alleingänge, wie zuletzt im Zusammenhang mit der Domeinweihung in Greifswald, und durch verhärtete Strukturen gefährdet. Der Gegensatz zwischen Anspruch und Wirklichkeit unseres Kircheseins steht uns vor Augen.

Geistlich bewegte und sozial engagierte Gruppen, die Impulse der Erneuerung in unsere Kirchen tragen wollen, stehen sich zugleich verständnislos und ablehnend gegenüber. Überall dort, wo die Gemeinden tragfähige Gemeinschaften sind, können sie einladen, ohne zu vereinnahmen, und Geborgenheit geben, die zur Mündigkeit hilft. Solche Gemeinschaft erweist sich darin, daß sie trotz der Spannungen und Meinungsunterschiede zusammenbleibt in Gebet, Abendmahl und Gottesdienst. Und die erweist sich darin, daß sie sich der in Not geratenen fernen una nahen Nächsten annimmt. Wir leiden unter der Erfahrung, daß unser Eintreten für die anderer so wenig bewirkt. Es gelingt uns schwer so zu reden, die Betroffenen sich verstanden fühlen, und daß uns die verstehen, an die wir uns wenden. Aber ein Reden und Tun, das wir vor Gott verantworten können, bleibt unsere Aufgabe.

Unser Glaube gibt uns Grund, nach Wegen zu suchen, die heute und morgen gegangen werden können. Wir wissen uns vor Gott in unsere Zeit und an unseren Ort gestellt. 40 Jahre DDR sind auch ein Lernweg unserer Kirchen, Christsein in einem sozialistischen Staat zu bewähren. Wir sehen uns heute vor die Herausforderung gestellt, Bewahrtes zu erhalten und neue Wege in eine gerechtere und partizipatorische Gesellschaft zu suchen. Wir wollen mithelfen, daß Menschen auch in unserem Land gerne leben. Wir möchten sie dazu ermutigen.

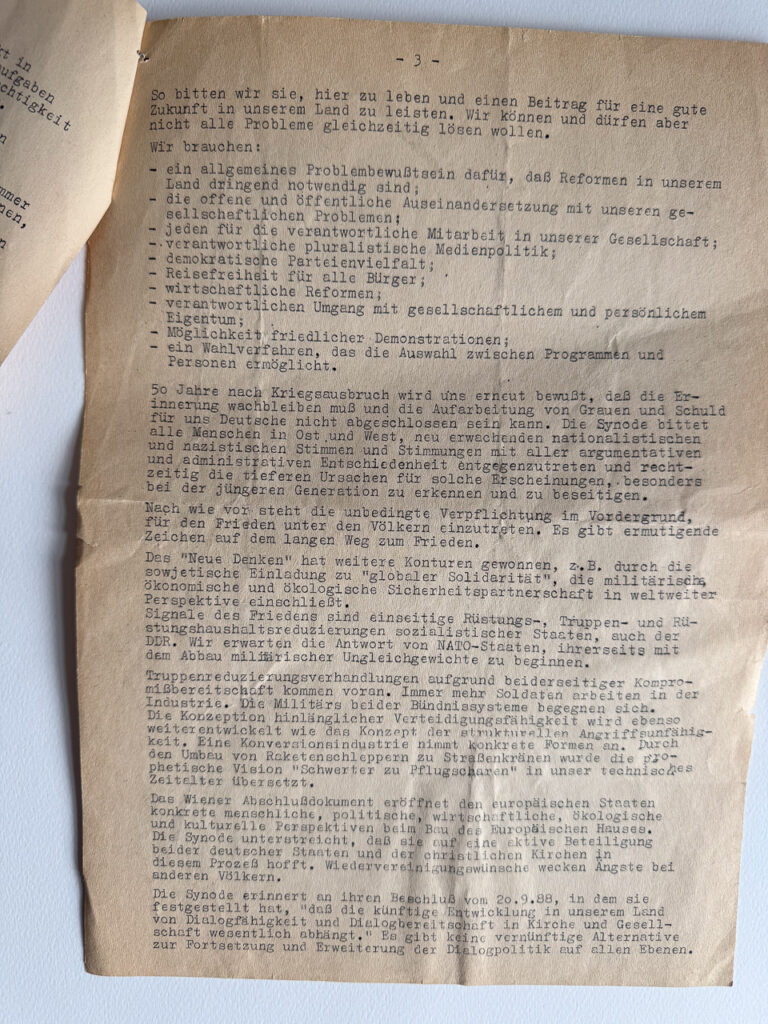

So bitten wir sie, hier zu leben und einen Beitrag für eine gute Zukunft in unserem Land zu leisten. Wir können und dürfen aber nicht alle Probleme gleichzeitig lösen wollen.

Wir brauchen:

- ein allgemeines Problembewußtsein dafür, daß Reformen in unserem Land dringend notwendig sind;

- die offene und öffentliche Auseinandersetzung mit unseren gesellschaftlichen Problemen;

- jeden für die verantwortliche Mitarbeit in unserer Gesellschaft;

- verantwortliche pluralistische Medienpolitik;

- demokratische Parteienvielfalt;

- Reisefreiheit für alle Bürger;

- wirtschaftliche Reformen;

- verantwortlichen Umgang mit gesellschaftlichem und persönlichem Eigentum;

- Möglichkeit friedlicher Demonstrationen;

- ein Wahlverfahren, das die Auswahl zwischen Programmen und Personen ermöglicht.

50 Jahre nach Kriegsausbruch wird uns erneut bewußt, daß die Erinnerung wachbleiben muß und die Aufarbeitung von Grauen und Schuld für uns Deutsche nicht abgeschlossen sein kann. Die Synode bittet alle Menschen in Ost und West, neu erwachenden nationalistischen und nazistischen Stimmen und Stimmungen mit aller argumentativen und administrativen Entschiedenheit entgegenzutreten und rechtzeitig die tieferen Ursachen für solche Erscheinungen, besonders bei der jüngeren Generation zu erkennen und zu beseitigen.

Nach wie vor steht die unbedingte Verpflichtung im Vordergrund, für den Frieden unter den Völkern einzutreten. Es gibt ermutigende Zeichen auf dem langen Weg zum Frieden.

Das “Neue Denken” hat weitere Konturen gewonnen, z.B. durch die sowjetische Einladung zu “globaler Solidarität” , die militärische ökonomische und ökologische Sicherheitspartnerschaft in weltweiten Perspektive einschließt.

Signale des Friedens sind einseitige Rüstungs‑, Truppen- und Rüstungshaushaltsreduzierungen sozialistischer Staaten, auch der DDR. Wir erwarten die Antwort von NATO-Staaten, ihrerseits mit dem Abbau militärischer Ungleichgewichte zu beginnen.

Truppenreduzierungsverhandlungen aufgrund beiderseitiger Kompromißbereitschaft kommen voran. Immer mehr Soldaten arbeiten in der Industrie. Die Militärs beider Bündnissysteme begegnen sich. Die Konzeption hinlänglicher Verteidigungsfähigkeit wird ebenso weiterentwickelt wie das Konzept der strukturellen Angriffsunfähigkeit. Eine Konversionsindustrie nimmt konkrete Formen an. Durch den Umbau von Raketenschleppern zu Straßenkränen wurde die prophetische Vision “Schwerter zu Pflugscharen” in unser technisches Zeitalter übersetzt.

Das Wiener Abschlußdokument eröffnet den europäischen Staaten konkrete menschliche, politische, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Perspektiven beim Bau des Europäischen Hauses. Die Synode unterstreicht, daß sie auf eine aktive Beteiligung beider deutscher Staaten und der christlichen Kirchen in diesem Prozeß hofft. Wiedervereinigungswünsche wecken Ängste bei anderen Völkern.

Die Synode erinnert an ihren Beschluß vom 20.9.88, in dem sie festgestellt hat “daß die künftige Entwicklung in unserem Land von Dialogfähigkeit und Dialogbereitschaft in Kirche und Gesellschaft wesentlich abhängt.” Es gibt keine vernünftige Alternative zur Fortsetzung und Erweiterung der Dialogpolitik auf allen Ebenen.

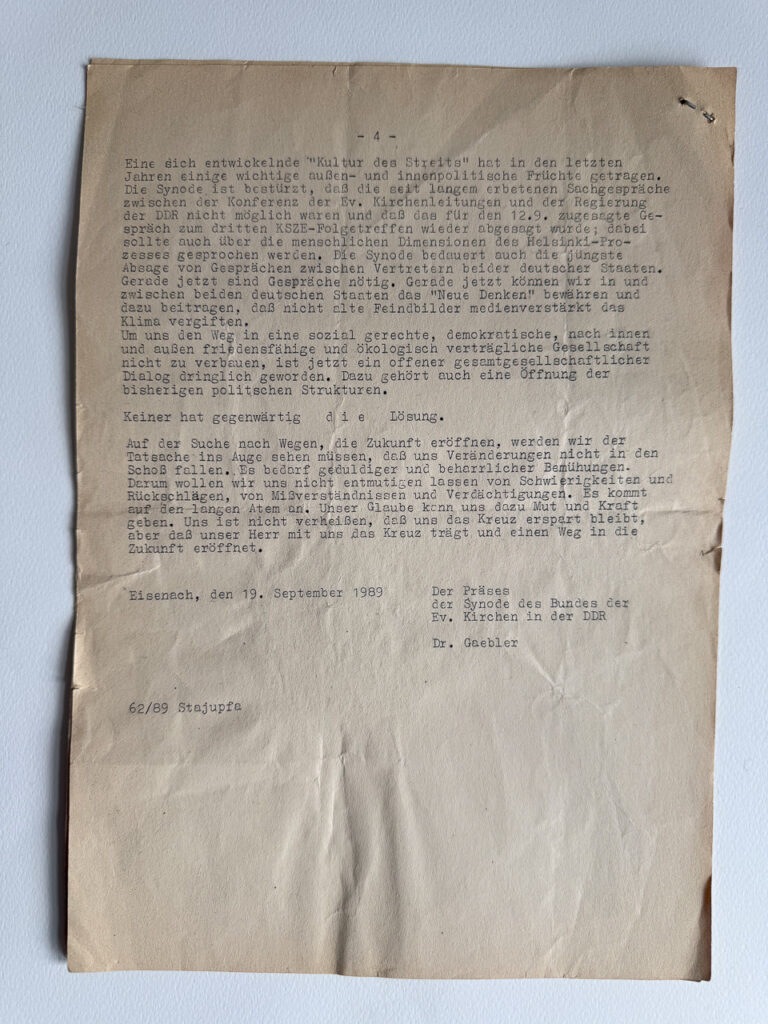

Eine sich entwickelnde “Kultur des Streits” hat in den letzten Jahren einige wichtige außen- und innenpolitische Früchte getragen. Die Synode ist bestürzt, daß die seit langem erbetenen Sachgespräche zwischen der Konferenz der Ev. Kirchenleitungen und der Regierung der DDR nicht möglich waren und daß das für den 12.9. zugesagte Gespräch zum dritten KSZE-Folgetreffen wieder abgesagt wurde; dabei sollte auch über die menschlichen Dimensionen des Helsinki-Prozesses gesprochen werden. Die Synode bedauert auch die jüngste Absage von Gesprächen zwischen Vertretern beider deutscher Staaten. Gerade jetzt sind Gespräche nötig. Gerade jetzt können wir in und zwischen beiden deutschen Staaten das “Neue Denken” bewähren und dazu beitragen, daß nicht alte Feindbilder medienverstärkt das Klima vergiften.

Um uns den Weg in eine sozial gerechte, demokratische, nach innen und außen friedensfähige und ökologische Gesellschaft nicht zu verbauen, ist jetzt ein offener gesamtgesellschaftlicher Dialog dringlich geworden. Dazu gehört auch eine Öffnung der bisherigen politischen Strukturen.

Keiner hat gegenwärtig d i e Lösung.

Auf der Suche nach Wegen, die Zukunft eröffnen, werden wir der Tatsache ins Auge sehen müssen, daß uns Veränderungen nicht in den Schoß fallen. Es bedarf geduldiger und beharrlicher Bemühungen. Darum wollen wir uns nicht entmutigen lassen von Schwierigkeiten und Rückschlägen, von Mißverständnissen und Verdächtigungen. Es kommt auf den langen Atem an. Unser Glaube kann uns dazu Mut und Kraft geben. Uns ist nicht verheißen, daß uns das Kreuz erspart bleibt, aber daß unser Herr mit uns das Kreuz trägt und einen Weg in die Zukunft eröffnet.

Eisenach, den 19. September 1989

Der Präses der Synode des Bundes der Ev. Kirchen in der DDR

Dr. Gaebler

62/89 Stajupfa