Neulich hatte ich ja mal geguckt, wo die Nazis aus dem KZ Lichtenburg und die Nazis aus Buchenwald abgeblieben sind. Durch einen taz-Artikel über den Wahrsager Max Moecke (taz, 25.09.2025), der in Pirna-Sonnenstein ermordet wurde, bin ich auf diesen Ort gekommen und habe dann mal nachgeschaut, wo die Nazis nach Kriegsende hingegangen sind und was aus ihnen geworden ist. Der Wikipediaeintrag für Pirna-Sonnenstein listet folgende Personen auf, die für Euthanasie-Verbrechen im Rahmen der Aktion T4 (13.720 psychisch kranke und geistig behinderte Menschen wurden in Sonnenstein mit Giftgas ermordet) oder Morde an politischen Gegnern zuständig waren. Ich bespreche im Folgenden erst Pirna-Sonnenstein. Danach gibt es noch einen Nachtrag zur Tötungsanstalt in Brandenburg.

Die Aktion T4 wurde 1941 von Hitler beendet und das Schloss Sonnenstein anders verwendet, aber einige der Nazis, die T4 bis dahin umgesetzt hatten, mordeten dann in den Vernichtungslagern weiter. Die folgenden Personen werden im Zusammenhang mit den Vernichtungslagern genannt:

- Kurt Bolender,

- Kurt Franz,

- Heinrich Gley,

- Lorenz Hackenholt,

- Gottlieb Hering,

- Otto Horn,

- Erwin Lambert,

- Heinrich Matthes,

- Gustav Münzberger,

- Walter Nowak,

- Josef Oberhauser,

- Paul Rost

- Friedrich Tauscher

Ansonsten werden im Artikel noch folgende Ärzte namentlich genannt:

- Hermann Paul Nitsche (Direktor der Heilanstalt Sonnenstein seit 1928)

- Horst Schumann,

- Alfred Schulz

- Kurt Borm (Deckname „Dr. Storm“),

- Klaus Endruweit (Deckname „Dr. Bader“),

- Ewald Wortmann (Deckname „Dr. Friede“)

- Curt Schmalenbach (Deckname „Dr. Palm“)

1947 gab es in Dresden einen Prozess (Dresdner Ärzteprozess), in dem Hermann Paul Nitsche (seit 1940 einer der medizinischen Leiter der Krankenmordaktion) und zwei Sonnensteiner Pfleger wurden zum Tod verurteilt. Außerdem gab es Haftstrafen, die 1956 bei einer Amnestie erlassen wurden. In Wikipedia kann man zu dem Prozess lesen:

Der Dresdener Prozess gilt als einer der frühesten Versuche der deutschen Justiz zur juristischen Aufarbeitung der NS-Krankenmorde. Er fand unter Oberhoheit der sowjetischen Besatzung statt, Rechtsgrundlage war das Kontrollratsgesetz Nr. 10, das unter anderem die Bestrafung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorsah.[6]

Zwischen dem 16. Juni und dem 25. Juni wurden die Angeklagten und die Zeugen in öffentlichen Sitzungen vernommen.[7] Durch die Medien fand der Prozess in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit. Die Sächsische Zeitung berichtete täglich über den Verlauf des Prozesses.[8]

Am 7. Juli 1947 wurde das Urteil verkündet.[9] Die Staatsanwaltschaft hatte zwar elfmal die Todesstrafe beantragt, jedoch wurde sie nur viermal ausgesprochen. Besonders bei den Krankenschwestern fielen die Urteile meist geringer aus als gefordert wurde. Einzelne Angeklagte, darunter der Hauptangeklagte Alfred Schulz sowie der Leiter der Kinderfachabteilung Arthur Mittag, hatten sich zuvor suizidiert resp. Suizidversuche begangen, an deren Folgen sie verstarben. Im März 1948 wurden die Todesurteile in Dresden vollstreckt, nachdem eine Revision gegen das Urteil mit Beschluss des Oberlandesgerichts Dresden vom 27. September 1947 als unbegründet verworfen worden war.[10]

Ich zitiere das hier, damit man sehen kann, dass es im Osten Aufarbeitung gab, dass es Todesurteile gab, die vollstreckt wurden, dass es Medienbegleitung gab. In entsprechenden Veröffentlichung wird immer wieder behauptet, dass es in der DDR keine Aufarbeitung und keine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gab. Die Wahrheit ist, dass es in bestimmten Bereichen die ersten Prozess gab und dass die DDR auch bei der Errichtung von Gedenkstätten dem Westen bis zum Schluss weit voraus war.

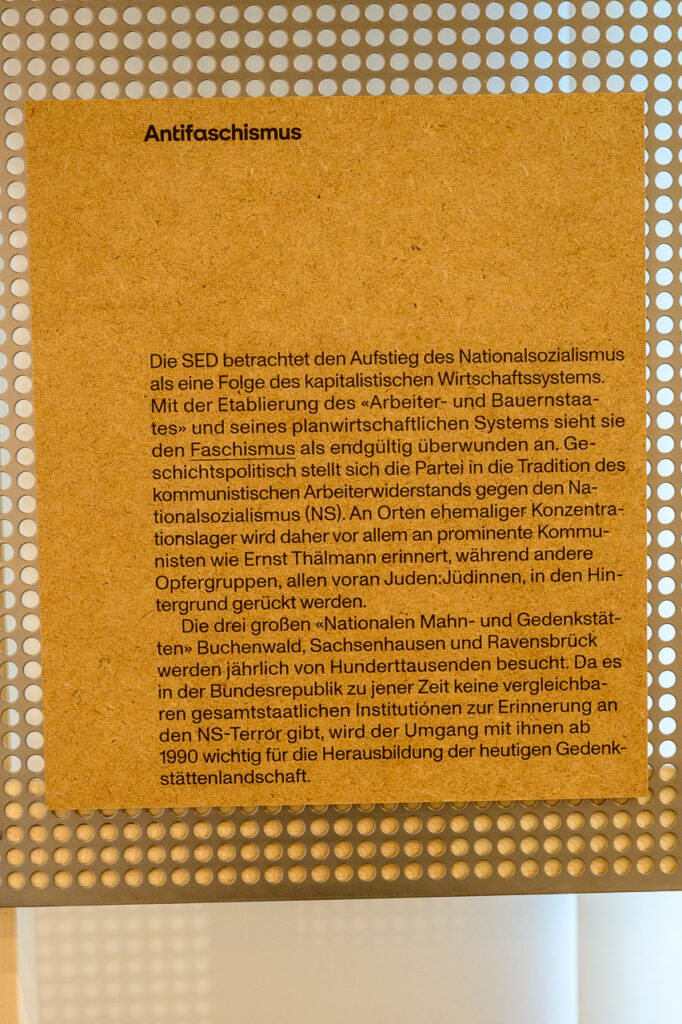

Die drei großen «Nationalen Mahn- und Gedenkstätten» Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück werden jährlich von Hunderttausenden besucht. Da es in der Bundesrepublik zu jener Zeit keine vergleichbaren gesamtstaatlichen Institutionen zur Erinnerung an den NS-Terror gibt, wird der Umgang mit ihnen ab 1990 wichtig für die Herausbildung der heutigen Gedenkstättenlandschaft.“ Museum Utopie und Alltag, Eisenhüttenstadt, 07.08.2025

Jetzt noch einmal eine alphabetische Liste aller Personen, die ich in Wikipedia finden konnte, und deren Verbleib nach 1945.

- Kurt Borm (2001, Suderburg, Niedersachsen, Borm verheimlichte seine Identität und wurde in Schleswig-Holstein leitender Arzt. Erst 1962 wurde er verhaftet, dann aber aus der Untersuchungshaft entlassen. „Am 6. Juni 1972 sprach ihn das Gericht frei. Borm habe zwar objektiv Beihilfe zur Tötung von mindestens 6652 Geisteskranken geleistet, jedoch könne ihm nicht nachgewiesen werden, dass er schuldhaft gehandelt habe, da ihm „unwiderlegbar das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit“ seines Tuns gefehlt habe. Urteil 1974 vom Bundesgerichtshof bestätigt.“ Er war dann weiter als Arzt tätig.),

- Kurt Bolender (Suizid vor Urteilsverkündung, 1966, Hagen, NRW, lebte bis 1961 unerkannt in Hamburg die Peitsche aus dem KZ hatte er noch in der Wohnung. Er war mit Dietrich Allers befreundet, der T4 geleitet hatte)

- Klaus Endruweit (1994, Hildesheim, Niedersachsen, „Am Ende des Krieges noch an der Ostfront eingesetzt, geriet Endruweit in amerikanische Gefangenschaft, aus der er jedoch alsbald wieder entlassen wurde. Im Juni 1945 konnte er in Hildesheim beim Städtischen Krankenhaus gegen freie Wohnung und Verpflegung unterkommen. Am 1. Juli 1946 eröffnete er eine Arztpraxis in Bettrum im Landkreis Hildesheim. Gleichzeitig war er ab 1956 Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung sowie von 1956 bis 1957 und 1962 bis 1965 der Ärztekammer Niedersachsens in Hildesheim. Dort konnte er bis zu seiner Verhaftung am 20. Juni 1962 unbehelligt praktizieren. Noch am gleichen Tage erhielt er Haftverschonung gegen die Auflage, sich einmal wöchentlich bei der Polizei zu melden. So konnte er weiterhin praktizieren.“ „Noch vor Prozessbeginn ordnete der Regierungspräsident in Hildesheim am 16. September 1966 das Ruhen von Endruweits Bestallung als Arzt an. Ähnlich wie bei seinem Mitangeklagten löste diese Entscheidung eine Welle von Solidaritäts- und Sympathiebekundungen aus Kreisen seiner Ärztekollegen, Verbänden und verschiedenen Bürgermeistern aus.“),

- Kurt Franz (1998, Wuppertal, Lagerkommandant des Vernichtungslagers Treblinka. „Aus der amerikanischen Gefangenschaft konnte er fliehen und nach Düsseldorf zurückkehren. Dort meldete er sich am 26. Juni 1945 mit seinem richtigen Namen beim Arbeitsamt an. Bis Ende 1948 war er als Brückenbauarbeiter tätig. Von 1949 bis zu seiner Verhaftung an seinem Wohnort Düsseldorf am 2. Dezember 1959 arbeitete er wieder als Koch.“ Lebenslange Haft: „Wegen seines Alters und aus gesundheitlichen Gründen wurde Franz Mitte 1993 entlassen, nachdem er bereits seit Ende der siebziger Jahre Freigänger war.“),

- Heinrich Gley (1985, Münster, NRW, „Nach Kriegsende geriet er am 10. Mai 1945 in Pilsen in amerikanische Kriegsgefangenschaft, seine Entlassung erfolgte am 29. Dezember 1947. Anschließend arbeitete er bis 1958 als Maurer in Westfalen und musste in der Folge diese Tätigkeit krankheitsbedingt aufgeben. In Bielefeld wurde Gley wegen seiner Zugehörigkeit zur SS, wahrscheinlich im Rahmen der Entnazifizierung, zu 100 Tagen Haft verurteilt, die jedoch durch die Internierungshaft bereits abgegolten waren. Im Rahmen der Ermittlungen bezüglich der Verbrechen in Belzec kam Gley Anfang der 1960er Jahre in Haft. Im Belzec-Prozess wurde gegen Gley und sieben weitere Angeklagte ab August 1963 vor dem Landgericht München verhandelt. Er wurde wegen des Putativnotstandes im Januar 1964 außer Verfolgung gesetzt und damit wurde keine Hauptverhandlung gegen ihn eröffnet. Auch wegen seiner Beteiligung an der „Aktion T4“ kam es zu keinem Prozess. Gley starb im Juni 1985.“

- Lorenz Hackenholt (für tot erklärt im Westen, Einige Jahre nach dem Krieg stellte seine Frau den Antrag, ihren vermissten Mann für tot zu erklären. Dies geschah am 1. April 1954 durch das Amtsgericht Berlin-Schöneberg zum 31. Dezember 1945. Trotz einzelner Hinweise, dass Hackenholt noch am Leben sei, endete eine Untersuchung durch eine Sonderkommission der Münchner Kriminalpolizei von 1959 bis 1963 ohne Ergebnis.)

- Gottlieb Hering (9/1945 Stetten im Remstal, BaWü, „Nach Kriegsende soll Hering wieder kurzzeitig die Kriminalpolizei in Heilbronn geleitet haben. Er starb infolge einer Erkrankung unter ungeklärten Umständen im Schloss Stetten (Remstal), wo sich ab Herbst 1943 ein Ausweichskrankenhaus der Stadt Stuttgart befand.[3] Sowohl in seinem 1948 von seiner deutlich jüngeren Witwe postum betriebenen Entnazifizierungsverfahren[4] als auch in seiner beim Polizeipräsidium Stuttgart geführten Personalakte, laut der er sich im Oktober 1944 „vom Einsatz zurück“ gemeldet habe,[5] blieben seine Aufenthalte und Tätigkeiten seit Dezember 1939 im Wesentlichen unerwähnt. Man ging im Benehmen mit dem Befreiungsministerium vielmehr davon aus, dass er nicht als Hauptschuldiger oder Belasteter zu betrachten sei. Folglich blieb seine Witwe von der andernfalls zu erwartenden Einziehung des Nachlasses und dem Verlust der Pensionsansprüche verschont. Diese Entscheidung wurde zuletzt noch im Jahre 1972 bei der Überprüfung der sogenannten 131er nach Aktenlage bestätigt.“

- Otto Horn (1999, Berlin, „Horn wurde vom Landgericht Düsseldorf am 3. September 1965 in den Treblinka-Prozessen mangels eines sicheren Nachweises seiner Schuld freigesprochen.“ War wohl angeblich gegen die Morde, die in seinem Umfeld stattfanden.)

- Erwin Lambert (1976, Stuttgart, BaWü, „Am 15. Mai 1945 wurde Lambert von den Briten gefangen genommen und an die US-Amerikaner ausgeliefert, die ihn in ein Lager ins württembergische Aalen brachten. Nach Waiblingen entlassen, zog er zunächst nach Schwaikheim und ließ sich dann in Stuttgart nieder. Dort machte er sich als Fliesenleger selbständig. Bei der Entnazifizierung in Schwaikheim wurde Lambert als Mitläufer eingestuft. Mit Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 3. September 1965 (Az.: I Ks 2/64) wurde er im sogenannten Treblinka-Prozess wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an mindestens 300.000 Personen zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Im Sobibor-Prozess verurteilte ihn das Landgericht Hagen am 20. Dezember 1966 wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum Mord an mindestens 57.000 Menschen zu drei Jahren Zuchthaus (Az.: 11 Ks 1/64). Sara Berger urteilt, Lambert habe die aktive Bereitschaft gezeigt, Strategien zur Verbesserung der Vernichtungsstrukturen zu finden und maßgeblich zur Effizienzsteigerung der Lager beigetragen.“)

- Heinrich Matthes (1978, JVA Bochum, Im Treblinka-Prozess 1965 verurteilt, vorher als Pfleger gearbeitet.)

- Gustav Münzberger (1977, Garmisch-Partenkirchen, Bayern „Nach Kriegsende arbeitete Münzberger als Tischler in Unterammergau. Im Rahmen der Ermittlungen bezüglich der Verbrechen im Vernichtungslager Treblinka geriet Münzberger in das Visier der Ermittlungsbehörden und wurde am 13. Juli 1963 in Haft genommen. Der Treblinka-Prozess gegen zehn Angeklagte fand vom 12. Oktober 1964 bis zum 3. September 1965 vor dem Landgericht Düsseldorf statt. Der Verfahrensgegenstand umfasste die Vergasung von mindestens 700.000 überwiegend jüdischen Menschen sowie die tödliche Misshandlung, Erschießung, Erschlagung sowie Erhängung einzelner Häftlinge und zudem die Zerfleischung durch Barry, den Diensthund des Lagerkommandanten Kurt Franz. Im Prozess versuchte die Verteidigung, Münzbergers Taten zu rechtfertigen:

„Wenn er auf eine möglichst letzte Ausnutzung der Gaskammern bestanden habe, so sei das auch im Interesse der wartenden Juden gewesen; denn je schneller die Vergasungen erfolgt seien, umso kürzer seien die Leiden und Ängste der noch nicht vergasten Juden gewesen.“[3]

Münzberger wurde wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord beziehungsweise Beihilfe zum Mord zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er verbüßte seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Münster und am 3. September 1975 wurde aus der Haft bedingt entlassen.“) - Hermann Paul Nitsche (1948 Dresden, nach Todesurteil hingerichtet, „Noch im Frühjahr 1945 wurde Nitsche in Sebnitz verhaftet. Die von sowjetischen Dienststellen vorgenommenen Untersuchungsergebnisse wurden am 20. Juni 1946 an die deutschen Justizbehörden in Sachsen übergeben. Das Landgericht Dresden erhob am 7. Januar 1947 Anklage gegen Nitsche und weitere 14 Täter. Nitsche verwies auf seinen Standpunkt, wonach die Tötung von unheilbar Kranken wissenschaftlich und auch gesellschaftlich gerechtfertigt sei, und verwahrte sich gegen die Mordanklage. Mit Urteil vom 7. Juli 1947 wurde er jedoch zum Tode verurteilt. Nach Ablehnung der Berufung durch das Oberlandesgericht Dresden wurde das Urteil am 25. März 1948 durch das Fallbeil vollstreckt und sein Leichnam der Anatomie in Leipzig überantwortet.“)

- Walter Nowak (verschollen wohl zu letzt in Italien gesehen, davor in amerikanischer Gefangenschaft),

- Josef Oberhauser (1979 München, Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft war Oberhauser 1947/48 Wald- und Sägewerksarbeiter in Bevensen. Am 13. April 1948 wurde er in der Ostzone ergriffen und am 24. September 1948 durch eine nach Befehl 201 der sowjetischen Militärverwaltung gebildete 5. Strafkammer des Landgerichts Magdeburg wegen Verbrechens gegen das Kontrollratsgesetz Nr. 10 aufgrund seiner Zugehörigkeit zur SS als einer verbrecherischen Organisation und seiner Beteiligung an der Tötung von „Euthanasie“-Opfern in Grafeneck, Brandenburg und Bernburg zu einer Zuchthausstrafe von 15 Jahren unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf zehn Jahre verurteilt. Gleichzeitig wurde er nach Direktive 38 Artikel II Ziffer 7 und 8 als Hauptbelasteter eingestuft. Nach acht Jahren wurde Oberhauser unter endgültiger Hafterlassung am 28. April 1956 im Rahmen einer Amnestie aus der Haft entlassen. Zurück in seiner Heimatstadt München war Oberhauser als Gelegenheitsarbeiter und als Schankkellner tätig, bis er am 21. Januar 1965 vom Landgericht München I im Belzec-Prozess zu vier Jahren und sechs Monaten Zuchthaus wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 300.000 Fällen und wegen fünf weiterer Verbrechen der Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in je 150 Fällen verurteilt wurde (Az.: 110 Ks 3/64, s. Weblink). Nachdem er (unter Anrechnung der Untersuchungshaft) die Hälfte seiner Strafe verbüßt hatte, wurde er 1966 entlassen und arbeitete wieder als Schankkellner in München (als solcher erscheint er in einer kurzen Szene in Claude Lanzmanns Film Shoah[4]). Wegen der in Italien begangenen Kriegsverbrechen wurde er im April 1976 von einem italienischen Gericht in Abwesenheit zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Da die italienische Justiz auf einen (wegen fehlender Rechtsgrundlagen aussichtslosen) Auslieferungsantrag verzichtete, brauchte er diese Strafe nicht anzutreten.“)

- Paul Rost (1984, Dresden, Sachsen „Paul Rost geriet 1945 in Österreich in amerikanische Gefangenschaft und war kurzzeitig im Lager Habach interniert. Dort soll er Walter Nowak wiedergetroffen haben,[8] der jedoch nach anderen Quellen bereits seit 1943 oder 1944 tot war.[9] Von dort wurde er nach kurzer Zeit entlassen und ging nach Dresden zu seiner Familie zurück. Kurz darauf nahm ihn dort 1946 die Sowjetische Armee in Untersuchungshaft. Paul Rost wurde im gleichen Jahr im Rahmen des Dresdner Euthanasie-Prozesses vernommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.[10] Eine weitere Strafverfolgung fand nicht statt. Die DDR lehnte 1971 eine Zeugenvernehmung von Rost im Zusammenhang mit dem Prozess des Landgerichts Frankfurt am Main gegen den Direktor der Tötungsanstalt Sonnenstein Horst Schumann ab.“)

- Curt Schmalenbach (1944 bei Flugzeugabsturz gestorben)

- Alfred Schulz (1947, Haftkrankenhaus Zwickau, evtl. Suizid)

- Horst Schumann (1983, Frankfurt am Main, Im Januar 1945 kam er als Truppenarzt an die Westfront, wo er in amerikanische Gefangenschaft geriet, aus der er im Oktober 1945 wieder entlassen wurde. Mit seiner Frau zog er nach Gladbeck und meldete sich beim dortigen Einwohnermeldeamt ordnungsgemäß am 15. April 1946 an. Zunächst als Sportarzt in Diensten der Stadt Gladbeck, eröffnete er 1949 mit einem Flüchtlingskredit eine eigene Praxis. Im Juli 1950 wurde er Knappschaftsarzt der Ruhrknappschaft, obwohl sein Name bereits in Eugen Kogons frühem Werk Der SS-Staat genannt wurde. Ein Antrag vom 29. Januar 1951 auf Erteilung eines Jagd- und Fischereischeines bei der Stadt Gladbeck führte schließlich aufgrund des erforderlichen polizeilichen Führungszeugnisses zu seiner Enttarnung als ein von der Staatsanwaltschaft Tübingen Gesuchter. Die zögerlichen Ermittlungen ermöglichten es Schumann jedoch, am 26. Februar 1951 ins Ausland zu fliehen. Nach drei Jahren als Schiffsarzt erhielten die deutschen Behörden erstmals wieder am 25. Februar 1954 durch das deutsche Generalkonsulat im japanischen Osaka-Kobe einen Hinweis auf Schumann. Dieser hatte dort einen deutschen Reisepass beantragt und erhalten. Die Spur Schumanns führte dann 1955 weiter nach Ägypten und Mitte des gleichen Jahres in den Sudan, wohin ihm auch seine Frau nachreiste. In der Wochenzeitung Christ und Welt, deren Redaktionsleiter der Journalist und ehemalige SS-Hauptsturmführer Giselher Wirsing war, erschien am 16. April 1959 ein Artikel über einen „zweiten Albert Schweitzer“ in Li Jubu, einem Ort im Grenzgebiet von Sudan, Kongo und Französisch-Äquatorialafrika, und führte damit ungewollt zur Enttarnung Schumanns. Einem Haftbefehl konnte sich Schumann durch seine Flucht über Nigeria nach Ghana entziehen, wo er in Kete Krachi ein Urwaldkrankenhaus errichtete und leitete. […] Ein Reporter der britischen Zeitung Daily Express entdeckte das Ehepaar Schumann 1962 in Ghana. Ein deutsches Auslieferungsersuchen aus dem Vorjahr wurde vom ghanaischen Staatspräsidenten Kwame Nkrumah, der Schumann zu seinen Freunden zählte, ignoriert. Erst nach Nkrumahs Sturz im Februar 1966 wurde Schumann von den neuen Machthabern festgesetzt und am 7. März 1966 in Auslieferungshaft genommen. Am 17. November 1966 wurde er an Deutschland ausgeliefert und in der Justizvollzugsanstalt Butzbach in Hessen in Untersuchungshaft genommen. Der Prozess gegen Schumann begann am 23. September 1970 vor dem Landgericht Frankfurt am Main und geriet aufgrund der zahlreichen und teilweise dubiosen Gutachten über seine Verhandlungsunfähigkeit zum Justizskandal. Schließlich wurde das Verfahren am 14. April 1971 wegen Verhandlungsunfähigkeit, bedingt durch einen zu hohen Blutdruck des Angeklagten, vorläufig eingestellt. Am 29. Juli 1972 erfolgte seine Haftentlassung. Den Rest seines Lebens verbrachte Schumann in Frankfurt-Seckbach, wo er 1983 verstarb.“)

- Ewald Wortmann (1985, Osnabrück, Niedersachsen, 1950 kehrte Wortmann aus der sowjetischen Gefangenschaft zurück. Er eröffnete in Friedrichskoog eine allgemeinärztliche Praxis, heiratete und hatte vier Kinder. Wortmann konnte erst als letzter T4-Arzt für den sogenannten ersten Ärzteprozess gegen Ullrich und andere vor dem Frankfurter Landgericht ermittelt werden. Am 21. März 1963 sagte er erstmals als Zeuge im Verfahren gegen den T4-Arzt Georg Renno aus. Ein gegen Wortmann eingeleitetes Ermittlungsverfahren wurde am 1. August 1969[9] eingestellt. Im Prozess gegen seinen ehemaligen Vorgesetzten und Leiter der Vergasungsanstalt Sonnenstein, Horst Schumann, verweigerte er im Oktober 1970 seine Aussage. Wortmann war der einzige der T4-Ärzte, der zumindest „eine gewisse moralische Schuld“ einräumte, „weil ich nichts gegen diese Dinge unternommen habe. Das ist aber nur eine Angelegenheit, die mich innerlich trifft. Ich konnte ja damals überhaupt nicht gegen diese Dinge antreten. Es fehlte mir die Möglichkeit und auch der Einfluß.“[10] In den Jahren 1969/70 drehte der Norddeutsche Rundfunk einen Dokumentarfilm über Wortmann und seine Familie, in dem unter dem Titel „De Doktor snackt platt“ die Situation eines „typischen“ Landarztes dargestellt werden sollte. Die Aufnahmen fanden im Herbst 1969 statt; gesendet wurde der Film im Juni 1970.[11]“)

So. Zusammenfassen kann man sagen, dass von denen, die in Wikipedia aufgeführt sind, nur einer, nämlich Paul Rost, im Osten geblieben sind. Im Osten wurden Menschen für ihre Verbrechen zum Tode verurteilt oder begingen vor dem Urteil Suizid. Im Westen wurden einige verurteilt aber im Rahmen von größeren Prozessen wegen Mord an 700.000 Menschen. Aber selbst da wurden teilweise Verfahren eingestellt, weil sie sehr spät erfolgten oder warum auch immer.

Von 19 Personen ist einer im Osten geblieben und einer im Osten verurteilt worden und dann in den Westen gegangen. Das ist genau so wie die Ergebnisse zu Lichtenburg und Buchenwald und genauso, wie es uns die Propaganda zu DDR-Zeiten gesagt hat. Die großen Nazis waren alle in den Westen geflohen. Wer will es ihnen verdenken.

Da die AfD nun auch im Westen erfolgreich ist, beginnen die ersten Menschen zu begreifen, dass die Ursachen für den Erfolg der neuen Nazis vielleicht doch nicht oder nicht allein in der DDR-Vergangenheit liegen, die nun auch schon 36 Jahre hinüber ist. Vielleicht gibt es ja Ursachen in der Zeit danach und vielleicht sind es letztendlich dieselben wie im Westen auch. Die Probleme wurden nicht erkannt, weil es diese bequeme Möglichkeit der Externalisierung und Verdrängung gab: ein Ostproblem. Nee!

Habt Ihr nun davon.

Nachtrag 26.09.2025

Ich wurde darauf hingewiesen, dass in Stadtroda (Thüringen) auch Kinder ermordet wurden. Die Stasi hat davon 1965 erfahren, die Sache wurde aber nicht verfolgt. Margarete Hielschler hat bis zur Berentung 1965 als leitende Oberärztin in Stadtroda gearbeitet.

Gerhard Kloos war Direktor der Landesheilanstalten Stadtroda und als solcher an den Euthanasieverbrechen beteiligt. Er ist 1988 in Göttingen gestorben. Man lese seinen Wikipedia-Eintrag, um sich über die Vernetzung mit T4-Leuten und seine weiter Lehrtätigkeit an westdeutschen Universitäten zu informieren.

Nachtrag 30.01.2026

Die Geschichte mit Jussuf Ibrahim ist kompliziert. Er war kein Nazi hat aber Kinder zur Tötung nach Stadtroda überstellt. Er hat aber auch Eltern gewarnt und sie darum gebeten, ihre Kinder zurückzunehmen. Folgendes kann man in einem taz-Artikel lesen:

Wir Jenaer, wir erinnern uns, dass Jussuf Ibrahim, der deutsche Arzt ägyptischer Herkunft, der Nichtarier, jüdische Kinder behandelte, einige von ihnen versteckte und Pastoren mit Berufsverbot in seiner Klinik predigen ließ. Wir wissen, er war kein NSDAP-Mitglied. Wir sind überzeugt, dass die behinderte Schwester unseres Bürgermeisters nur deswegen noch lebt, weil Ibrahim die Mutter damals rechtzeitig warnte.

Haarhoff, Heike. 2000. Jede Zeit hat ihre Moral. taz. Berlin.

Ganz anders gelagert ist der Fall bei Erich Häßler, dem Nachfolger Ibrahims an der Kinderklinik in Jena. Der war in der NSDAP und in der SA, war Schulungsredner im Rassenpolitischen Amt Leipzig, Antisemit und an Euthanasie-Verbrechen beteiligt.

Über Häßler bin ich zu Rosemarie Albrecht gekommen. Auch diese war als Ärztin in der DDR in leitender Position tätig und hatte bis 1975 verschiedene Lehrstühle inne. Zwischen 1964 und 1965 ermittelte die Stasi wegen der Krankenmorde in der Landesheilanstalt Stadtroda. Die Ermittlungen wurden aber auf Weisung des Ministeriums eingestellt und die Akte gesperrt. Albrecht war wohl an mehreren Morden durch Überdosierung von Beruhigungsmitteln schuldig. Die Akten wurden erst 2000 gefunden. Das Verfahren gegen sie wurde 2005 wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Sie war da 90.

Nachtrag 29.01.2026: Tötungsanstalt Brandenburg

Durch einen taz-Artikel zum Gedenken an den Holocaust bin ich auf die Tötungsanstalt Brandenburg aufmerksam geworden. Das war das ehemalige Zuchthaus und dann von 1933 bis 1934 eins der frühen Konzentrationslager. Über diese Lager hatte auch Willi Bredel in „Die Prüfung“ geschrieben. Zwischen 1940 und 1941 sind in Brandenburg 9.772 psychisch kranke Menschen mit Kohlenmonoxid vergast worden. Diese Morde durften nur von Ärzten vorgenommen werden. Die Ärzte operierten unter Decknamen und die Todesursachen wurden in einem eigens eingerichteten Standesamt gefälscht.

Im Folgenden liste ich alle Personen auf, die im Zusammenhang mit Brandenburg genannt werden und gehe dann auf den Verbleib der Personen ein. Es scheint so zu sein, dass keiner von denen bisher besprochen wurde.

- August Becker (Spezialist für Gaswagen, Teilnehmer an der ersten „Probevergasung“)

- Philipp Bouhler (T4)

- Viktor Brack (Funktionär in der Kanzlei des Führers, Teilnehmer an der ersten „Probevergasung“)

- Karl Brandt (T4)

- Leonardo Conti (Reichsgesundheitsführer)

- Werner Heyde (T4)

- Albert Widmann (Chemiker, Teilnehmer an der ersten „Probevergasung“)

Ärzte:

- Ernst Baumhard (Teilnehmer an der ersten „Probevergasung“)

- Heinrich Bunke („Dr. Rieper“, Stellvertreter)

- Irmfried Eberl („Dr. Schneider“, Leiter Tötungsanstalt Brandenburg)

- Aquilin Ullrich („Dr. Schmitt“, Stellvertreter)

So sah das Leben der tausendfachen Mörder nach dem Krieg aus:

- August Becker (1967 Laubach, Hessen, wegen SS-Angehörigkeit verurteilt zu drei Jahren Arbeitslager, danach Arbeit bis 1959 Schlaganfall, danach verurteilt zu 10 Jahren Haft, aber wegen schlechter Gesundheit 1960 wieder entlassen)

- Philipp Bouhler (19. Mai bei Dachau Suizid)

- Viktor Brack (1948, Kriegsverbrechergefängnis Landsberg) Er wurde im Nürnberger Ärzteprozess 1947 zum Tode verurteilt und 1948 hingerichtet.

- Karl Brandt (1948, Kriegsverbrechergefängnis Landsberg) Er war Arzt von Hitler und wurde ebenfalls im Nürnberger Ärzteprozess 1947 zum Tode verurteilt und 1948 hingerichtet. Man möge in Wikipedia nachlesen, welche Personen und Organisationen Gnadengesuche unterstützt haben.

- Leonardo Conti (1945 Nürnberg, Suizid)

- Werner Heyde (1964 Butzbach, Hessen, Suizid in Untersuchungshaft) Heyde verlor seinen Lehrstuhl für Psychiatrie und Neurologie noch 1945. Heyde wurde zum Nürnberger Ärzteprozess als Zeuge geladen und dort dann selbst schwer belastet. Auf dem Rückweg sprang er vom fahrenden Militärlaster und für 12 Jahre untertauchte. Er lebte dann unter falschem Namen in Schleswig-Holstein. Seine Frau erhielt Versorgungsbezüge. Ab 1949 praktizierte Heyde unter falschem Namen als Sportarzt in Flensburg. Er lebte in einem Stadtteil, in dem auch andere untergetauchte Nazi-Größen wohnten, in einem Reihenhaus. Er fertigte nervenärztliche Gutachten für das Oberversicherungsamt in Schleswig-Holstein an. Dabei verdiente er überdurchschnittlich gut. Bis 1979 erstellte er ca. 7000 Gutachten. Als seine Tarnung aufflog, floh er und stellte sich dann in Frankfurt/M. in der Hoffnung, dass der Oberstaatsanwalt dort, der schon anderen zu einem Persilschein verholfen hatte, ihn auch entsprechend behandeln würde. Nach der Verhaftung stellte sich heraus, dass viele Ärzte in seinem Umfeld von seiner Identität wussten. Niemand wurde verurteilt.

- Albert Widmann (1986, Stuttgart-Stammheim) Widman wurde erst als Mitläufer eingestuft, weil er nicht wahrheitsgemäß über seine Verstrickungen berichtete. 1959 verhaftet, zu fünf Jahren verurteilt, dann vom Bundesgerichtshof auf drei Jahre und sechs Monate reduziert. 1962 wegen Euthanasiemorden angeklagt. Wegen früherer Haft dann nur Geldstrafe von 4000 DM.

Die im Artikel zur Tötungsanstalt Brandenburg genannten gehörten zu den Organisatoren hunderttausender Morde (die Teilnehmer an der „Probevergasung“). Deshalb sind viele von ihnen auch verurteilt worden oder haben Suizid begangen. Aber Heyde ging es noch eine Weile gut. Und alle sind in den Westen gegangen.

Ärzte:

- Aquilin Ullrich (2001 Stuttgart) 1945 aus amerikanischer Gefangenschaft geflohen. Arbeit als Bergmann im Saarland. Sein Universitätslehrer verhalf ihm zu einer Stelle an einer Stuttgarter Klinik. 1952 ließ er sich als Frauenarzt und Arzt für Geburtshilfe nieder. Er hatte weiter Kontakt zu T4-Leuten, die ebenfalls in Stuttgart untergetaucht waren. 22.08.1961 verhaftet, 08.09.1961 wieder entlassen, obwohl er die Morde in Brandenburg gestanden hatte. Er konnte weiter praktizieren und in den Urlaub fahren. Das schreibt Wikipedia: „Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M. erhob am 15. Januar 1965 Klage gegen ihn sowie die T4-Ärzte Kurt Borm, Klaus Endruweit und Aquilin Ullrich „heimtückisch, grausam, aus niederen Beweggründen, vorsätzlich und mit Überlegung jeweils mehrere Tausend Menschen getötet zu haben“. Noch vor Prozessbeginn ordnete der Regierungspräsident in Lüneburg im September 1966 an, die ärztliche Bestallung Bunkes ruhen zu lassen. Mehr als 5000 Menschen aus Celle und Umgebung sowie der Ärzteverein Celle setzten sich daraufhin für Bunke bei der Niedersächsischen Landesregierung ein mit dem Ergebnis, dass Bunke weiter praktizieren durfte.“ Der Prozess ergab Freispruch wegen des fehlenden „Bewußtseins der Rechtswidrigkeit“ (unvermeidbarer Verbotsirrtum) seines Tuns. Genau so wie alle Mitangeklagten auch. Bei der Wiederaufnahme des Verfahrens konnte er ein Attest vorweisen, das ihm Verhandlungsunfähigkeit bestätigte. Er praktizierte aber bis 1984 weiter als Arzt. 1987 wurde er dann endlich wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 4.500 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde 1988 auf drei Jahre revidiert, weil man angeblich nur den Mord an 2.340 Menschen nachweisen konnte. 1989 ging er dann ins Gefängnis und wurde nach 20 Monaten auf Bewährung entlassen.

- Ernst Baumhard (1943 bei U‑Boot-Einsatz im Atlantik)

- Heinrich Bunke (2001 in Celle, Niedersachsen) 1945 Landesfrauenklinik in Celle, 1951, niedergelassener Frauenarzt, 12.04.1961 verhaftet, 19.04.1961 entlassen, praktizierte weiter, fuhr in den Urlaub. Wegen Beihilfe zur Ermordung von 4950 Menschen angeklagt, aber freigesprochen wegen des fehlenden „Bewusstseins der Rechtswidrigkeit“ (unvermeidbarer Verbotsirrtum), Verfahren 1971 wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt, Bunke konnte aber Praxis trotz Verhandlungsunfähigkeit weiterbetreiben. 1987 verurteilt wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 11.000 Fällen zu vier Jahren Haft, Bundesgerichtshof ermäßigte im Revisionsverfahren die Strafe auf drei Jahre weil die Beihilfe zum Mord nur für 9.200 Menschen nachgewiesen werden könne. Nach 18 Monaten wurde er entlassen.

- Irmfried Eberl (1948, Ulm, Baden-Würtemberg, Suizid) 1945 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, dann als Arzt in Blaubeuren niedergelassen, 1948 kam er in Untersuchungshaft und beging dort Suizid noch bevor die zuständigen Stellen seine wahre Identität festgestellt hatten.

Zusammenfassung: Niemand ist im Osten geblieben. Die Ärzte wurden freigesprochen und waren dann bei der Revision „verhandlungsunfähig“ oder bekamen niedrige Strafen.