Dieser Text wurde am 01.09.2019 begonnen und ist leider immer noch nicht ganz fertig, aber er soll jetzt mal sichtbar werden.

Einleitung

Die Wessis versuchen jetzt, den Osten zu verstehen. Ein bisschen spät, denn das Kind ist in den Brunnen gefallen. Dazu gibt es verschiedene Analysen in Zeitungen, die für die Meinungsbildung relevant sind. Einen wichtigen Punkt aus zwei dieser Analysen möchte ich in diesem Beitrag besprechen: DDR und Holocaust. Die AutorInnen der besprochenen Beiträge sind jeweils aus dem Osten: Ines Geipel und Anetta Kahane. Das macht ihre Aussagen um so verwunderlicher. Sehen wir uns die Aussagen von Ines Geipel und Anetta Kahane im Detail an:

Die West-Gesellschaft des direkten Nachkriegs, die sich manisch schönputzte, die schier märchengleich Kohle machte und sich in ihrer Unfähigkeit zu trauern verpuppte. Die postfaschistische DDR der fünfziger Jahre dagegen wurde zur Synthese zwischen eingekapseltem Hitler und neuer Stalin-Diktatur, planiert durch einen roten Antifaschismus, der einzig eine Heldensorte zuließ: den deutschen Kommunisten als Überwinder Hitlers. Mit dieser instrumentellen Vergessenspolitik wurde im selben Atemzug der Holocaust für 40 Jahre in den Ost-Eisschrank geschoben. Er kam öffentlich nicht vor.

Ines Geipel, Das Ding mit dem Osten, Frankfurter Allgemeine, 14.08.2019

Im Osten war eine systemische und individuelle Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah nicht gewollt. Dies hätte zu Fragen nach Menschenrechten oder Minderheitenschutz geführt, die nur bei Strafe des Untergangs der DDR zu beantworten gewesen wären.

Anetta Kahane, Debatte Ostdeutsche und Migranten: Nicht in die Fallen tappen, taz, 12.06.2018

Die krasseste Behauptung ist die von Geipel, der Holocaust sei öffentlich nicht vorgekommen.1 Diese Behauptung ist leicht zu widerlegen und Matthias Krauß hat das bereits 2007 getan.2 Für die Behauptung von Kahane muss man etwas weiter ausholen.

Schulbildung: Geschichts- und Literaturunterricht

Die Beschäftigung mit dem Holocaust zog sich durch die gesamte Schulbildung. Die Schulbildung war in der DDR zentral geregelt, d.h. alle Schülerinnen und Schüler wurden nach demselben Lehrplan und mit denselben Lehrmaterialien unterrichtet.

Geschichtsunterricht

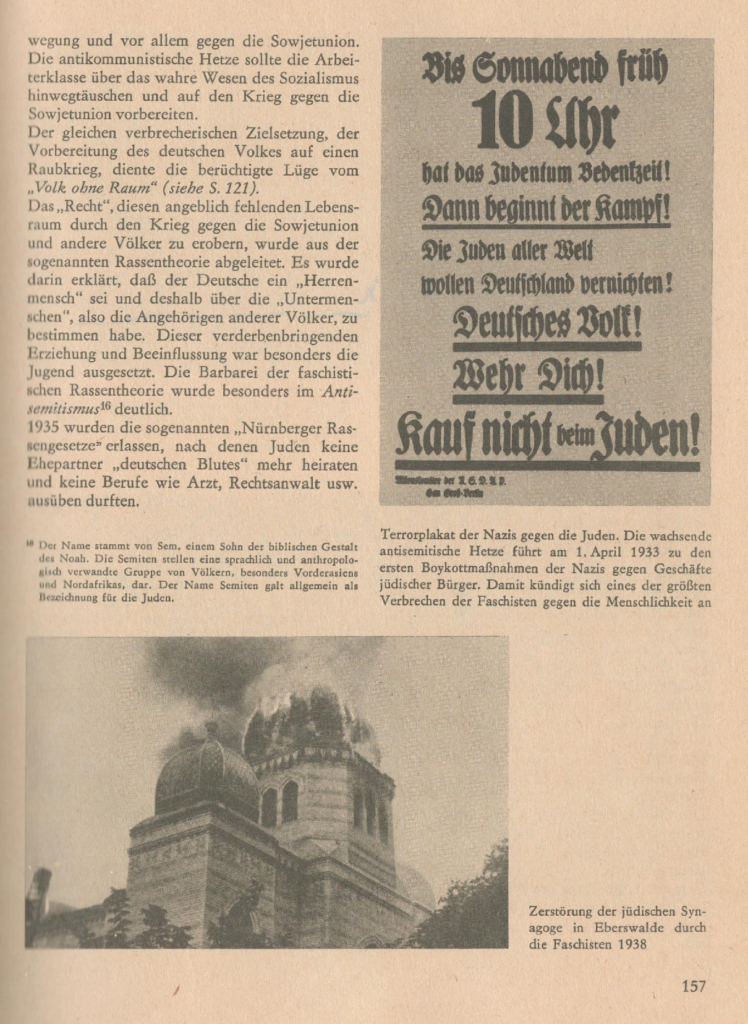

Die Nazizeit wurde in der 9. Klasse behandelt. Im Geschichtsbuch der 9. Klasse findet man mehrere Seiten, auf denen Verbrechen an Juden thematisiert werden: Antisemitische Hetze, Rassengesetze, Boykottaufrufe, Berufsverbote, zerstörte Synagogen, Enteignungen. Es folgen Seiten aus dem Geschichtsbuch von 1977 (8. Auflage der Ausgabe von 1970):

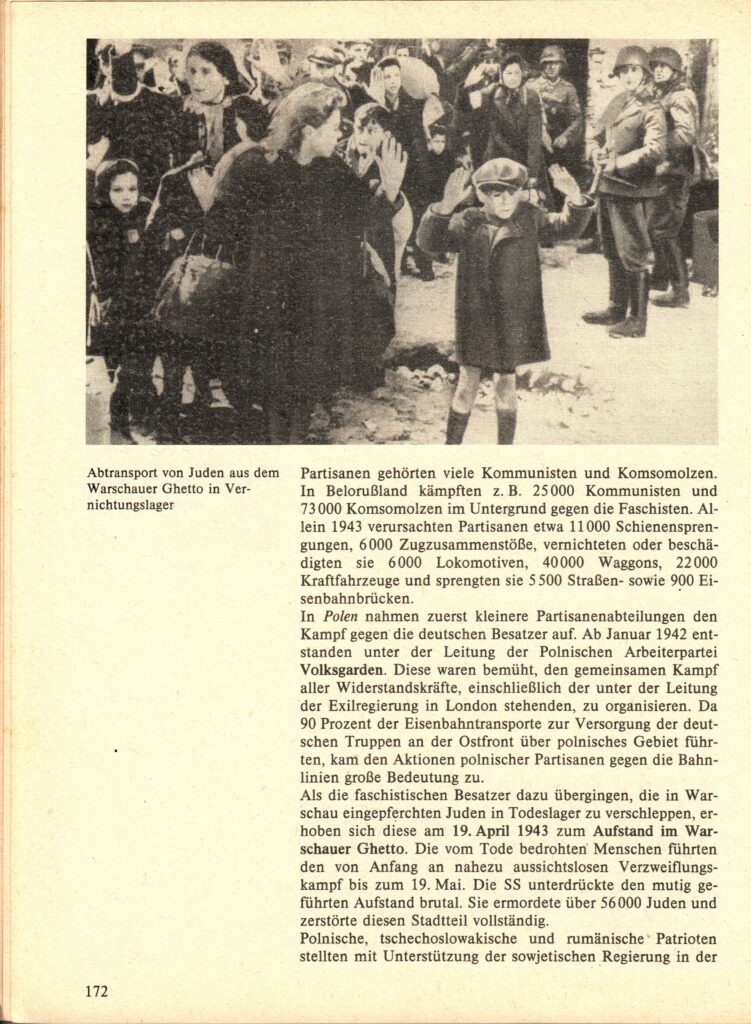

Das Warschauer Ghetto wird thematisiert, die Deportation von Juden in die Todeslager von Auschwitz und Majdanek.

Zusammen mit einem Bild von Auschwitz-Birkenau wird auf die acht Millionen Menschen hingewiesen, die in Konzentrationslagern ermordet wurden: „in erster Linie Arbeiter, Kommunisten, Sowjetbürger, progressive Angehörige der Intelligenz und Juden“.

Der Nutzer steve hat auf Mastodon Seiten aus dem Geschichtsbuch von 1988 zugänglich gemacht. Hier einige Seiten:

Judenverfolgung und Wannseekonferenz werden explizit thematisiert. Die rassisch begründeten Morde werden klar angesprochen:

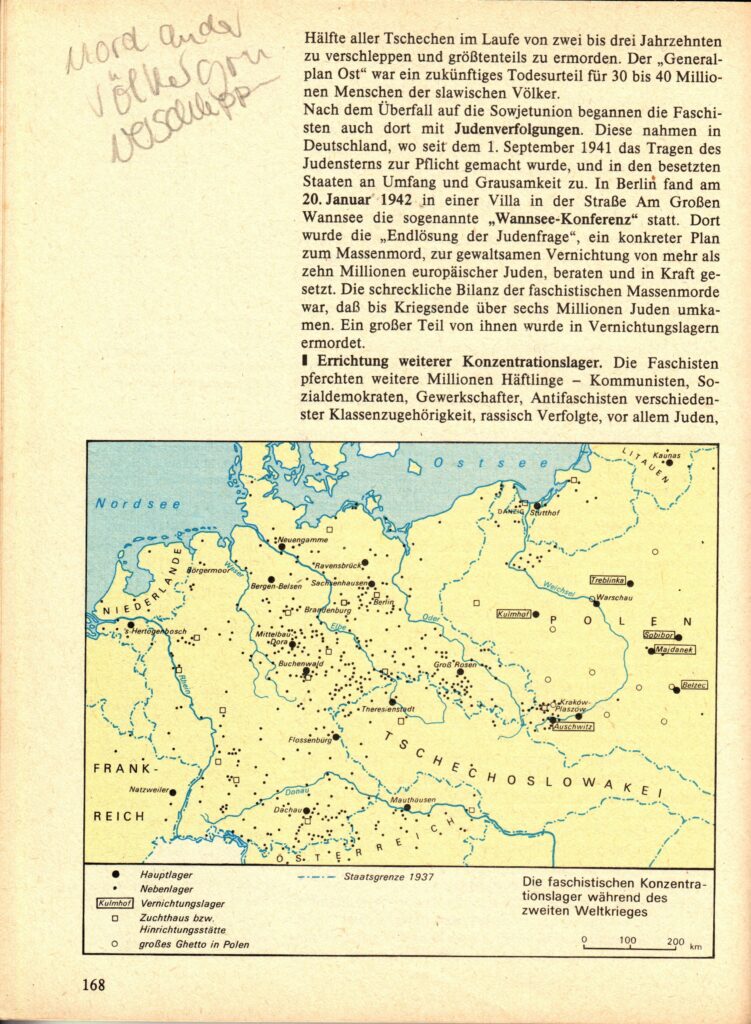

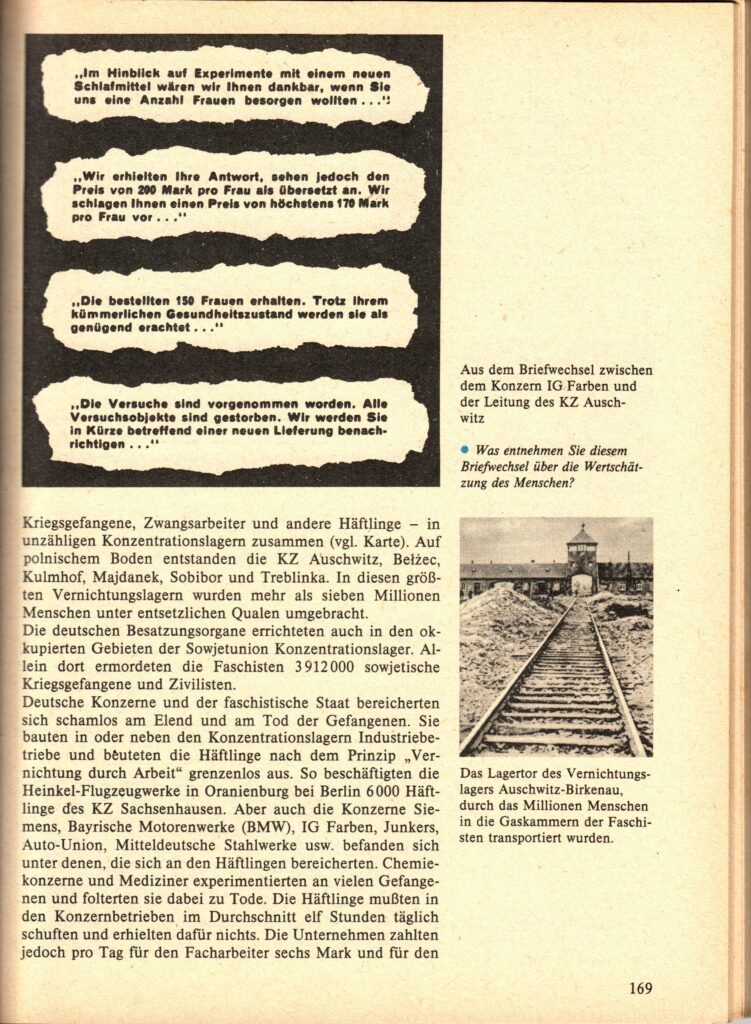

Errichtung weiterer Konzentrationslager. Die Faschisten pferchten weitere Millionen Häftlinge — Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Antifaschisten verschiedenster Klassenzugehörigkeit, rassisch verfolgte, vor allem Juden, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und andere Häftlinge — in unzähligen Konzentrationslagern zusammen (vgl. Karte). Auf polnischem Boden entstanden die KZ Auschwitz, Bełżec, Kulmhof, Majdanek, Sobibor und Treblinka. In diesen größten Vernichtungslagern wurden mehr als sieben Millionen Menschen unter entsetzlichen Qualen umgebracht.

Geschichtslehrbuch 9. Klasse von 1988. S. 168–169

In der Zusammenfassung findet sich auch noch mal explizit folgendes:

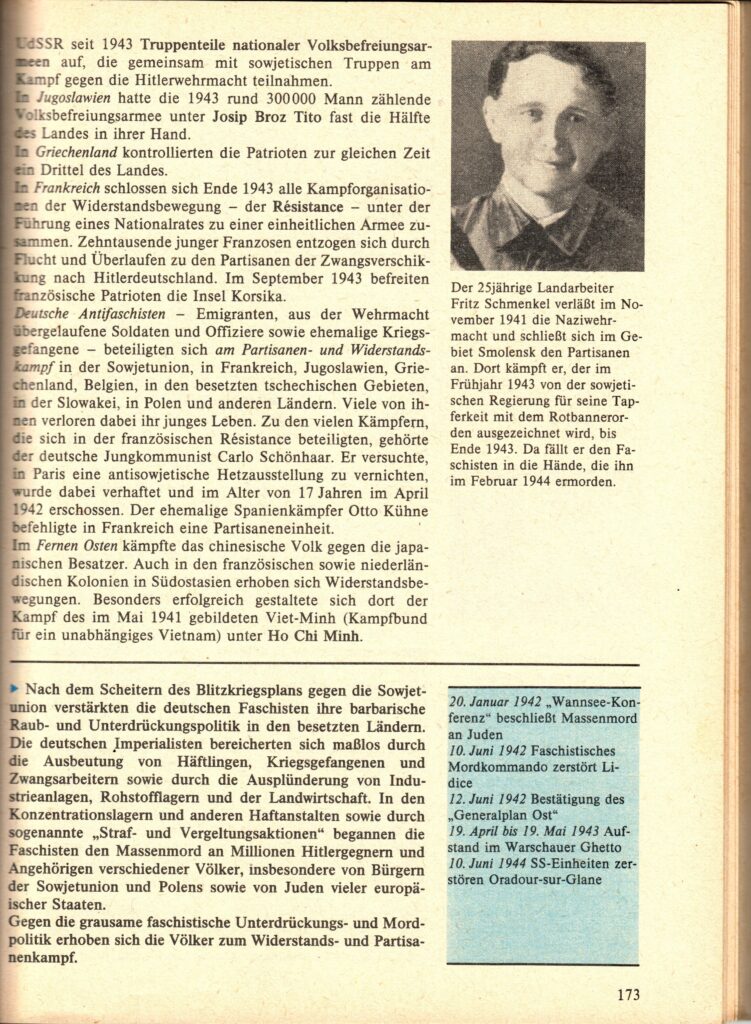

durch sogenannte ‘Straf- und Vergeltungsaktionen’ begannen die Faschisten den Massenmord an Millionen Hitlergegnern und Angehörigen verschiedener Völker, insbesondere von Bürgern der Sowjetunion und Polens sowie von Juden vieler europäischer Staaten. […] 20. Januar 1942 ‘Wannsee-Konferenz’ beschließt Massenmord an Juden

Geschichtslehrbuch 9. Klasse von 1988. S. 173

In den Empfehlungen für die außerunterrichtliche Lektüre kamen Romane vor, die auch im Literaturunterricht behandelt wurden:

Literaturunterricht

Wir haben in der 9. Klasse Kinderschuhe aus Lublin von Johannes R. Becher gelernt. Viele haben das aufgesagt (33 Strophen). Die, die es nicht selbst gelernt haben, haben es zumindest viele Male gehört. Bechers Balade von den Dreien war ebenfalls im Lesebuch der DDR 9. Klasse (Ausgabe 1980) enthalten. Dieses Gedicht hatte nur neun Zeilen. Das haben die aufgesagt, denen die Kinderschuhe zu lang waren. Ich habe es oft gehört.

Wir haben Nackt unter Wölfen von Bruno Apitz gelesen. Im Buch geht es um ein jüdisches Kind, das im KZ Buchenwald versteckt wird. Der Mord an den Juden wird ganz klar thematisiert:

Unter den 6000 jüdischen Häftlingen des Lagers verursachte der Befehl einen Aufruhr der Angst und Verzweiflung. Zuerst war ein Schrei des Entsetzens in ihnen aufgebrochen. Sie wollten die schützenden Blocks nicht verlassen. Sie schrien und weinten, wussten nicht, was sie tun sollten. Wie ein wütender Wolf hatte der furchtbare Befehl sie angesprungen, hatte sich in sie verbissen, und sie konnten ihn nicht mehr abschütteln. Ungeachtet von Weisangks Befehl, die Blocks nicht zu verlassen, stürzten viele der jüdischen Häftlinge fort, kopflos und in höchster Not. Sie rannten in andere Blocks hinein, in die Seuchenbaracke des Kleinen Lagers, ins Häftlingsrevier. »Helft uns! Versteckt uns!« »Wie euch verstecken? Wir kommen doch selber dran.« Trotzdem, die Blocks nahmen sie auf. Man riss ihnen die jüdischen Markierungen von den Kleidern, gab ihnen andere dafür. Köhn {und der Kapo vom Revier} steckten die Hilfesuchenden als »Kranke« in die Betten, gab ihnen ebenfalls andere Markierungen und Nummern. Manche der Gehetzten versteckten sich auf eigene Faust und krochen in den Leichenkeller des Reviers. Andere wieder stürzten in die Pferdeställe des Kleinen Lagers, in der Masse untertauchend. Und doch war diese Flucht die sinnloseste, denn gerade hier steckten viele jüdische Angehörige fremder Nationen. Aber wer überlegte, wer dachte klar, wenn er vom Wolf gehetzt wurde … Was in den Blocks der jüdischen Häftlinge zurückblieb, unterlag schließlich der Lähmung des mörderischen Befehls. Verstört sahen sie dem Kommenden entgegen. Die Blockältesten, selbst jüdische Häftlinge, hatten nicht den Mut, zum Marsch nach dem Tor antreten zu lassen. Dort wartete der Tod! Konnte man ihn nicht auch hier erwarten?

Bruno Apitz. 1958. Nackt unter Wölfen, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale). Zitiert nach Ausgabe vom Aufbauverlag, 2012, S. 274–275

Zum Buch gab es 1963 eine Verfilmung von Frank Beyer für die DEFA (siehe Filme). Nackt unter Wölfen erschien in 30 Sprachen und erreichte eine Gesamtauflage von mehr als zwei Millionen. (Nachtrag 19.06.2024: Ines Geipel spricht in ihrem 2019 erschienenen Buch Umkämpfte Zone auf S. 36 des Ebooks selbst von Nackt unter Wölfen.)

Professor Mamlock (ein Theaterstück von 1934) wurde 1961 verfilmt und in Schulen gezeigt. Der Film handelt von einem jüdischen Klinikleiter und dessen Familie. Arbeitsverbot, Inhaftierung. Ein Sohn flieht. Professor Mamlock begeht Selbstmord.

Edu und Unku wurde ebenfalls im Literaturunterricht behandelt. Unku ist ein Sinti-Mädchen, das in Auschwitz ermordet wurde.

Die erstmals 1958 veröffentlichte Erzählung Frühlingssonate von Willi Bredel befand sich im Lesebuch der 9./10. Klasse.3 Es ging um einen jüdischen Politoffizier, der mit der Roten Armee nach Deutschland gekommen war. Er hört die Musik, die eine Familie mit Klavier und Fagott spielt, kommt in deren Wohnung, immer wieder, bringt Essen mit. Sie werden vertraut. Eines Tages fragt die Familie ihn nach seinem Lieblingsstück und er nennt Beethovens Frühlingssonate. Die Familie studiert das Stück ein, spielt es vor dem Offizier und dieser bricht zusammen und verwüstet die Wohnung. Daraufhin wird er verhaftet und eingesperrt und von seinen Vorgesetzten verprügelt. Der Familienvater – ein deutscher Professor – entschuldigt ihn. Hier Auszüge aus dem Text, der aus seiner Perspektive geschrieben ist:

Der Familienvater:

Ich beobachtete Ruthilde, sie spielte vortrefflich. Plötzlich aber sah ich sie erschrecken: Hauptmann Pritzker wankte an den Tisch und goss den Inhalt der Wodka-Karaffe in ein Bierglas. Der Hauptmann goss in einem einzigen Zug den Wodka in sich hinein. Aufhören! Um Gottes Willen aufhören, dachte ich. Ruthilde aber spielte weiter – und wie sie spielte. Meine Frau musste einsetzen. Der Hauptmann hatte beide Hände vors Gesicht gepresst, als litte er Qualen. Was bedeutete das alles nur? „Warum spielten sie noch?

Plötzlich geschah es. Ein Schrei dem unverständliche Worte folgten – und plötzlich riss der Hauptmann mit einem Ruck die Tischdecke samt allem, was darauf stand herunter. Meine Frau schlug mit dem Kopf auf die Tasten des Flügels – wie ohnmächtig. Irmgart und Hänschen, zu Tode erschrocken, rannten aus dem Zimmer. Der Hauptmann zog mit seinem ganzen Gewicht an dem Schrank, in dem unsere Gläser und etwas Geschirr standen, so dass er über den Tisch fiel. Er zerrte mit einem Griff Vorhänge und Gardinen vom Fenster. Einem Stuhl gab er einen Tritt. Und ununterbrochen schrie er Flüche oder Drohungen in seiner Muttersprache heraus. Ruthilde, Geige und Bogen noch in der Hand, stand da und rührte sich nicht. Gleich wird er über sie herfallen, dachte ich, bereit, mich ihm entgegenzuwerfen. Statt dessen aber hockte er sich plötzlich in den Sessel, legte den Kopf auf die Lehne und weinte, schluchzte herzzerreißend. Ich hatte meine Frau auf das Sofa gebettet, jetzt trat ich zu meiner Tochter und legte den Arm um ihre Schulter. So blickten wir auf den Unglücklichen, der den Kopf hin und her warf und wie ein Kind wimmerte. Endlich kamen Soldaten der Militärpolizei und führten ihn ab.

Willi Bredel. 1971. Frühlingssonate, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag. S. 164–165. (Zitat mit freundlicher Genehmigung der Willi-Bredel-Gesellschaft-Geschichtswerkstatt e. V., Hamburg)

Die Erklärung für das Verhalten wird am nächsten Tag von einem anderen Offizier geliefert:

Heute mittag nämlich hat mich ein junger Offizier von der Kommandantur aufgesucht. Er bat für seinen Landsmann um Entschuldigung und erbot sich, den Schaden zu ersetzen. Dann erzählte er mir das Schicksal des Hauptmanns. Es ist noch tragischer, als wir vermuten konnten. Hören Sie nur:

Hauptmann Pritzker war vor seiner Einberufung zur Sowjetarmee Musikpädagoge am Konservatorium in Kiew. Er war verheiratet, hatte eine Tochter und einen Sohn, beide noch schulpflichtig. Im Jahre 1942 haben deutsche Soldaten der Hitler-Wehrmacht in Kiew Zehntausende Juden, Männer, Frauen und Kinder, zusammengetrieben wie Vieh und unweit der Stadt vor ihren Gräbern erschossen. Unter den Opfern befanden sich des Hauptmanns Frau und Kinder. Die Familie hatte am Abend, bevor Pritzker einberufen wurde, die Frühlingssonate von Beethoven gespielt.

Willi Bredel. 1971. Frühlingssonate, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag. S. 165.

An einer anderen, aus der Sicht des Oberst der sowjetischen Militärkommandanturer, der den Hauptmann verhört und geschalgen hat, erzählten Stelle heißt es:

Der Oberst überlegte … Da liest man in den Zeitungen, hört in Rundfunksendungen, auch in Gesprächen: Bei Worowschilwograd zwölftausend Juden massakriert. In Kertsch Tausende Einwohner vor der Stadt füsiliert. In Kiew zehntausende Juden und Kommunisten gemeuchelt und in Massengräber verscharrt. Man liest es, ist entsetzt, aber es dringt nicht mehr richtig ins Bewusstsein; der Verstand wehrt sich diese Häufung von Verbrechen aufzunehmen.

Willi Bredel. 1971. Frühlingssonate, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag. S. 168.

Der Bericht des Professors endet damit, dass er den Hauptmann entschuldigt:

Willi Bredel. 1971. Frühlingssonate, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag. S. 166.

„Die Schuldigen sind doch eigentlich wir“: sagte der Professor, „ich meine, wir Deutschen. ” Er blickte auf und fuhr fort: „Man stelle sich vor: Ein Offizier befindet sich als Sieger in dem Land, aus dem die Menschen kamen, die in seiner Heimat seine Frau und seine beiden Kinder umgebracht haben. Die Mörder sind besiegt, aber die Menschen dieses Landes sind den Mördern nicht in den Arm gefallen, sie haben sie gewähren, das heißt morden lassen. Und einsam geht er durch die Stadt der Besiegten. Da sitzt in ihrem Haus eine Familie – nicht einer fehlt: Mann, Frau, Töchter, Sohn – sie musizieren, spielen Schumann, Brahms und Mozart. Er steht auf der Straße und lauscht. Jeden Akkord kennt er,

er ist ja Musiklehrer, ein Freund der Hausmusik. Musik ist stärker als Hass. Gleich einem Bittsteller klopft er an die Tür der Besiegten und — ja, der Mitschuldigen an seinem und seines Landes Unglück. Er darf zuhören und ist glücklich. Bei Deutschen, den Landsleuten derer, die seine Frau und Kinder und ungezählte Tausende anderer Frauen und Kinder in seiner Heimat ermordet haben. Er denkt daran, er muss immer wieder daran denken, und ihn packt, ihn überwältigt das ihm zugefügte Leid. Er will es betäuben, er will nicht, dass seine deutschen Bekannten etwas davon merken. Er trinkt, um zu vergessen. Und gerade das Stück, das sie nichtsahnend ihm zur Freude spielen, wird ihm zur größten Qual … ja, wir sind die Schuldigen. Die Schuldigen sind wir.”

Man beachte, dass bei Bredel 1958 auch schon ganz klar auf die Rolle der Wehrmacht bei der Massenvernichtung der Juden hingewiesen wird. Die ganze Ungeheuerlichkeit ist im Artikel über Babyn Jar in Wikipedia ausführlich dokumentiert. SS und Wehrmacht haben gemeinsam 33.771 Juden in einer Schlucht bei Kiew ermordet und dann vor Kriegsende noch versucht, die Spuren zu beseitigen. Menschen aus dem Osten waren sehr erstaunt, was die Wehrmachtsausstellung noch 1995–1999 für einen Aufruhr erzeugen konnte. Wir wussten Bescheid. Wir hatten es spätestens in der 10. Klasse gelernt.

Wikipedia schreibt zur Wehrmachtsausstellung:

Die breite Öffentlichkeit nahm so erstmals historisch gut erforschte, aber damals allgemein noch wenig bekannte Sachverhalte zur Kenntnis:

- den Beginn des Holocaust in den besetzten Gebieten der Sowjetunion, den die Wehrmachtsführung mit plante und dann arbeitsteilig mit durchführte,

- die Beteiligung ganzer Truppenteile an diesen Verbrechen, wobei Widerstand bis auf wenige Ausnahmen ausblieb,

- den in Wehrmachtsführung wie einfachen Truppen weit verbreiteten Antisemitismus und Rassismus,

- die verbrecherischen Befehle (zum Beispiel den Kommissarbefehl) und ihre weithin widerspruchslose Ausführung und

- die als Kriegsziel beabsichtigte millionenfache Vernichtung der osteuropäischen Zivilbevölkerung.

In aktuellen politischen Diskussionen wird immer wieder behauptet, dass es in der DDR keine systematische Aufarbeitung des Faschismus gegeben habe, wohingegen das in der BRD nach 1968 geschehen sei. Wie das Wikipedia-Zitat nahelegt, waren die Fakten Experten bekannt, jedoch kein Allgemeinwissen. In der DDR kam niemand an diesen Fakten vorbei. Die Großnichte von Hermann Göring begann sich 1968 für ihren Großonkel zu interessieren und suchte nach Literatur. Sie hat in einem Interview im Jahre 2024 gesagt, dass die besten Geschichtsbücher zum Thema aus der DDR kamen (Reich, 2024).

Überlebende wurden in die Schulen eingeladen. Schulen wurden nach Widerstandskämpfern benannt z.B. nach Herbert Baum (jüdischer Widerstandskämpfer). Nach der Wende zog das Heinrich-Hertz Gymnasium in die Gebäude der POS Herbert Baum. Es gibt jetzt keine Schule mehr, die nach ihm benannt ist.

Neulehrer

Bei der ganzen Sache mit der Schulbildung sollte man auch bedenken, dass Nazis nach dem Krieg im Bildungssystem der DDR systematisch durch sogenannte Neulehrer ersetzt wurden. 40.000 Neulehrer. Laut Wikipedia waren 1949 67,8 Prozent aller Lehrerstellen mit Neulehrern besetzt. Es war somit sichergestellt, dass die Personen auch das in den Lehrplänen Vorgegebene unterrichten würden, insbesondere dann, wenn es sich um antifaschistischen Lehrstoff handelte. LehrerInnen hätten den entsprechenden Stoff schon allein deshalb nicht weglassen können, weil in jeder Klasse Kinder mit Genosseneltern waren und es sicher Probleme mit der Schulleitung gegeben hätte. Das kann man finden, wie man will, aber daraus folgt, dass alle Kinder in der DDR die Materialien, die sich mit dem Faschismus beschäftigt haben, auch behandelt haben. Im Gegensatz dazu hatte Bettina Göring in den 60ern einen Nazi als Geschichtslehrer (Reich, 2024) und es gibt auch heute noch Geschichtslehrer, wie Björn Höcke (aus NRW, studiert in Bonn, Gießen und Marburg, von 2001–2014 hat er Geschichte unterrichtet), den man laut Gerichtsbeschluss Nazi nennen darf.

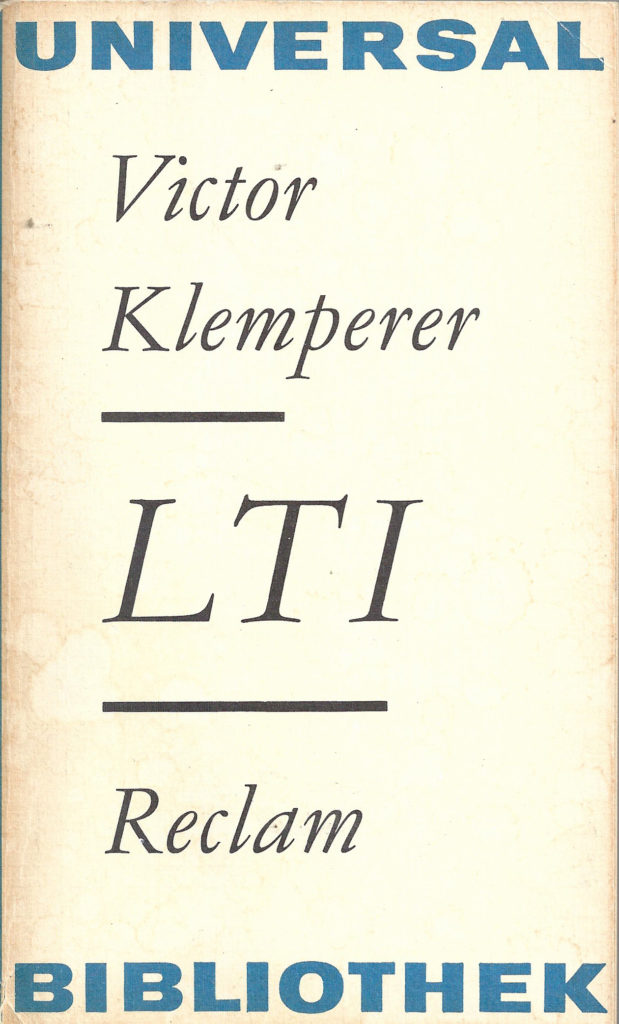

Bücher

LTI – Notizbuch eines Philologen von Victor Klemperer erschien 1947 im Aufbau Verlag und wurde dann 1966 in Reclams Universal-Bibliothek in Leipzig wiederveröffentlicht. 1990 wurde die 10. Auflage gedruckt. Papier war in der DDR knapp. Populäre Zeitschriften wie das Magazin waren deshalb Bückware. Es muss also erstens einen Bedarf für LTI gegeben haben und zweitens auch den politischen Willen der Staatsmacht, dieses Buch in großen Stückzahlen unters Volk zu bringen. Klemperer selbst war jüdischer Abstammung und hat sich dafür entschieden, in der DDR zu bleiben.

Außerdem gab es Jakob der Lügner von Jurek Becker Aufbau-Verlag, Berlin/DDR 1969. und auch Das Tagebuch der Anne Frank erschien bereits 1957.4

Weitere Bücher:

- Martin Riesenburger. 1960. Das Licht verlöschte nicht. Ein Zeugnis aus der Nacht des Faschismus, Berlin: Union Verlag. weiter Auflagen in den 1980ern.

- Arnold Zweig. 1960. „Beginn und ‚Endlösung‘“. In: Programmheft zu „Affäre Blum“, Volksbühne Berlin, Spielzeit 1960/61, S. 4–7., weitere Artikel im Neuen Deutschland etc.

- Kurt Pätzold. 1983. Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung. Dokumente des faschistischen Antisemitismus 1933 bis 1942. Berlin: Reclam.

Diese Aufzählung aus dem Hut wirkt geradezu lächerlich gegenüber der Liste von 1086 Titeln, die die einstige Leiterin der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Ost-Berlin, Renate Kirchner, zusammengestellt hat (Kirchner, 2010).

Daniela Dahn schreibt in ihrem Buch von 2019 (siehe unten) zu dieser Liste:

Die Bibliographie umfasst alle Themen – jüdische Geschichte, Religion, Philosophie, Kultus und Brauchtum, Lebens- und Werkbetrachtungen bekannter Juden, Antisemitismus und Rassismus, jüdisches Leben in anderen Ländern, insbesondere die Welt der Ostjuden, auch Palästina und Israel. Fast genau die Hälfte aller Bücher aber widmet sich dem Thema: Nationalsozialismus und Judenverfolgung. Die meisten davon, nämlich 302, waren Sachbücher, Biographien, Tagebücher, Briefbände, auch einzelne Diplomarbeiten und Dissertationen, die der Jüdischen Bibliothek zum Dank für Unterstützung übergeben wurden. Viele davon waren sachliche Faktensammlungen, andere unverkennbar der Systemauseinandersetzung und dem Legitimationsbedürfnis der DDR untergeordnet. So unterschiedlich sie waren, kann man ihnen eine verinnerlichte, humanistische Grundhaltung und einen tiefempfundenen Antifaschismus schwerlich absprechen.

Ohne den im Raum stehenden, monströsen Vorwurf der Unterdrückung jüdischer Themen in der DDR könnte ich mir den nun vielleicht schon pedantisch wirkenden Hinweis sparen, dass zu dem auch ästhetisch heiklen Thema Holocaust, für das erst eine Sprache gefunden werden musste, außerdem 238 DDR-Autoren wie Anna Seghers, Bruno Apitz, Jurek Becker, Johannes Bobrowski, Franz Fühmann, Stephan Hermlin, Stefan Heym, Walter Kaufmann, Günter Kunert, Fred Wander, Arnold Zweig. Westdeutsche Autoren wie Ilse Aichinger, Alfred Andersch, Paul Celan, Peter Härtling, Heinar Kipphardt, Wolfgang Koeppen, Luise Rinser und Peter Weiss wurden in DDR-Verlagen genauso verlegt wie die Generation davor: Lion Feuchtwanger, Frank Leonhard, Klaus Mann, Erich Mühsam, Erich Maria Remarque, Nelly Sachs, Franz Werfel. Schließlich wurde auch viel übersetzt, besonders aus Osteuropa: Josef Bor, Tibor Déry, Ladislav Grosman, Imre Kertész, Anatoli Kusnezow, Stanislaw Lem, Icchokas Meras, aber auch Natalia Ginzburg, Primo Levi, Elie Wiesel oder Jorge Semprún.)

Dahn, Daniela (2019) Der Schnee von gestern ist die Sintflut von morgen.

Meine Schwiegereltern hatten in ihrer Mannheimer Wohnung am Esstisch extra ein Regal mit Judaika platziert, damit die West-Kollegen dieses bei Einladungen sehen konnten, denn auch ihre Kolleg*innen hatten merkwürdige Vorstellungen über den Umgang mit Juden und dem Völkermord in der DDR.

Filme

Es gab diverse Filme, die die Judenverfolgung thematisierten oder in denen sie vorkam. Es gab in der DDR in vielen kleinen Orten Kinos und die Filme sind oft jahrelang durch die DDR getourt. Folgende Filme sind mir bekannt:

- Professor Mamlock, 1961, Konrad Wolf, DEFA

- Nackt unter Wölfen, 1963, Frank Beyer, DEFA.

- Jakob der Lügner, 1974, Frank Beyer, DEFA und Fernsehen der DDR, Oskar nominiert

- Ein Tagebuch für Anne Frank, 1958, DEFA Dokumentrafilme

- Ich bin klein, aber wichtig, 1988, Walther Petri und Konrad Weiß, DEFA Studio für Dokumentarfilme, biographischer Filmessay über Janusz Korczak

Zur Premiere des Anne-Frank-Films gibt es einen interessanten Beitrag in der ZEIT von 1959:

Vor der Uraufführung des Films „Ein Tagebuch für Anne Frank“ im Ostsektor Berlins betrat der greise Arnold Zweig die Bühne im „Haus der Presse“ am Bahnhof Friedrichstraße. Er sprach davon, daß mit diesem Film ein Beitrag zur moralischen Wiedergutmachung geleistet werden solle.

Anne Frank in West und Ost, Zeit 14/1959

Zu Ich bin klein aber wichtig gibt es einen Text von Konrad Weiß, der 1988 in Film und Fernsehen veröffentlicht wurde.

Fernsehserien

Nach der ersten Veröffentlichung dieses Textes erschien am 17.09.2019 ein Buch von Daniela Dahn (aus einer jüdischen Familie) zum Thema Wiedervereinigung. Dieses Buch enthält auch eine erhellende Diskussion der Behauptung, der Holocaust sei in der DDR nicht vorgekommen. Ich habe das Buch leider erst 2023 gelesen. Dahn weist darauf hin, dass es mehrere Jahre vor der Holocaust-Serie in der DDR eine vierteilige Serie zum Völkermord an den Juden gab: Die Bilder des Zeugen Schattmann.

Die Serie war nach dem autobiografischen Roman von Peter Edel konzipert und es spielten mehrere Jüd*innen in den Hauptrollen:

Was gab es doch unlängst für einen Hype um den 40. Jahrestag der Sendung der US-Serie Holocaust, durch die 1979 das deutsche Publikum, und zwar das gesamtdeutsche, angeblich erstmalig eine Ahnung vom Ausmaß des den Juden zugefügten Leids bekommen habe. Was für ein Armutszeugnis! Nirgends war ein Hinweis darauf zu hören, dass im DDR-Fernsehen bereits sieben Jahre [fünf Jahre, St. Mü.] vor der Hollywood-Serie eine vierteilige Folge über eine jüdische Familie gesendet wurde, die nach Auschwitz deportiert wird. Erstmalig durfte dafür ein deutscher Filmstab im Lager Auschwitz drehen. Die Authentizität des Films rührte aber nicht nur vom schwer zu verkraftenden Originalschauplatz, sondern von dem Wissen, dass es sich hier um die Verfilmung des autobiographischen Romans des Juden Peter Edel handelt, der all diese Schrecken in Auschwitz selbst erlebt hat. Und nicht nur er, auch einige der Hauptdarsteller hatten die fürchterliche Hürde zu nehmen, an die Stätte ihres grauenvollen Traumas zurückzukehren. In der Rolle des Stubenältesten Tadeusz spielte August Kowalczyk ein Stück seines eigenen Lebens. Er war zwei Jahre Häftling in Auschwitz gewesen und hatte sich eigentlich geschworen, nie wieder an diesen Ort zurückzukehren. Peter Sturm, im Film der Elias, stammte aus einer sehr frommen, armen jüdischen Familie aus Wien. Er hatte das Martyrium der Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und ebenfalls Auschwitz hinter sich. Und die Schauspielerin Marga Legal, im Film Frau Müller, bekam 1933 wegen ihrer jüdischen Vorfahren ein Arbeitsverbot und konnte sich nur durch eine sogenannte «privilegierte Ehe» vor Verfolgung retten.

Dahn, Daniela (2019) Der Schnee von gestern ist die Sintflut von morgen.

Der Film wurde im Westberliner Tagesspiegel positiv besprochen (25.05.1972).

Zu dieser Serie und dem Roman, der die Grundlage bildet, sollte man noch folgendes insbesondere über die Verbreitung wissen:

Dieser Peter Edel, aus einer bürgerlichen Berliner Familie stammend, konnte wegen der Rassengesetze das Gymnasium nicht beenden und nahm illegal Zeichenunterricht bei Käthe Kollwitz. Versuche, ins Exil zu gehen, misslangen, ein Großteil seiner Verwandten und seine erste Frau wurden in Auschwitz umgebracht. Er selbst überlebt dieses Vernichtungslager nur, weil er als bildender Künstler nach Sachsenhausen zum Geldfälschen verlegt wird. Noch im Lager beschließt er, Kommunist zu werden, als Konsequenz des Erlittenen. Nach der Befreiung versucht er es in Österreich als Journalist und Graphiker, später in Westberlin, ab 1947 in Ostberlin. Häufig suchen ihn Fieberanfälle heim, die einige Tage andauern. Im Fieberwahn durchleidet er immer wieder Auschwitz. Danach kann er sich an nichts erinnern.

Dahn, Daniela (2019) Der Schnee von gestern ist die Sintflut von morgen.

Davon befreit hat er sich mit seinem autobiographischen Roman, der 1969 erschien. Bis 1989 erlebte der Schattmann 12 Auflagen, danach keine mehr. Die vierteilige Verfilmung lief im Fernsehen alle drei, vier Jahre erneut, auch nachmittags im Schulprogramm, sonst zur besten Sendezeit, mit Wiederholung am nächsten Morgen, zuletzt 1988. Man kam an diesem Film eigentlich nicht vorbei, wer ihn nicht gesehen hat, wollte ihn nicht sehen.

Ich kannte diese Serie nicht, weil wir keinen Fernseher hatten.

Durch Dahn bin ich auch auf die Arbeit Elke Schieber aufmerksam geworden. Sie hat alle Filme aufgelistet, die in der SBZ/DDR zwischen 1946 und 1990 zu den Themen Antisemitismus vor 1933, jüdisches Leben, Judenverfolgung im Nationalsozialismus, jüdische Vergangenheit in der Gegenwart, Palästina-Israel-Naher Osten produziert wurden. 700 Seiten. 1000 Filme. Wie Dahn richtig feststellt, sagt das allein noch nichts über die Qualität der Filme aus, aber die schiere Masse dieser Dokumente reicht wohl dazu aus, die Falschdarstellung, in der DDR sei Jüdisches nicht vorgekommen oder der Holocaust sei ignoriert worden, zu widerlegen.

Theaterstücke

Der DEFA-Film Affäre Blum, 1948, Erich Engel, hatte zu DDR-Zeiten über 4 Mio Zuschauer. Es geht um einen antisemitischen Justizsakndal im Jahre 1925. Zum Film gab es auch ein Theaterstück und im Programmheft von 1960/1961 gab es einen Beitrag von Arnold Zweig: Beginn und ‚Endlösung‘. In: Programmheft zu „Affäre Blum“, Volksbühne Berlin, Spielzeit 1960/61, S. 4–7.

Skulpturen und Denkmäler

Ingeborg Hunzinger. 1970. Stürzende, Sandstein; für die Opfer des Todesmarsches des KZ Sachsenhausen vom April 1945 in Parchim in einer Parkanlage zwischen Goetheschule und Krankenhaus.

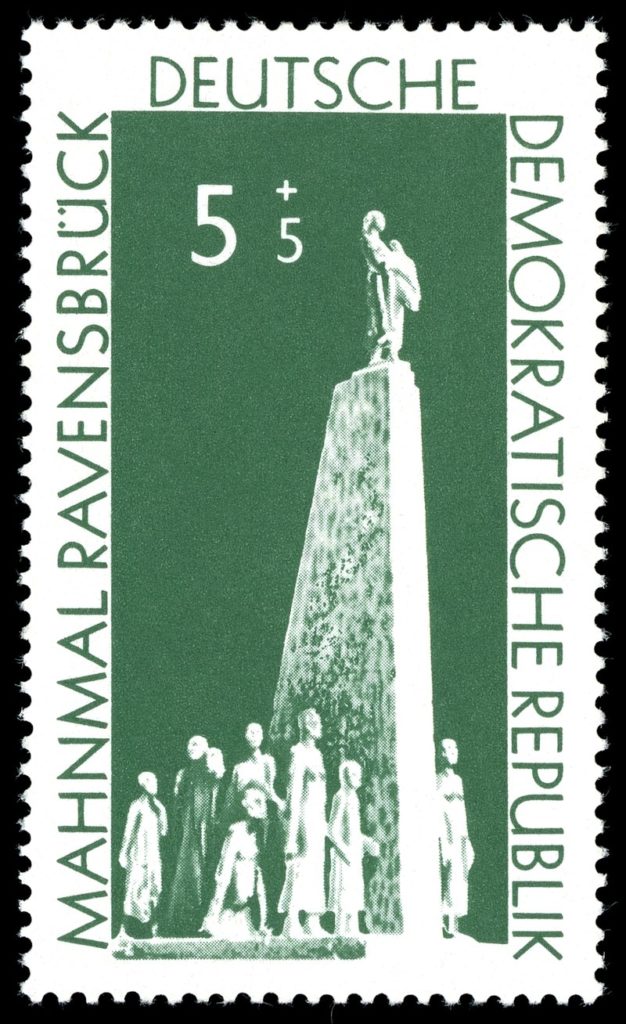

Der Bildhauer Will Lambert war mit einer jüdischen Frau verheiratet und floh 1933 aus Deutschland. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil und der Verbannung arbeitete er hauptsächlich an der Gestaltung der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Die Jüdin Olga Benario war das Vorbild für die Skulptur Tragende (1957). Diese Skulptur wurde 1959 in Ravensbrück aufgestellt.

13 Figuren, die eigentlich mit der Tragenden kombiniert werden sollten (siehe auch Briefmarken), stehen seit 1985 zum Gedenken an die jüdischen Opfer des Faschismus am Alten Jüdischen Friedhof in Berlin-Mitte.

Briefmarken

Es gab eine Reihe von Sondermarken, die in der Zeit von 1955–1964 herausgegeben wurden. Mit einem Aufschlag konnten sich die KäuferInnen am Aufbau und der Erhaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück beteiligen. Die gesamten Marken inklusive Auflagenhöhe sind ausführlich in Wikipedia dokumentiert: Aufbau und Erhaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten. Laut dem Wikipediartikel zur Gedenkstätte Sachsenhausen sind allein 1955 2 Millionen Mark auf diese Weise gespendet worden. Zum Vergleich: Das Durchschnittseinkommen (brutto) betrug damals 432 Mark (Statistisches Jahrbuch der DDR, 1990, S. 52).

1963 wurde eine Briefmarke „Niemals wieder Kristallnacht“ in einer Auflage von 5 Millionen Stück herausgegeben.

Straßen, Schulen, Plätze

Im Abschnitt über Schulen wurde schon erwähnt, dass es Schulen gab, die nach Juden benannt waren, die in KZs ermordet wurden. Nach Herbert Baum wurde auch eine Straße benannt: Eine Gedenktafel für die Getöteten der Herbert-Baum-Gruppe und das Grab Baums befinden sich auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee. Das Grab ist als Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet. Die auf das Hauptportal des Friedhofs führende Straße heißt seit 1951 Herbert-Baum-Straße.

Rudi Arndt (in Buchenwald ermordet) ist ein weiterer Jude, nach dem viele Straßen, Plätze, Theater und Jugendherbergen benannt wurden. Zu den Details siehe Ehrungen in seinem Wikipediaeintrag. Wie auch Herbert Baum war Rudi Arndt im kommunistischen Widerstand, aber bei einer Auseinandersetzung mit seiner Person stieß man auch auf seine Religionszugehörigkeit:

1938 wurde er als „politischer Jude“ ins KZ Buchenwald deportiert. Nach seiner Ankunft war Arndt zunächst kurze Zeit in einem Baukommando tätig. 1938/1939 arbeitete er als Krankenpfleger für jüdische Häftlinge und war Blockältester im Block 22. Er setzte sich sehr für die jüdischen Patienten ein, was der SS außerordentlich missfiel. Nach einer Denunziation durch kriminelle Häftlinge im Steinbruch wurde er von der SS vorgeblich „auf der Flucht“ erschossen.

Wikipediaeintrag von Rudi Arndt, 03.03.2020

Nach Olga Benario waren Schulen, Kindergärten und Straßen benannt.

Ich selbst bin in der Georg-Benjamin-Straße aufgewachsen, einer Straße, die 1974 in einem Neubaugebiet nach dem jüdischen Arzt und Widerstandskämpfer Georg Benjamin benannt wurde. Zu weiteren Ehrungen siehe Wikipedia. In Wikipedia steht übrigens auch, dass eine im Sommer 1951 am Weddinger Nettelbeckplatz aufgestellte Gedenktafel für „Hingerichtete und ermordete Weddinger Antifaschisten“, die Georg Benjamins Namen enthielt, von Unbekannten recht schnell entfernt wurde.

Weimartage der FDJ und Besuche im KZ Buchenwald

Die FDJ hat jedes Jahr in Weimar ein großes dreitägiges Festival veranstaltet. Theater, Musik, Museen. Man konnte für 21 Mark alles besuchen, bekam Essen und konnte in Weimarer Schulen schlafen. Auf Probebühnen und den Hauptbühnen fanden gleichzeitig mehrere Vorstellungen pro Tag statt. (Merkwürdig, dass man dazu im Netz bis auf eine Seite des Nationaltheaters in Weimar und das Archiv des Neuen Deutschlands nichts, aber auch gar nichts, finden kann.)

Obligatorisch mit im Programm war immer ein Besuch im KZ Buchenwald inklusive Film in der Gedenkstätte. Gezeigt wurde Filmmaterial, das die Amerikaner nach der Befreiung angefertigt haben. Leichenberge, fast verhungerte KZ-Insassen und die Weimarer Bevölkerung, die auf Anordnung der Amerikaner durch das Lager geführt wurde, um zu sehen, was dort passiert war. Der Spiegel hat ein Interview mit einer Frau, die als 17jährige Teil dieses KZ-Besuches war. Ich war sieben Mal bei den Weimartagen. Ich sage immer, dass die Weimartage das einzige Gute sind, was die FDJ zustande gebracht hat. Sechs Mal war ich mit im KZ. Einmal habe ich geschwänzt. Man möge es mir verzeihen. Ich kannte da schon jedes Detail. Ich habe die Öfen gesehen, die Schrumpfköpfe, die Lampenschirme aus Menschenhaut.5

Obligatorische Besuche in KZs

Meine Mutter hat einen großen Teil ihrer Jugend in Jena verbracht. Im Rahmen ihrer Jugendweihe war sie Ende der 50er Jahre auch im KZ Buchenwald. Der Besuch eines Konzentrationslagers war für alle Schülerinnen und Schüler in der DDR obligatorisch. (Siehe Wikipedia-Artikel zu Jugendstunden, die in Vorbereitung auf die Jugendweihe stattfanden.)

Die Berliner und Brandenburger Schüler waren alle im KZ Sachsenhausen. Ich war dort wahrscheinlich in der 8ten Klasse. Es gab (und gibt) in Sachsenhausen Ausstellungsteile, die auf das Leid der jüdischen Bürger hingewiesen haben: Die Baracke 38 war das „Museum des Widerstandskampfes und der Leiden jüdischer Bürger“.

Ich war außerdem noch in Lublin-Maidanek (1984 bei einer Reise im Rahmen einer Schulpartnerschaft in Polen). Ich habe die Baracken mit den deutschen Aufschriften gesehen. Ich habe die Haare und die Schuhe gesehen. Baracken voll damit.

Es gab übrigens eine interessante Umfrage des chrismons, einer Beilage der ZEIT, die von der Evangelischen Kirche herausgegeben wird. Nach dieser Umfrage sagen 89 % der Ostdeutschen, man solle unbedingt einmal im Leben eine KZ-Gedenkstätte besuchen. Im Westen sind das nur 77 %.

(Nachtrag vom 19.06.2024: Ines Geipel war selbst auch in Buchenwald. 1974 zur Jugendweihe. So steht es in ihrem 2019 erschienenen Buch Umkämpfte Zone.)

Zeitzeugen

Auch Zeitzeugen spielten im Osten eine Rolle. Wie schon gesagt, wurden sie z.B. in Schulen eingeladen. Meine Mutter berichtete mir von einem Konzertabend 1959 im Volkshaus Jena, bei dem die Pianistin ihre eintätowierte KZ-Nummer gezeigt hat. Sie hat nur überlebt, weil sie für die Nazis gespielt hat.

Holocaust im West-Fernsehen

Die amerikanische Mini-Serie Holocaust wurde im Jahr 1979 im West-Fernsehen gezeigt (da sich einige Sendeanstalten der ARD weigerten, die Serie im Hauptprogramm zu zeigen, kam sie dann in den dritten Programmen). Da bis auf die Sachsen im Tal der Ahnungslosen alle DDR-Bürger West-Programme empfangen konnten, dürften einige die Serie gesehen haben. Nein, jetzt bitte keinen Zusammenhang zwischen schlechtem Fernsehempfang und Wahl von Nazi-Parteien herstellen.

Der Begriff Holocaust wurde durch diesen Film sowohl im Osten als auch im Westen bekannt. Im Osten wurde sonst von Völkermord gesprochen.

Wiederaufbau der Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin

Am 10.11.1988 legte Erich Honecker den Grundstein für den Wiederaufbau der Synagoge in der Oranienburger Straße, die im Krieg zerstört worden war.

In Wikipedia steht dazu:

Eine vollständige Wiederherstellung in den Originalzustand wurde verworfen – sie hätte als Versuch missverstanden werden können, die Leiden der Vergangenheit zu verdrängen und womöglich zu vergessen. Die Absicht war aber, mit dem Gebäude gleichzeitig ein Mahnmal zur ständigen Erinnerung zu erhalten.

Jüdische Personen in einflussreichen/sichtbaren Positionen

Es gab in der DDR viele einflussreiche und bekannte jüdische Familien. Es gab Minister oder ansonsten hochstehende Funktionäre.

Einige Funktionäre sind hier aufgezählt:

- Alexander Abusch (Parteivorstandes der SED, Vizepräsident des Kulturbundes und hauptamtlicher Mitarbeiter des Zentralkomitees der SED, Kulturminister, IM)

- Helmut Aris (Präsident des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der DDR, Mitglied des Präsidiums des Nationalrates der Nationalen Front, Verdienstmedaille der DDR, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille der Nationalen Front, Vaterländischer Verdienstorden, Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden, Deutsche Friedensmedaille, IM)

- Ellen Brombacher (Sekretär für Kultur in der SED-Bezirksleitung Berlin, sie hatte damit wesentlichen Einfluss auf alle Kultureinrichtungen von Ost-Berlin, Banner der Arbeit, Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille)

- Hermann Axen (Sekretär des ZK der SED, Mitglied des Politbüros)

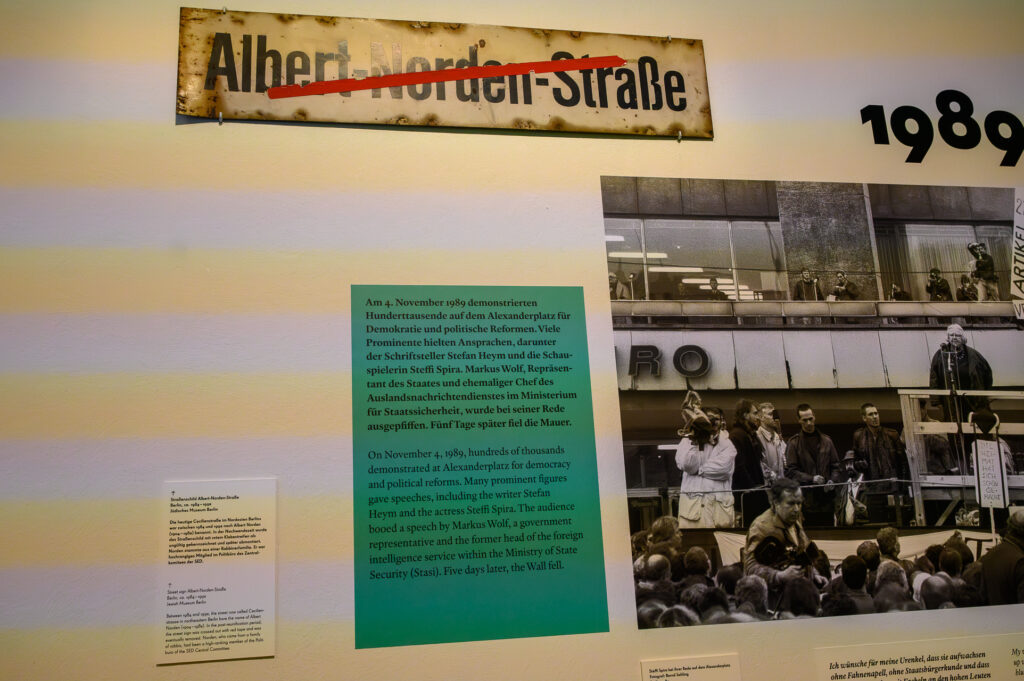

- Albert Norden (Professor für neuere Geschichte, Sekretär des ZK der SED, Mitglied des Politbüros, Autor Braunbuch)

- Horst Brasch (stellvertretender Minister für Kultur)

- Klaus Gysi (Minister für Kultur, Staatssekretär für Kirchenfragen)

- Markus Wolf (Generaloberst, Leiter des Auslandsnachrichtendienstes HVA bei der Stasi)

- Friedrich Karl Kaul (Anwalt in Ost und West, Professor und Nationalpreisträger, organisierte Zusammenarbeit der RAF-Anwälte mit Stasi)

- Hans Rodenberg (Rodenberg war 1952 bis 1956 Hauptdirektor des DEFA-Studios für Spielfilme, 1956–1960 Dekan an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg; ab 1958 Professor, stellvertretender Kulturminister (1960–1963), Mitglied des Staatsrats, der Volkskammer und des Zentralkomitees der SED. 1969–1974 Vizepräsident der Akademie der Künste, Berlin (Ost))

Ich habe hier auch die Zusammenarbeit mit der Stasi als Inoffizieller Mitarbeiter immer mit angegeben, weil das ja auch ein spezielles Vertrauensverhältnis impliziert. Mitunter war die IM-Tätigkeit nur zeitweise. Die Details finden sich in den Wikipedia-Einträgen.

Journalisten:

- Max Kahane (Mitgründer des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes (ADN), später Stellvertretender Direktor, stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung, Chefkommentator des Neuen Deutschlands)

Andere bekannte und einflussreiche Intellektuelle waren:

Schriftsteller

- Peter Edel (Schriftsteller und Grafiker, Mitglied des P.E.N.-Zentrums der DDR und 1978 Vorstandsmitglied des Deutschen Schriftstellerverbandes, Heinrich-Heine-Preis des Ministeriums für Kultur der DDR, Vaterländischer Verdienstorden in Gold, Nationalpreis der DDR, vom MfS beobachtet, dann selbst IM)

- 1979: Karl-Marx-Orden

- Stephan Hermlin (Schriftsteller, Übersetzer, Redakteur Ulenspiegel, Aufbau sowie Sinn und Form, enger Freund von Honecker, Protest gegen Biermann-Ausbürgerung),

- Wieland Herzfelde (Professor für Soziologie der modernen Weltliteratur in Leipzig, Präsident des P.E.N.-Zentrums der DDR)

- Stefan Heym (Schriftsteller, Nationalpreisträger),

- Anna Seghers (Schriftstellerin, Präsidentin des Schriftstellerverbands der DDR, Nationalpreisträgerin),

- Maxi Wander (Ihr Porträtband „Guten Morgen, du Schöne“ war eines der erfolgreichsten Bücher in der DDR.)

- Max Zimmering (Von 1949 bis 1953 Landesvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) Sachsen, von 1950 bis zu dessen Auflösung 1952 Abgeordneter im Sächsischen Landtag, anschließend bis 1958 Abgeordneter im Bezirkstag des Bezirks Dresden. Von 1952 bis 1956 1. Vorsitzender des Deutschen Schriftstellerverbands im Bezirk Dresden, 1956 bis 1958 1. Sekretär des Deutschen Schriftstellerverbands in Berlin. Von 1958 bis 1964 Direktor des Instituts für Literatur „Johannes R. Becher“ in Leipzig. 1963 Kandidat des ZK der SED. 1968 Kunstpreis der DDR, 1969 den Nationalpreis der DDR)

- Arnold Zweig (Schriftsteller, Nationalpreisträger, Präsident der Deutschen Akademie der Künste der DDR, Präsident des Deutschen P.E.N.-Zentrums Ost und West)

Musiker

- Wolf Biermann (Liedermacher, lebte ab 1953 in der DDR, sollte für die Stasi angeworben werden, war SED-Kandidat, hat sich dann aber in den 60ern systemkritisch geäußert und wurde nicht in die SED aufgenommen und Ziel von Zersetzungsmaßnahmen der Stasi und letztendlich ausgebürgert, Margot Honecker hatte als Kind mehrere Jahre in Biermanns Familie gelebt.)

- Paul Dessau (Musiker, Professor in Dessau, arbeitete mit Brecht am Berliner Ensemble, Vizepräsident Deutschen Akademie der Künste in Berlin (Ost))

- Hanns Eisler (Professur für Komposition in Berlin)

- Louis Fürnberg (Komponist, Text und Melodie des Lieds der Partei, Erster Botschaftsrat (Kulturattaché) der tschechoslowakischen Botschaft in Ost-Berlin, später Weimar)

- Andrej Hermlin (Musiker, am 7.10.1989 zum Konzert bei Feier mit Honecker)

- André Herzberg (Sänger und Texter für die Rockband Pankow),

- Lin Jaldati (Sängerin, die jiddische Volkslieder sang, Kunstpreis der DDR, Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, Silber und Gold, Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden in Gold)

- Toni Krahl (Sänger von City, einer der erfolgreichsten Band im Osten und auch international erfolgreich, saß nach 1968 im Gefängnis wegen Protesten gegen den Einmarsch der Russen in Prag, seit 1975 bei City, ab 1988 Vorsitzender der Sektion Rockmusik beim Komitee für Unterhaltungskunst)

- Martin Schreier (Sänger bei Stern Meißen, später Stern-Combo Meißen war der Sohn jüdischer Remigranten, die in Belgien im Widerstand gewesen waren)

Maler/Fotografen/Grafiker

- Sibylle Boden-Gerstner (Kostümbildnerin, Malerin und Modejournalistin, Gründerin der Modezeitschrift Sibylle, Mutter von Daniela Dahn)

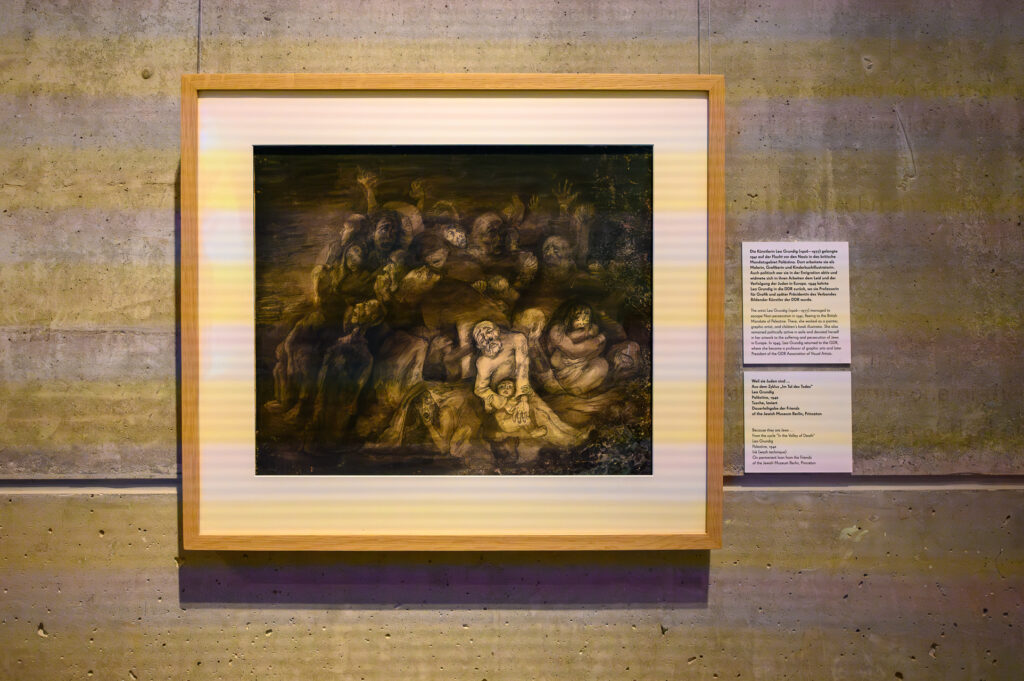

- Lea Grundig (Malerin und Grafikerin, Professur für Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Professur für Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Mitglied der Akademie der Künste der DDR, von 1964 bis 1970 Präsidentin des Verbandes Bildender Künstler., ab 1967 Mitglied des Zentralkomitees der SED)

- John Heartfield (Helmut Herzfeld, Nationalpreis für Kunst und Literatur, Professor)

Filmschaffende

- Konrad Wolf (Regisseur u.a. „Solo Suny“, Präsident der Akademie der Künste der DDR)

Wissenschaftler

- Ernst Bloch (Philosoph Uni Leipzig, Nationalpreis der DDR)

- Victor Klemperer (Professor Dresden, Greifswald, Wittenberg, HU Berlin: Literaturwissenschaftler und Romanist, Ehrendoktor Dresden, Nationalpreisträger, Abgeordneter der Volkskammer, zu LTI siehe oben)

- Jürgen Kuczynski (Ökonom),

- Ingeborg Rapoport (Professorin für Pädiatrie und Inhaberin des ersten europäischen Lehrstuhls für Neonatologie, Verdienter Arzt des Volkes, Vaterländischer Verdienstorden in Bronze und Silber, zusammen mit anderen Ärzten den Nationalpreis der DDR III. Klasse für Wissenschaft und Technik für ihren Beitrag zur Senkung der Säuglingssterblichkeit in der DDR. Sie zählte über die Wissenschaftsgemeinde in der Deutschen Demokratischen Republik hinaus zu den renommiertesten Kinderärzten ihrer Zeit.)

- Samuel Mitja Rapoport (Arzt und Biochemiker, Direktor des Instituts für Biologische und Physiologische Chemie an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin, Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR gewählt. Er erhielt mehrere Ehrendoktorate. Zahlreiche staatliche Auszeichnungen)

- Tom Rapoport (Prof. am Zentralinstitut für Molekularbiologie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin-Buch beziehungsweise an dessen Nachfolgeeinrichtung, dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. Seit Januar 1995 ist er Professor für Zellbiologie an der Medizinischen Fakultät der Harvard University in Boston.)

- die Rapoports (Mediziner, Naturwissenschaftler*innen),

- Susan Richter (Kinderärztin im Prenzlauer Berg, Familie Rapoport, Ärztin meiner Kinder)

- Alfred Kantorowicz (Jurist, Schriftsteller, Professor für neue deutsche Literatur an der Humboldt-Universität Berlin),

- Hans Mayer (Literaturwissenschaftler),

- Wolfgang Steinitz (Linguist, Mitglied des ZK der SED, Vizepräsident der Deutschen Akademie der Wissenschaften der DDR)

- die Braschs (Kultur),

- Gregor Gysi (Rechtsanwalt, evtl. IM)

- die Herzbergs (Andre Herzberg Sänger und Texter für die Rockband Pankow, Mutter Staatsanwältin, Vater Rundfunkjournalist, Wolfgang Herzberg Autor),

- die Kahanes (Journalist).

- die Simons Hermann Simon (praktizierender Jude und Historiker)

Diskussion

Das war der Osten. Im Osten kam man als Schüler nicht am Holocaust vorbei. Ich war übrigens auch bei Führungen in einer jüdischen Synagoge in Berlin. Ich wusste, dass es in Ost-Berlin noch zweihundert in der jüdischen Gemeinde organisierte Juden gab. Und ich wusste auch, warum das so wenige waren.

Zum Vergleich möchte ich von einem persönlichen Erlebnis in einer süddeutschen Stadt Ende der 90er Jahre berichten. Wir durften bei Nachbarn von Bekannten übernachten. Dort hing an der Wand ein Bild des Vaters in Uniform. Waffen-SS. Mit Totenkopfsymbol. Eine ganz normale nette Nachbarin (Lehrerin), die andere in ihrer Wohnung wohnen lässt. Kein normaler Mensch hätte sich im Osten seinen Vater in SS-Uniform ins Wohnzimmer gehängt. So etwas hätte es im Osten nie gegeben. Nie. [Inzwischen ist mir noch ein weiterer solcher Fall bekannt.]

Kahane schreibt weiter: „Dies [die Auseinandersetzung mit dem Holocaust] hätte zu Fragen nach Menschenrechten oder Minderheitenschutz geführt, die nur bei Strafe des Untergangs der DDR zu beantworten gewesen wären.“ Das ist einigermaßen bizarr, denn damit relativiert sie den Holocaust. In der DDR wäre niemand im Traum darauf gekommen, so ein bisschen Redefreiheit und Publikationsfreiheit, Reisefreiheit mit der systematischen Ermordung von Millionen Menschen zu vergleichen. Solche Einschränkungen zu erklären, war für die Staatsmacht kein Problem. Sie wurden ja sogar auch damit erklärt, dass verhindert werden sollte, dass sich so etwas wiederholt. Damit das ganz klar ist: Ich war 1989 auf der Straße für Redefreiheit, Reisefreiheit und nicht als Stasi-Mitarbeiter. Ich verstehe nicht, warum Kahane schreibt, was sie schreibt. Es entspricht jedenfalls nicht der Wahrheit.

Auch legt ihr Satz nahe, dass es in der DDR keine Diskussionen über Menschenrechte gegeben hätte. Es gab sehr wohl Menschen, die sich mit Fragen der Menschenrechte beschäftigt haben. Die Initiative für Frieden und Menschenrechte wurde 1986 offiziell gegründet. Vorher gab es Gruppen, meist unter dem Dach der Kirche organisiert aber nicht notwendigerweise religiös, die den Einsatz für Menschenrechte als ihr Hauptanliegen sahen. Dafür brauchte es keine Holocaust-Diskussion.

„Lügenpresse“ bzw. Pfuschpresse

Der Westen wundert sich, warum der Osten sich anders benimmt, als man das vielleicht erwarten würde. Ein Grund dafür sind solche Artikel in der Presse. Sieht man vom Neuen Deutschland ab, gibt es keine Ost-Presse mehr. Die West-Medien haben immer nur über den Osten geschrieben. Die Wessis haben über die Ossis geredet, nicht mit ihnen. Das beginnt sich nun gerade zu ändern. Es gibt tolle Artikel von Anja Maier, Simone Schmollack und Sabine am Orde in der taz6, gute Artikel im Spiegel, von Sabine Rennefanz in der Berliner Zeitung und auch die Zeit ist aktiv um Änderungen bemüht. Aber die oben zitierten Beiträge enthalten grobe Unwahrheiten und das macht die, über die geredet wird, wütend. Es verletzt sie, sie wenden sich ab und sind nicht mehr erreichbar. Ein Viertel der Menschen, die in diesem Land leben. Unglaublich, oder?

Es ist ein Armutszeugnis, dass die FAZ einen Artikel wie den von Geipel einfach so veröffentlicht. Wenn sie irgendwas über den Osten wüssten, wüssten sie eben auch, wie die Schulbildung aussah, was die Menschen gemacht und gedacht haben. Ich habe für das Schreiben dieses Artikels einen Sonntag gebraucht. Die Quellen sind im Netz verfügbar. Es gibt sogar ein Buch, das sich mit dem Holocaust im DDR-Unterricht auseinandersetzt. Wenn es der FAZ wichtig wäre, würden sie Menschen einstellen, die das nötige Wissen für entsprechende Diskussionen haben. So ist es einfach nur unterirdisch.

Wenn Ostdeutsche behaupten, der Holocaust wäre in der DDR nicht thematisiert worden, dann gibt es dafür zwei mögliche Gründe: Sie verfolgen politische/persönliche Ziele und lügen bewusst oder sie haben die Behandlung des Holocaust vergessen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.

Nachtrag

Auch Jan Feddersen von der taz versucht in seinem Interview mit Daniel Rapoport immer wieder aus diesem Statements zum angeblichen Antisemitismus in der DDR herauszukitzeln, bekommt aber Antworten, die dem hier Gesagten entsprechen (aber besser formuliert sind). Jakob der Lügner und der Bau der Synagoge werden erwähnt.

Literatur

Bodo von Borries

Dahn, Daniela. 2019. Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute: Die Einheit – eine Abrechnung. Hamburg: Rowohlt Verlag.

dpa. 2024. Buchenwald: Kleiner Lampenschirm doch aus Menschenhaut. Berliner Zeitung. Berlin. 21.03.2024 (https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/buchenwald-kleiner-lampenschirm-doch-aus-menschenhaut-li.2198817)

Feddersen, Jan. 2023. „Jude sein ist kein Beruf“ Interview mit Daniel Rapoport. taz 16.09.2023.

Geipel, Ines. 2019. Umkämpfte Zone: Mein Bruder, der Osten und der Hass. Stuttgart: Klett-Cotta.

Krauß, Matthias. 2007. Völkermord statt Holocaust. Jude und Judenbild im Literaturunterricht der DDR. Leipzig: Anderbeck Verlag.

Krauß, Matthias. 2012. Völkermord statt Holocaust. Jude und Judenbild im Literaturunterricht der DDR. Schkeuditz: Schkeuditzer Buchverlag. Überarbeitete Version von Krauß (2007).

Nimtz, Walter. 1977. Geschichte Lehrbuch für Klasse 9. 8. Auflage. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag. (https://okv-ev.de/wp-content/documents/DDR-Literatur/Lehrmaterial/Geschichte/Geschichte%20Klasse%209%20-%201977.pdf)

Reich, Anja. 2024. Bettina Göring: „Über die Nazi-Zeit habe ich erst aus DDR-Geschichtsbüchern gelernt“. Berliner Zeitung. Berlin. (https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/bettina-goering-ueber-die-nazi-zeit-habe-ich-erst-aus-ddr-geschichtsbuechern-gelernt-li.2206296)

Schieber, Elke. 2016. Tangenten. Holocaust und jüdisches Leben im Spiegel audiovisueller Medien der SBZ und der DDR 1946 bis 1990 – Eine Dokumentation. Berlin. (https://www.defa-stiftung.de/defa/publikationen/buecher/tangenten/)

Danksagung

Ich habe nach der Erstellung einer Entwurfsfassung dieses Textes mit vielen Menschen gesprochen bzw. Mail ausgetauscht und den Text dann entsprechend angepasst. Dafür danke ich ihnen. Besonderer Dank geht an XY für den Hinweis, mal nach Plastiken und Briefmarken zu suchen. Über die Wikipediaseite zu den Briefmarken bin ich dann auch auf die Plastiken von Will Lambert gestoßen. Ich danke der Willi-Bredel-Gesellschaft für prompte Auskunft zu Erscheinungsdaten der Frühlingssonate.

Links

- Jüdische Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern: Vom Überleben einer Minderheit, Deutschlandfunk, 17.10.2015.

- Johann Niemann, der Lagerkommandant des Vernichtungslagers Sobibor, in dem 180.000 Juden ermordet wurden steht auf dem Kriegerdenkmal im ostfriesischen Völlen mit der Inschrift „Unseren gefallenen Helden“. taz, 26.02.2020

- Auch in anderen Zeitungsartikeln wird von Ostdeutschen die Aussage vertreten, der Holocaust wäre im Osten nicht vorgekommen (taz, 13.10.2019).

- Matthias Krauß. 2007. Völkermord statt Holocaust. Jude und Judenbild im Literaturunterricht der DDR. Anderbeck Verlag, Leipzig. Das Buch enthält einen Dankesbrief der Bildungsministerin der DDR Margot Honecker, was wohl dazu beitragen dürfte, dass es nicht oft zitiert wird. Ich bin über eine Webseite der AG Friedensforschung darauf gestoßen.

- Laut Auskunft der Willi-Bredel-Gesellschaft erschien Die Frühlingssonate erstmals als Vorabdruck aus dem Roman Ein neues Kapitel in der DDR-Kulturzeitschrift Sonntag, Berlin, Jg. 13 (1958), Nr. 29, 20. Juli, S. 8 und Nr. 30, 27. Juli, S. 7–8. Ein weiterer Vorabdruck wurde in: Die Zaubertruhe. Ein Almanach für junge Mädchen. Band 5, Berlin 1959, S. 34–48 veröffentlicht. Die Novelle erschien dann in diesem Jahr auch als Bestandteil des Romanes Ein neues Kapitel, der lose mit den Hauptlinien des Werkes verknüpft ist.

- Das Tagebuch der Anne Frank, 1957, Berlin (DDR): Union.

- Hier noch Anmerkungen der Gedenkstätte Buchenwald zu den Lampenschirmen aus Menschenhaut, die es wohl gegeben hat, die aber nicht im Museum ausgestellt waren, weil sie noch im Krieg vernichtet wurden. Das Ausstellungsexponat im Museum war höchstwahrscheinlich nicht aus Menschenhaut gefertigt. Anmerkung vom 08.05.2024: Neuere Untersuchungen von Mark Benecke haben gezeigt, dass der kleine Lampenschirm doch aus Menschenhaut war. (Berliner Zeitung, 21.03.2024)

- Die taz hatte direkt nach der Wende einen Ost-Ableger. Es gab in der taz immer wieder gute Artikel, aber eben auch Eberhard-Seidel-Pielen, der den Ossis mal die Subventionen streichen wollte, wenn sie sich nicht wohlverhalten.

Fehlt nicht Wolf Biermann bei den Musikern?

Oh, wow! Das wusste ich gar nicht. Ist wie mit dem Sänger von City. Vielen Dank! Ich schreib ihn gleich noch dazu.