Anne Rabe hat in ihrem Buch Eine Möglichkeit von Glück ihre traumatischen Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit in Wismar aufgearbeitet. Ihre Eltern und Großeltern waren DDR-Kader, ihr Großvater in Stalingrad gewesen und sie führt alle Gewalt auf die DDR-Zeit und die Kriegserlebnisse zurück. Ich habe in Keine Gewalt: Zu Möglichkeiten und Glück und dem Buch von Anne Rabe bereits dazu geschrieben, welche inhaltlichen Fehler ihr dabei unterlaufen sind und dass ihre Schlussfolgerungen nicht tragfähig sind. Hier möchte ich noch einige weitere Punkte diskutieren, die inhaltlich nicht in den ersten Blog-Post gepasst haben. Dabei geht es mir vor allem um eine korrekte Darstellung der DDR-Zeit aber es ist auch noch ein gravierender Fehler bezüglich der Vorfälle in Rostock-Lichtenhagen zu besprechen.

Nazis, Verantwortung und Scham

In diesem ersten Abschnitt möchte ich Rabes Ansichten bzgl. Kollektivschuld und ihre Scham bezüglich ihrer Eltern besprechen.

Schuld und Blut

Rabe schreibt, dass alle Deutschen „qua ihres deutschen Blutes“ zur SS, zur Wehrmacht, zu den Verbrechern gehören:

Die Nazis waren immer die anderen. Die SS, die Wehrmacht, die Verbrecher. Schlimm, schlimm das. So schlimm, dafür übernehmen wir sogar dann gern die Verantwortung, wenn wir ganz sicher sind, dass unsere Familien damit nichts zu tun haben. Aber qua Herkunft, qua Abstammung, qua unseres deutschen Blutes gehören wir eben dazu, sind wir eben mitverantwortlich.

S. 67

Ist das so? Ist das mit dem Blut nicht Nazi-Ideologie? Und niemand hat’s gemerkt? Die Lektorin nicht, kein Rezensent. Warum sollte irgendwer wegen Blut besser oder schlechter sein? Türke, Palästinenser, Jude, Russe, Deutscher? Ich empfehle allen den Wikipedia-Artikel zur Kollektivschuld. Das Folgende steht dort gleich zu Beginn:

Kollektivschuld bedeutet, dass die Schuld für eine Tat nicht dem einzelnen Täter (oder Tätern) angelastet wird, sondern einem Kollektiv, allen Angehörigen seiner Gruppe, z. B. seiner Familie, seines Volkes oder seiner Organisation. Das beinhaltet folglich auch Menschen, die selbst nicht an der Tat beteiligt waren. Das Strafrecht moderner Demokratien geht grundsätzlich von einer individuellen Verantwortlichkeit aus, so dass Kollektivschuld juristisch nicht relevant ist. Artikel 33 Genfer Abkommen IV bestimmt, dass keine Person für ein Verbrechen verurteilt werden darf, das sie nicht persönlich begangen hat. Eine Kollektivstrafe setzt Kollektivschuld voraus. Nach Art. 87 Abs. 3 Genfer Abkommen III und Artikel 33 Genfer Abkommen IV zählen Kollektivstrafen zu den Kriegsverbrechen.

Nun könnte man – völlig zu Recht – darüber nachdenken, ob die Sache mit den Deutschen vielleicht doch etwas spezieller ist. Die Alliierten verfolgten direkt nach dem Krieg einen Kollektivschuld-Ansatz. Das äußerte sich unter anderem darin, dass die Weimarer Bevölkerung durch das befreite KZ Buchenwald geführt wurde. Den Ettersberg kann man von Weimar aus sehen. Buchenwald hatten die Weimarer direkt vor der Nase. Sie haben den Rauch nicht gesehen, das verbrannte Menschenfleisch nicht gerochen. Oder es eben all die Jahre ausgeblendet. Es war richtig, sie alle sehen zu lassen, was ganz in ihrer Nähe geschehen war. Filmmaterial der US-Army und den Bericht einer Zeitzeugin, die den KZ-Besuch mitgemacht hat, hat der Spiegel veröffentlicht.

Im Urteil der Alliierten in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen steht 1948 Folgendes zur Kollektivschuld:

Es ist undenkbar, dass die Mehrheit aller Deutschen verdammt werden soll mit der Begründung, dass sie Verbrechen gegen den Frieden begangen hätten. Das würde der Billigung des Begriffes der Kollektivschuld gleichkommen, und daraus würde logischerweise Massenbestrafung folgen, für die es keinen Präzedenzfall im Völkerrecht und keine Rechtfertigung in den Beziehungen zwischen den Menschen gibt.“ (aus dem Urteil der Alliierten in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gegen die I.G. Farben, 29. Juli 1948).

Richard von Weizäcker schlägt statt Kollektivschuld eine Kollektivhaftung vor:

auch Richard von Weizsäcker betonte in seiner viel beachteten Rede „Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“, die er am 8. Mai 1985 vor dem Deutschen Bundestag hielt: „Schuld oder Unschuld eines ganzen Volkes gibt es nicht“, rief aber gleichzeitig dazu auf, kollektiv die Verantwortung für das nationalsozialistische Unrecht zu akzeptieren. Weizsäcker bezeichnet diese Haltung als „Kollektivhaftung“.

Wikipedia über eine Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vom 8. Mai 1985 vor dem Deutschen Bundestag

Diese Kollektivhaftung gab es für die DDR. Während die West-Alliierten den West-Deutschen den Marshall-Plan geschenkt haben, hat die Sowjetunion Fabriken und Infrastruktur abgebaut und nach Russland verschickt. Im Falle von Carl Zeiss Jena haben sie sogar Menschen mitgenommen, die die Fabrik in Russland wieder aufgebaut und über Jahre hinweg die Russen eingearbeitet haben. Die Russen haben alles mitgenommen, was ihnen nützlich erschien. In Wikipedia gibt es ein Liste aller seit 1882 stillgelegten Bahnverbindungen in Berlin und Brandenburg. In dieser Liste ist auch vermerkt, was die Russen mitgenommen haben.

Ich habe dazu auch eine persönliche Geschichte: Ab der fünften Klasse bin ich von Buch zur Humboldt-Uni zur Mathematischen Schülergesellschaft gefahren. Es gab damals noch eine direkte Verbindung von Buch zum Alexanderplatz. Die fuhr abwechselnd auf dem linken und auf dem rechten Gleis. Alle 20 Minuten. Dazwischen fuhr der Zug in die andere Richtung nach Bernau. Einmal war ich zu früh dran und sprang gerade noch in einen Zug auf dem linken Gleis. Die Türen schlossen sich, der Zug fuhr los. Leider in die falsche Richtung. Ich wartete auf die nächste Station, stürzte aus dem Zug und rannte hinüber zur anderen Seite, weil ich da den Zug in Gegenrichtung erwischen wollte. Aber, oh Schreck, da war gar kein Gleis! Die Russen hatten es mitgenommen. Von Röntgental bis Bernau ist die Strecke nur eingleisig.

Im Wikipediaartikel kann man auch lesen, dass die Sowjetunion fast die Hälfte des ostdeutschen Schienennetzes mitgenommen hat und mindestens 2000 der besten Betriebe. Und dann haben wir bis 1953 noch fast ein Viertel des Bruttosozialprodukts in die Sowjetunion abgeführt:

Die Reparationsleistungen der späteren DDR an die Sowjetunion geschahen bis 1948 hauptsächlich durch Demontage von Industriebetrieben. Davon betroffen waren 2000 bis 2400 der wichtigsten und bestausgerüsteten Betriebe innerhalb der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (SBZ). Bis März 1947 wurden zudem 11.800 Kilometer Eisenbahnschienen demontiert und in die Sowjetunion verbracht. Damit wurde das Schienennetz bezogen auf den Stand von 1938 um 48 Prozent reduziert. Der Substanzverlust an industriellen und infrastrukturellen Kapazitäten durch die Demontagen betrug insgesamt rund 30 Prozent der 1944 auf diesem Gebiet vorhandenen Fonds. Ab Juni 1946 begann sich mit dem SMAD-Befehl Nr. 167 die Form der Reparationen von Demontagen auf Entnahmen aus laufender Produktion im Rahmen der Sowjetischen Aktiengesellschaften zu verlagern, die von 1946 bis 1953 jährlich zwischen 48 und 12,9 Prozent (durchschnittlich 22 Prozent) des Bruttosozialprodukts betrugen. Die Reparationen endeten nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Auf der Grundlage erstmals erschlossener Archivmaterialien, vor allem in Moskau, kamen Lothar Baar, Rainer Karlsch und Werner Matschke vom Institut für Wirtschaftsgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin etwa 1993 auf eine Gesamtsumme von mindestens 54 Milliarden Reichsmark bzw. Deutsche Mark (Ost) zu laufenden Preisen bzw. auf mindestens 14 Milliarden US-Dollar zu Preisen des Jahres 1938.

Als die Reparationen 1953 für beendet erklärt wurden, hatte die SBZ/DDR die höchsten im 20. Jahrhundert bekanntgewordenen Reparationsleistungen erbracht.

Wikipedia-Artikel zu den Reparationsleistungen nach dem zweiten Weltkrieg

Dem Plus der BRD aus dem Marshall-Plan von 1,41 Milliarden US-Dollar steht also ein Minus von mindestens 14 Milliarden US-Dollar für die DDR gegenüber. (Nebenbemerkung: Ej, liebe Wessis, „wir“ haben die aus der Haftung entstandenen Schulden übernommen und bezahlt und dann alles von vorn neu aufgebaut: die durch den Krieg zerstörte Infrastruktur und die demontierten Betriebe, wohingegen „Ihr“ schöne Geschenke bekommen habt bzw. Betriebe und Personal aus dem Osten mitgenommen habt. Unter anderem auch einen Teil von Carl Zeiss, Siemens, Schott usw. Außerdem konntet „Ihr“ „Eure“ Rohstoffe auf dem Weltmarkt kaufen (den globalen Süden ausbeuten), während „wir“ unsere Rohstoffe von „unsren Freunden“ kaufen mussten. Und zwar für West-Geld. Es gibt also keinen Grund zur Überheblichkeit und Arroganz.) (Nebenbemerkung 2: Insgesamt betrugen die Wiedergutmachungszahlungen 2022 81,967 Milliarden Euro. Die DDR hat sich an diesen Zahlungen nicht beteiligt, weil sie das Thema nach den Zahlungen an die Sowjetunion für erledigt gehalten hat. Ab 1989 war „die DDR“ natürlich an diesen Zahlungen beteiligt. Die Zahlungen wurden zu unterschiedlichen Zeiten geleistet, so dass die absoluten Zahlen nicht direkt vergleichbar sind.1

Weiter schreibt Wikipedia zum Thema Kollektivschuld:

Ralph Giordano wollte 1947 nicht von „Kollektivschuld“ sprechen. Es habe eine Minderheit von Deutschen gegeben, die ihrem Gewissen und nicht dem Führer gefolgt sei. Die Mehrheit habe jedoch kein Recht, sich dadurch entlastet zu fühlen und von deren Anständigkeit zu profitieren, besonders weil sie sich auch heute noch von dieser Minderheit distanziere.

Das ist wahr. Ein Verwandter meiner Frau, sollte in Norwegen Zivilist*innen töten und hat sich geweigert. Er wurde selbst erschossen. Der Westteils der Familie hat sich dafür geschämt. Sie haben nie darüber gesprochen. Und siehe auch den Bericht von Marianne Meyer-Krahmer Mein langer Weg zur Stunde Null, den ich hier im Blog veröffentlicht habe. Meyer-Krahmer ist die Tochter des Leipziger Oberbürgermeisters Goerdeler, der als einer der Hitler-Attentäter hingerichtet wurde. Sie saß im KZ. Übrigens ohne jeglichen Grund. Es war Sippenhaft. Sippenhaft ist die kleine Freundin von Kollektivschuld. Meyer-Krahmer berichtet davon, wie ihr Menschen nach ihrer Befreiung begegnet sind, wie sie die Ablehnung der BDM-Mädchen, mit denen sie als Lehrerin zu tun bekam, überwand. Mit Goethe.

In Wikipedia findet man auch folgende Aussage des Neurologen und Psychiaters Viktor Frankl zum Thema Kollektivschuld:

es gibt nur zwei Rassen von Menschen, die Anständigen und die Unanständigen.

Frankl war Jude und hat Theresienstadt und Auschwitz überlebt. Seine restliche Familie wurde ermordet. Vater, Mutter, Bruder, Frau.

Rabe wirft ihren Lehrer*innen vor, dass diese keine vorwurfsvollen Allaussagen über die Vorfahren ihrer Schüler*innen gemacht hätten:

Diese ominösen deutschen Soldaten. Kein Lehrer sagte: Eure Großväter und Urgroßväter waren die deutschen Soldaten, die in Osteuropa und der Sowjetunion alles abgeschlachtet haben, was sich bewegte, die geraubt und vergewaltigt und ganze Dörfer angezündet haben.

S. 87

Vielleicht lag das daran, dass das zu platt und im Einzelfall auch nicht richtig gewesen wäre? Wenn wäre die Aussage ja wohl auch „Unsere Großväter und Urgroßväter“ gewesen. Und folgt es nicht automatisch, wenn man über die Verbrechen dieser Generation aufklärt, dass die Großeltern und Urgroßeltern von vielen, vielen Deutschen Täter*innen waren? Muss man diesen Gedanken nicht selbst denken?

Mein einer Opa war übrigens kriegswichtig (Ingenieur bei Körting in Leipzig) und deshalb nicht im Krieg und mein anderer war zwar bei der Wehrmacht aber als Koch.

Beide haben somit zwar irgendetwas zum Krieg beigetragen, aber der Vorwurf, den Rabes Lehrer*innen ihnen hätte machen sollen, hätte auf sie wohl nicht zugetroffen.

Mein Opa war in der SPD, nicht in der NSDAP. Die SPD war ab dem 22. Juni 1933 als „volks- und staatsfeindliche Organisation“ verboten. Der Bruder meines Großvaters war bis zum Verbot am 28. Februar 1933 in der SAJ (Sozialistische Arbeiter-Jungend). Er hat ein Jahr und neun Monate im KZ Lichtenburg gesessen, weil er Flugblätter für eine Einheitsfront aus KPD und SPD verteilt hat.

Der Großvater meiner Frau hat einem Juden ein Bahn-Ticket nach Wladiwostok gekauft, als Juden das schon längst nicht mehr konnten. Er hat ihm zur Flucht verholfen. Mit Hilfe eines israelischen Kollegen habe ich seinen Neffen in Israel ausfindig gemacht und mein Schwager hat ihn dann dort besucht. Der Großvater war Leiter des Arbeitsamtes in Insterburg. Er saß in der Nazizeit mehrfach im Gefängnis und stand mehrfach vor Gericht. Einmal hat ein Kind eines Menschen aus seiner Freundesgruppe sie verraten: Sie hatten Radio London gehört. Er konnte sich vor Gericht darauf berufen, dass die Aussage eines Kindes nicht zählen würde. Andere aus dem Freundeskreis kannten sich nicht aus und wurden verurteilt. Er wurde oft von Menschen gewarnt, denen er früher Arbeit verschafft hatte. Beim dritten Mal Schutzhaft half ihm der Polizeidirektor: Die anderen Angeklagten wurden ins KZ Dachau abtransportiert, der Polizeipräsident hielt den Großvater zurück mit der Behauptung, es habe keinen Platz mehr in den Transporten nach Dachau gegeben.

Ein Angehöriger der Familie meiner Frau hat sich im Krieg geweigert, norwegische Zivilist*innen (Partisanen) zu erschießen und wurde selbst erschossen. Ein Cousin meines Vaters ist in Norwegen mit einer Norwegerin desertiert und wurde erschossen.

Der Cousin scheint seine Waffe mitgenommen zu haben. Also: einmal Verweigerung des Schießens aus Menschlichkeit, einmal Fahnenflucht aus Liebe. „Todesanzeigen oder Nachrufe in Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen sind verboten.“

Sind wir schuldig? Als Menschen mit deutschem Blut? Was ist das für ein rassistischer Unsinn! Sollten wir uns nicht alle daran messen, was wir jetzt tun? Wie wir die Taten anderer einordnen? An unserer Menschlichkeit? Am 4.11.1989 gab es eine große Demonstration am Alexanderplatz. Die erste freie Demonstration in der DDR. Ich lief im Antifa-Block mit. Die Stasi hat Bilder von diesem Block gemacht (siehe Wagner, 2018, Vertuschte Gefahr: Die Stasi & Neonazis).

Bin ich schuldig? Muss ich mich schämen? Ich habe nichts getan! Ich war sieben Mal in Buchenwald (siehe Weimartage der FDJ) und auch in Sachsenhausen, in Auschwitz. Ich habe mich intensiv mit der deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt, aber ich konnte die 1000 Jahre zwischen 1933 und 1945 an keiner Stelle beeinflussen. Denn ich war da noch nicht gebohren. Für meine Eltern kann ich nichts, aber für meine Kinder. Ich würde mich schämen, wenn sie in die AfD eintreten würden und/oder die Vernichtung von Menschen planen würden.

Scham

Anne Rabe wird zum Opfer ihrer Vorstellungen von Kollektivschuld. Wie ich oben geschrieben habe: Sippenhaft ist die fiese kleine Schwester von Kollektivschuld. Das schreibt Rabe selbst:

Meine Eltern hatten studieren können und hatten es deshalb auch nach dem Systemwechsel leichter. Wir waren privilegiert und retteten einen Teil dieser Privilegien mit in die neue Zeit. Mutter und Vater würden sich auf dem Arbeitsmarkt etablieren können. Nicht ohne Probleme, nicht ohne Arbeitslosigkeit, nicht ohne Umschulungen und die berühmten Brüche in den Erwerbsbiografien, aber sie hatten bessere Startchancen als die meisten derjenigen, die das System zum Einsturz gebracht haben. Bessere Chancen als diejenigen, denen auch ich meine Freiheit zu verdanken habe. Ich schäme mich dafür. Immer noch.

S. 155

Jedes Mal, wenn ich von Hohenschönhausen, Torgau oder anderen Dunkelorten der DDR hörte, wurde ich von einer Schamwelle fortgeschwemmt, aus der ich mich nur langsam herauskämpfen konnte, indem ich sorgsam alles studierte.

S. 99

Aber wieso schämt sich Rabe für ihre Eltern? Sie kann nichts für ihre Eltern. Sie hat sich sogar von ihnen losgesagt. Damit ist dokumentiert, dass sie deren Haltung und ihre Gewalttätigkeit ablehnt. Rabe sollte sich nicht für ihre Eltern schämen. Aber sie könnte sich zum Beispiel für die inhaltlichen Fehler in ihrem Buch schämen. Für ihre Uninformiertheit. Für ihre nicht erfolgte Recherche zu Themen, über die sie geschrieben hat. Für den Schaden, den sie damit angerichtet hat. All ihre Fehler sind in Keine Gewalt! Zu Möglichkeiten und Glück und dem Buch von Anne Rabe und auch in diesem Blog-Beitrag dokumentiert. Oder für ihre Naivität bzw. Durchtriebenheit, auf die ich weiter unten zu sprechen komme.

Reden

Anne Rabe mahnt in ihrem Buch an, dass wir doch miteinander reden sollten. Dass wir Ossis unsere dunkle Vergangenheit aufarbeiten sollten. Aber sie selbst hat nicht geredet. Das Versagen liegt auch bei ihr. Hier einige Passagen aus dem Buch:

Ich bin einfach wütend. Auch auf Adas Eltern.

Auch sie haben uns im Stich und mit der ganzen Geschichte alleingelassen. Adas Vater hat über die roten Socken gesprochen, über sein Radar, das da anging bei meinen Eltern und anderen. Sein Hass, seine Wut, sie sind berechtigt gewesen. Aber statt sich mit denen auseinanderzusetzen, die dafür die Verantwortung trugen, statt mit ihnen die Dinge zu klären, hat er am Küchentisch seine Reden geschwungen und eben mich spüren lassen, wie wenig er mich leiden konnte.

S. 155–156

Adas Eltern waren Systemgegner*innen. Sie durften nicht studieren und haben unter der DDR gelitten. Unter Menschen wie Rabes Eltern. Und jetzt verlangt sie, dass die, die all das erlitten haben, zu denen gehen, die sich schuldig gemacht haben, und sich mal aussprechen?

Das zeigt ganz klar, dass sie das alles nicht verstanden hat. Sie hat nicht verstanden, was Bausoldat-Sein bedeutet hat. Man hatte sich komplett aus der restlichen Gesellschaft ausgeklinkt. Man konnte höchstens noch Theologie studieren. Ich war an einer Spezialschule mathematischer Richtung. Es gab dort einen Jungen, der nahm an internationalen Matheolympiaden teil. Er war genial. Er hat sich schon in der Schule geweigert, an dem zweiwöchigen GST-Lager, in dem wir auch mit automatischen Waffen geschossen haben, teilzunehmen. Die paramilitärische Ausbildung in der Schule war Pflicht. Der Schüler ist dann Schäfer geworden.

Ada hat mir erzählt, dass er in der DDR den Wehrdienst an der Waffe verweigert hat, was nur ging, wenn man sich den »Bausoldaten« zuteilen ließ. Das hatte Konsequenzen. Miese Schikanen während und nach der Dienstzeit – ein sehr bewusst gewähltes Außenseitertum, einer Gesellschaft zum Trotz, die einem keine Wahl lassen wollte. Der Preis, den Adas Vater für seine moralische Integrität hatte zahlen müssen, war hoch. Sein ganzes Leben würde davon bestimmt sein. Auf ein Studium brauchte er nicht mehr zu hoffen und überall, wo es sich anzustellen galt, hatte er sich ganz hinten einzureihen. Das hatte ihn dennoch nicht davon abgehalten, für seine Überzeugungen einzustehen.

S. 154

Jeder Kontakt mit dem System und dessen Kindern war potentiell gefährlich und in jedem Fall anstrengend. Als Bausoldat war man als Systemgegner aktenkundig geworden. Vielleicht wurde man bespitzelt. Rund um die Uhr. Arbeitskollegen meldeten Auffälligkeiten. Und sie verlangt jetzt von den Oppositionellen, dass sie mit ihren Eltern sprechen? Zwar nach der Wende, aber ???

Völlig unklar.

So wie Geipel und Kahane es nicht verstehen können, dass sie als rote Socken abgelehnt wurden, hat Rabe nicht verstanden, wie die DDR war und was man da nach der Wende gemacht hat und was nicht. Wir waren froh, dass wir Krenz & friends los waren. Mit denen wollte man nicht mehr reden. Ganz davon abgesehen, dass nach der Wende alle im Überlebenskampf waren, was Rabe ja auch selbst schreibt.

Wie kann Rabe eine Blutschuld für das gesamte deutsche Volk und alle Nachfahren fordern, für sich selbst aber verlangen, dass ihre Gegenüber ihr unvoreingenommen begegnen? Müsste diese Blutschuld nicht auch für sie gelten? Und für Anetta Kahane, deren Vater das Neue Deutschland, Zentralorgan der SED, geleitet hat? Und für Ines Geipel, deren Vater IM war und laut ihrem Wikipedia-Eintrag für „das Ausspähen von Objekten und die Vorbereitung von Sabotage auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland“ zuständig (Hartwich & Mascher, 2007)? Ist Unfug, oder? Anetta Kahane war übrigens selbst IM, nicht ihre Eltern. Sie hat ihre jüdischen Kumpels verpfiffen.

Ja, Adas Vater hätte sie nicht ablehnen sollen, so wie es auch von ihrer Lehrerin unprofessionell war, sie aufgrund ihrer Herkunft auszuschließen. Gerade in der Grundschule, wo ein betroffenes Kind das wahrscheinlich nicht verstehen kann. Aber als erwachsene Frau, und das ist die Ich-Erzählerin ja, sollte sie die Situation damals so weit einschätzen können, dass sie die Handlungen der Akteur*innen versteht. Aber das kann sie nicht, denn sie hat nicht mit ihnen gesprochen (ja, ja, das ist nur ein Roman, aber solche Romane würde man dann halte eben nicht schreiben, hätte man mit Menschen gesprochen):

Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich das Gespräch mit Adas Eltern plötzlich scheue. Ich will keine Absolution von ihnen, keine späte Verbrüderung mit denjenigen, die auf meine Eltern und ihr ganzes System zu Recht wütend waren. Ich wollte mich auch nicht als diejenige produzieren, die nun ihre Hausaufgaben gemacht und im Gegensatz zu den ewig Gestrigen verstanden hatte, aus was für einem Land sie kam.

S. 155

Hätte sie mit ihnen gesprochen, wüsste sie, dass Christ*innen in der DDR dazu genötigt wurden, vor der ganzen Klasse aufzustehen. „Wer von Euch glaubt an Gott? Du, Sabine? Dann steh mal bitte auf. Wer noch?“

Rabe schreibt:

Die Angehörigen der Opfer erfuhren nichts über den Verbleib ihrer Kinder, Väter, Mütter, Tanten, Onkel, Nachbarn und Freunde. Das Schweigen darüber war so total, dass heute kaum noch jemand um die Verbrechen der Anfangszeit der DDR weiß, obwohl es nahezu keine Familie geben kann, die davon unberührt blieb.

S. 265

Ich habe es immer geahnt: Ich bin einzigartig! Ich bin der einzige Ossi, der irgendwie wusste, dass in den 50ern Menschen abgeholt wurden. Dass es Menschen gab, die Angst hatten, wenn Autotüren klappten, weil sie dachten, jetzt würden sie geholt.

Sorry, Frau Rabe. „Auf der Suche nach Gatt“ wurde in der Schule behandelt. Da wurde uns natürlich erklärt, dass das am 17. Juni die Konterrevolution war. Aber man konnte seine Eltern fragen, was da war, was sie gemacht haben.

Der andere Teil meiner Familie kommt aus Frankfurt/Oder, einer Bezirkshauptstadt, der achzehntgrößten Stadt in der DDR, von der Sie schreiben: „Irgendwas Kleines in Brandenburg“. Die Mutter hat in der Bahnhofsmission gearbeitet. Der Vater war in den letzten Kriegstagen gefallen, als er sich vom Volkssturm abgesetzt hatte und von einer irrlichternden Granate erwischt wurde. Alleinstehende Frau mit fünf Kindern. Sie wurde eingesperrt. Das wissen wir, das weiß die ganze Familie, das weiß deren Umfeld. Christ*innen in der DDR wissen das. Sie haben halt nicht mit Ihnen drüber gesprochen und hätten das zu DDR-Zeiten auch nicht getan. Weil sie aus einer Funktionärsfamilie kommen. Mein Gott!

Sie fordern eine Aufarbeitung der SED-Zeit und Rezensenten greifen das begeistert auf: Ja, die Ossis sollen mal ihren Dreck im Keller aufarbeiten, so wie wir es ja getan haben 1968.

War Ihre Familie in das SED-Regime verwickelt? Gab es in Ihrer Familie Mitarbeiter der Staatssicherheit? Würden Sie sagen, dass Ihre Familie zu DDR-Zeiten eher Täter oder Opfer waren? Gehörten Sie zu den Mitläufern? Hat Ihre Familie vom SED-Regime profitiert? Gibt es in Ihrer Familie Mitglieder, die auf Grund ihres Glaubens oder ihrer politischen Überzeugung verfolgt wurden? Hat Ihre Familie aktiven Widerstand gegen das SED-Regime geleistet? Ist es wichtig, dass kommende Generationen in der Schule über das Unrecht, das in der ehemaligen DDR begangen wurde, aufgeklärt werden?

Diese Fragen werden nicht gestellt. Man befragt uns nicht dazu und misst daran auch nicht den Grad unseres politischen Bewusstseins oder den Zustand der Republik.

S. 73

Sorry, Frau Rabe, da haben Sie wohl einen Ditsch von ihrem Elternhaus mitbekommen. Wer ist denn „man“? Wer soll denn was fragen? Der Staat uns? Sollten wir das nicht selbst tun? Und ja, 1) hat der Staat uns befragt bzw. unsere Daten abgefragt und 2) haben wir miteinander geredet. Das passierte in den 90ern ziemlich intensiv. Nur haben Sie davon nichts mitbekommen, weil Sie da noch zu klein waren. Das kann man Ihnen nicht vorwerfen, was man Ihnen vorwerfen kann, ist, dass Sie selbst nicht reden wollten (siehe oben) und dass Sie auch nicht recherchiert haben. Über „Wir müssen alle mal reden und wir brauchen ein 68 für den Osten“ habe ich auch in Gewalterfahrungen und 1968 für den Osten noch ausführlicher besprochen.

Berlinerisch

Auf S. 210 schreibt Anne Rabe zum Berlinischen:

Zwar ist es in der intellektuellen Landschaft Ostberlins ganz schick gewesen, den Jargon der Arbeiter zu imitieren

S. 210

Anne Rabe hat an der FU-Berlin ab 2005 Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. Als ich dort 2007 anfing, war sie wahrscheinlich schon weg. An der FU lehrte damals noch Prof. Norbert Dittmar, der zum Berlinischen geforscht hat. Aber eigentlich braucht es keine sprachwissenschaftliche Ausbildung, um zu wissen, dass das Berlinern in Berlin und Brandenburg in allen Bevölkerungsschichten üblich war. Ich konnte berlinern, schon bevor ich mit Arbeitern in Kontakt gekommen bin. Meine Eltern sind aus Jena und Wittenberg. Von denen habe ich es nicht gelernt. Das kam ganz normal über den Kindergarten und die Schule. So hat man gesprochen. Ein Kollege, der in den 90ern an der HU studiert hat, hat Vorlesungen in der Literaturwissenschaft gehört, in denen der Dozent bestens berlinert hat. Wir alle haben berlinert. Viele sind zweisprachig und können Standardsprache und Dialekt sprechen. Im Westen hat man den Schüler*innen das Berlinern ausgetrieben, so wie man in Bayern den Kindern das Bayrische abgewöhnt hat. Ich habe genau einen Freund aus Westberlin, der berlinert. Sonst sprechen alle West-Berliner hochdeutsch.

Ein möglicher Grund dafür, dass die Schulen nicht versucht haben, uns die Dialekte abzuerziehen, könnte natürlich sein, dass auch Funktionäre Dialekt sprachen, aber das ist etwas Anderes als das, was Anne Rabe geschrieben hat.

Jugendweihe – unser erster subversiver Akt

Zur Jugendweihe schreibt Rabe:

Das zweite Bekenntnis legte das Kind dann selbst ab. In der achten Klasse, also mit 14 Jahren, sollte das sozialistische Kind qua Jugendweihe in die Welt der Erwachsenen aufgenommen werden und musste dafür lauthals geloben, sich „mit ganzer Kraft für die große und edle Sache des Sozialismus einzusetzen“.

S. 114–115

Ja, die Jugendweihe war lustig! Und es war ganz praktisch, dass wir alle berlinerten (siehe vorigen Abschnitt). Wir sollten alle dieses blöde Gelöbnis sprechen bzw. dann immer jeweils nach einem Stück Text sagen: „Ja, das geloben wir!“

Was wir stattdessen sagten, war: „Ja, das globen wir.“, was übersetzt ins Standarddeutsche „Ja, das glauben wir.“ heißt. Wir hatten alle Spaß. Für viele war das ihr erster subversiver Akt. Hat keiner gemerkt.

Funktionärssprache

Ich hatte oben schon das Zitat zum Reden mit Oppositionellen. Darin war folgender Satz enthalten:

Ich wollte mich auch nicht als diejenige produzieren, die nun ihre Hausaufgaben gemacht und im Gegensatz zu den ewig Gestrigen verstanden hatte, aus was für einem Land sie kam.

S. 155

Ewig Gestrige ist für mich Funktionärssprache. Diese Floskel kam überall vor: im Geschichtsunterricht, im Staatsbürgerkundeunterricht, im FDJ-Studienjahr. Es ging um Revanchisten und Reaktionäre. Nun also Ossis. Hm. Vielleicht kommt diese Phrase auch im Westen vor. Ich hätte sie aber nicht in solch einem Roman verwendet.

Ein Scherz, oder?

Rabe schreibt als Ich-Erzählerin:

Hans ist das Licht des Laptops zu hell im Bett. Er stöhnt und will schlafen. Um sechs klingelt sein Wecker. Als du den Computer zuklappst, ist es nicht weniger hell. Der Mond scheint dich an. Du stehst auf und ziehst ins Wohnzimmer und schreibst: „Voller Mond, du dumme Sau/zieh dich zurück in deinen Verhau.“ Es geht doch. Geht doch noch.

Das ist ein Scherz, oder? Ich bin in der Lage Humor zu erkennen. Ist das der einzige fiktionale Teil im Roman? Oder doch mehr? Oder alles? Oder ist alles ernst?

Spinnen und Bananen

Anne Rabe bzw. ihre Ich-Erzählerin hatte es schwer. Ihre Kindheit war entbehrungsreich und hart. Sie musste auf ein Außenklo gehen, auf dem es Spinnen gab. Und grüne Bananen essen.

Liebe Frau Rabe, ich hab da ein paar Tipps für Sie: Wenn man nicht möchte, dass es an einem Ort Spinnen gibt, kann man sich ein Glas und Papier nehmen. Das Glas stülpt man über die Spinne. Das Papier schiebt man unter das Glas und dann kann man die Spinne zurück in die Natur befördern. Ich weiß, Ihre Kindheit war schwer, aber es gab hoffentlich Papier (zu meiner Zeit war das Papier knapp). Mindestens Klopapier wird es wohl gegeben haben und das sogar an dem Ort, wo sie es hätten benutzen können. Wenn es bei Ihnen kein Glas gab, gab es vielleicht diese Punkte-Becher:

Man hatte mit solch einem Becher leider keinen Sichtkontakt zur Spinne mehr, aber hey, Not macht erfinderisch. Wir Ossis haben eigentlich immer noch alles hinbekommen.

Und mit den grünen Bananen, das kann ich voll nachvollziehen. Die sind dann so klebrig. Aber auch da gibt es einen Trick: Man lässt die Bananen etwas liegen. Dann sind sie reif. Sie schreiben ja selbst, dass Sie schon einmal braune Bananen gesehen hätten.

Die Bananen, die ich nicht mochte, weil wir sie gegessen haben, wenn sie noch grün waren. Ich dachte lange, sie wären schlecht, sobald sie ein paar braune Stellen hatten.

S. 18

Dann müssten Ihnen doch eigentlich auch Bananen in mittlerer Reife untergekommen sein. Hätten Sie systematisch getestet, hätten Sie herausfinden können, dass man Bananen weder grün noch braun essen muss.

Übrigens: Bei uns damals war es so, dass wir überhaupt keine Bananen hatten. Auch keine grünen. Also, wir schon, denn wir lebten in Berlin und Berlin wurde immer besser versorgt als der Rest der DDR. Das hing damit zusammen, dass die Wessis nicht merken sollten, dass es bestimmte Dinge in der DDR nicht gab, wenn sie mal kurz ihr Mädchen aus Ostberlin besuchten. Also wir hatten welche, aber Ihre Eltern in Wismar nicht.

Bzw. sie hatten sehr selten welche. Ich erinnere mich an Bananen bei einer Kur in Ahlbeck. Die waren noch grün!!! In Berlin gab es aber auch nicht immer Bananen. Eigentlich gab es Südfrüchte immer so um die Weihnachtszeit, weshalb Obstsalat noch heute für mich mit Weihnachten verbunden ist.

Dass es die Südfrüchte nur zu Weihnachten gab, lag daran, dass Erich Honecker erst zum Jahresende genügend DDR-Oppositionelle in den Westen verkauft hatte, so dass dann die Bananen und Apfelsinen gekauft werden konnten. (Das war Sarkasmus.)

Übrigens: Die Szene mit der Badewanne. Ist das nicht genauso wie das mit den grünen Bananen? Stines Mutter, die Mutter der Ich-Erzählerin, war in der Küche, ihr Vater im Wohnzimmer. Sie stand in dem sehr heißen Wasser. Warum hat sie nicht einfach kaltes Wasser nachgefüllt? Warum hat sie sich und ihren kleinen Bruder in das heiße Wasser gestellt? Ich weiß, sie war noch klein und es war eine Stresssituation. Aber wenn das immer wieder passiert ist, hätte sie ja mal drüber nachdenken können. Oder war es vielleicht doch nicht so? Oder kann man das in diesem Alter noch nicht? Sie muss ja mindestens vier gewesen sein.

Mangelnde Eigenverantwortung und die Fahrt in den Abgrund

Ein ähnlicher Fall liegt bei der Schlittenszene vor, auf die mich mein Klassenkamerad Peer in seiner Diskussion von Anne Rabes Buch auf Mastodon hingewiesen hat:

Wenn ich mich an Tim erinnere, spüre ich ihn hinter mir auf dem Schlitten sitzen. Damals in Tschechien, im Riesengebirge. Er klammert sich an mich, und wir fahren im Affenzahn einen Berg hinunter. Er vertraut mir, vertraut darauf, dass ich die Kurve noch kriege vor dem Abhang. Ich brülle: „Lenken, Timmi, du musst den Fuß raushalten!“ Aber Tim, der jünger ist als ich, vielleicht sechs oder sieben, weiß nicht, was ich meine, und so greife ich mit meinem rechten Arm hinter mich und rufe: „Spring!“ Der Schlitten saust ohne uns den Abhang hinunter.

S. 11

Die Frage ist: Wieso hat die Ich-Erzählerin nicht selbst die Füße rausgestellt? Ist Stine so? Ist Anne Rabe so? Warum greift sie nicht ein? Wenn so viel Zeit ist, dem zwei Jahre jüngeren Bruder Anweisungen zu geben, warum bremst SIE dann nicht? Ist das der bei Ossis immer wieder klischeehaft beschworene Mangel an Eigenverantwortung (siehe auch Leserbrief zum meinem Artikel in der Berliner Zeitung)? Oder nur ein schiefes Bild im Roman? Schlechte Literatur?

Schlagersüßtafel

Zum Thema Schlagersüßtafel schreibt Anne Rabe:

Darüber, wie die Revolution 89/90 auch durch die kleine Stadt gefegt war, schwieg sich meine Familie aus. Die DDR war dennoch oder gerade deshalb seltsam präsent. Ein verlorener Sehnsuchtsort. Ein Ort, an dem alles gut war und »wisst ihr noch, die Schlagersüßtafel?«. Diese Schokolade kam in fast allen Erzählungen der Eltern vor. Auch wenn sie sich ganz gut eingelebt hatten im schlechteren Deutschland, schien die Tatsache, dass es die Schlagersüßtafel nicht mehr zu kaufen gab, von größerer Bedeutung zu sein als das Haus, das sie nun bauten, die Urlaube, in die wir fuhren, und der Tenniskurs, den sie absolvierten. Irgendwann kamen sie zurück – die Ostprodukte. Sie füllten ganze Messehallen und auch die Regale in unserem Supermarkt. Plötzlich gab es wieder Bambina, Nudossi, Puffreis und Filinchen. Das erste Stück Schlagersüßtafel aber war eine Enttäuschung. So hatte sie also geschmeckt, diese DDR? Nach nichts, noch nicht einmal nach Kakaopulver. Vermutlich war das gar keine Schokolade.

S. 256

Schlagersüßtafel wird in Wikipedia als Genussmittel gelistet. Aber ich muss Anne Rabe Recht geben: Schlagersüßtafel war ungenießbar. Ich habe in Schlagersüßtafel und Klassenkeile bereits darüber geschrieben: Wir hatten sie gekauft, weil wir dachten, es wären Bilder von Schlagersänger*innen drin. Da sie zum Essen nicht taugte, benutzten wir sie, um Bauarbeiter zu bewerfen. Wie es dann weiterging, müsst Ihr in dem anderen Blog-Post lesen.

Wikipedia kann man auch die Zutaten entnehmen. Ein bisschen Kakao war drin, aber nur 7%. Übrigens lustig: Beim Lesen der Zutaten musste ich an die Mutter des Ich-Erzählers von Stern 111 denken. Sie war Lebensmitteltechnikerin und ihre Aufgabe war es, Ersatzlebensmittel aus in der DDR verfügbaren Rohstoffen zu kreieren. Vielleicht war sie ja an der Kreation der Schlagersüßtafel beteiligt. Stern 111 ist übrigens ein sehr gelungener Nachwenderoman. Wer wissen will, wie es vor der Wende war, sollte Der Turm und Krokodil im Nacken lesen.

Plagiat? Nee! Oder doch?

In einem Beitrag in der Neuen Züricher Zeitung schreibt Peer Teuwsen, dass Anne Rabes Roman auf den Schultern von Ines Geipel stehen würde. Es werden drei Stellen angeführt. In einer fahren Kinder Schlitten, in der zweiten trägt ein Vater seinen Sohn auf den Schultern und in der dritten sprechen Kinder über das Sternbild großer Wagen. Plagiat ist mein drittes Hobby. Ich bin selbst plagiert worden und habe ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Ich war in einer Plagiatskommission, die sich mit einer plagierten Dissertation auseindergesetzt hat. Ich habe dieses Jahr ein Plagiat in einer BA-Arbeit gefunden und ein 80seitiges Gutachten über ein Buch und das restliche Werk eines systematisch plagierenden Autors verfasst. Der Vorwurf des Plagiats gegen Rabe ist lächerlich. (Nachtrag 29.06.2024: Aber siehe unten.) Die Textstellen, die Teuwsen anführt, sind komplett verschieden, ja, sie haben inhaltlich außer den oben genannten Themen selbst nichts miteinander zu tun.

Die Antwort des Verlags ist interessant:

„Die Ähnlichkeiten sind aus unserer Sicht zufällig und allenfalls dadurch bedingt, dass die Bücher der beiden Autorinnen thematisch so nahe beieinander liegen. Die Autorinnen haben einen ähnlichen Blick auf die DDR und es gibt biografische Parallelen (so haben beide Autorinnen jüngere Brüder und kommen aus einem systemnahen Milieu)“, schreibt Rabes Verlag.

Peer Teuwsen. 2023. Verheimlichte Nähe. NZZ.

Die Brüder sind vielleicht relevant, DDR ist komplett irrelevant und Systemnähe auch. Schlitten, Brüder und den Großen Wagen gibt es auch im Westen. Jedenfalls kann man Teuwsens Artikel entnehmen, dass Geipel und Rabe befreundet waren: „Die Ältere fand es wunderbar, dass eine jüngere Autorin sich ihrer Themen annimmt und ihnen eine neue Stimme verleiht.“

Also kein Plagiat, aber der Einfluss von Ines Geipel ist wahrscheinlich für das gesamte Ideengeflecht relevant: Funktionärskinder kritisieren den Osten. Wie ich in meinem Blogpost Der Ossi und der Holocaust gezeigt habe, lügt Ines Geipel. Es geht Ihr und Anetta Kahane, ebenfalls Funktionärskind, nicht um eine Aufarbeitung von Unrecht. Sie stellen Dinge wahrscheinlich bewusst falsch dar. Wie ich damals schon sagte: Entweder sie lügen bewusst oder sie sind unwissend. Beides wäre schlecht, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt. Und das ist auch für Anne Rabe so, wie ich in Keine Gewalt! Zu Möglichkeiten und Glück und dem Buch von Anne Rabe und auch hier gezeigt habe: Entweder sie lügt bewusst oder sie ist unwissend. Wahrscheinlich das Letztere. Schade nur, dass sie damit solch einen Schaden anrichtet.

Nachtrag vom 29.06.2024: In „Ines Geipel lügt“ habe ich eine Dokumentation des MDRs zu Ines Geipels Behauptungen zu ihrer Vergangenheit als Leistungssportlerin besprochen und auch wie sie gegen Gegner*innen vorgeht. Es sieht also so aus, als hätte sie allgemein Probleme mit der Wahrheit und ihre Behauptungen in Bezug auf den Umgang mit dem Holocaust gehen nicht auf Unwissenheit zurück. Ich habe jetzt ihr Buch Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass gelesen und habe dort erfahren, dass sie das Buch Nackt unter Wölfen kannte und auch in Buchenwald war.

Zum Thema Plagiat kann man folgendes festhalten: Das Buch von Anne Rabe ist von der Struktur genau parallel zu Ines Geipels Buch aufgebaut. Es gibt kurze Kapitel mit Impressionen aus dem Privatleben und dann längere essayistische Abschnitte mit politischer Analyse. Die Themen sind sehr ähnlich. Insgesamt gibt es einen entscheidenden Unterschied: Bei Ines Geipel gibt es ein relativ langes Quellenverzeichnis mit 79 Einträgen, überwiegend Fachaufsätzen zur DDR; das Quellenverzeichnis von Anne Rabe enthält 14 Einträge, von denen die meisten Gedichtsammlungen, Romane oder Filme sind, aus denen sie ihren Kapiteln Auszüge vorangestellt hat: Bachmann, Brasch, Brecht, Inge Müller, Einar Schleef, Wera Küchenmeister. Dazu ein Gesetz und ein allgemeiner Verweis auf das Stasi-Unterlagen-Archiv. Die Qualität der Bücher insgesamt spiegelt sich an den Quellenverzeichnissen: Professorin mit Studium der Germanistik auf der einen Seite und Person mit abgebrochenen Germanistikstudium auf der anderen Seite. Rabes Ausrede, sie habe ja kein Sachbuch geschrieben, ist lahm. Sie hat bzw. wollte genau so ein Buch schreiben wie Geipel. Sie hätte ein Quellenverzeichnis gebraucht und in diesem hätte Geipel zitiert werden müssen. Und Teuwsen ist zuzustimmen: Ines Geipel hätte in den Danksagungen als Ideengeberin genannt werden müssen. Interessanterweise gibt es bei Geipel eine Behauptung, die Rabe von dort übernommen zu haben scheint. Solche Übernahmen fallen auf, wenn das Übernommene falsch ist. Geipel schreibt:

26. April 2002. Der erste Schulamoklauf in Deutschland, die öffentlichen Morde eines Gymnasiasten, das Unvorstellbare schlechthin.

Ines Geipel, 2019: Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass, Stuttgart: Klett-Cotta. S.110 des E‑Books.

Dieselbe Behauptung findet sich bei Anne Rabe und wie ich im Beitrag zu den Amokläufen gezeigt habe, ist die Behauptung falsch: Der erste Amoklauf war 1871 in Saarbrücken und dann gab es noch viele weitere. Mit Schusswaffen und Flammenwerfern usw. Zum Beispiel 1964 in Köln, 1983 in Eppstein, Hessen.

Also: Ja, es gibt auch hier ein Problem bei Anne Rabe.

Antisemitismus und Nationalismus

Auf S. 271 kommt mal eben so eine Aussage zu Antisemitismus und Nationalismus:

Auch waren Antisemitismus und Nationalismus wichtige Bestandteile der sowjetischen und realsozialistischen Ideologie.

S. 271

Wo hat sie das nur her? Quellen? Na, vielleicht von Geipel. Dass Anetta Kahane und Ines Geipel gelogen haben (oder extrem unwissend sind), wenn sie behaupten, der Holocaust sei im Osten nicht vorgekommen, habe ich schon in Der Ossi und der Holocaust besprochen. Zum (fast) nicht vorhandenen Antisemitismus in der DDR hat die Jüdin Daniela Dahn viel geschrieben. Manches ist auch im Holocaust-Post erwähnt. Andere Sachen bespreche ich im Post über die Ausstellung über jüdisches Leben in der DDR, die vom jüdischen Museum organisiert wurde.

Ich habe diverse Interviews mit Anne Rabe gelesen und in einem Interview von Cornelia Geißler von der Berliner Zeitung steht:

Auch der Historiker Patrice G. Poutrus, der eher Oschmanns Generation angehört, hat beobachtet, dass Rechte und Rechtsextreme im Osten auf ein festes nationalistisches Weltbild trafen.

Geißler, Cornelia. 2023. Anne Rabe: „Es reicht nicht, die DDR immer nur vom Ende her zu erzählen“. Berliner Zeitung.

Ich bin ja immer bereit, Neues zu lernen und dachte mir: „Gut, mal gucken, was der Historiker Poutrus herausgefunden hat.“ Als erstes: Kurzer Chek: Er ist aus dem Osten. Also gut, mal gucken. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich einen Aufsatz von ihm gefunden, den er gemeinsam mit Jan C. Behrends und Dennis Kuck verfasst hat: Historische Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in den neuen Bundesländern. Ich hatte erst viele Punkte, die in diesem Artikel diskutiert werden, hier besprochen, aber dadurch wurde der Post hier zu lang und zu unübersichtlich. Deshalb habe ich die Diskussion in den Post „Historische Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in den neuen Bundesländern“: Kommentare zu einem Aufsatz von Patrice G. Poutrus, Jan C. Behrends und Dennis Kuck ausgelagert.

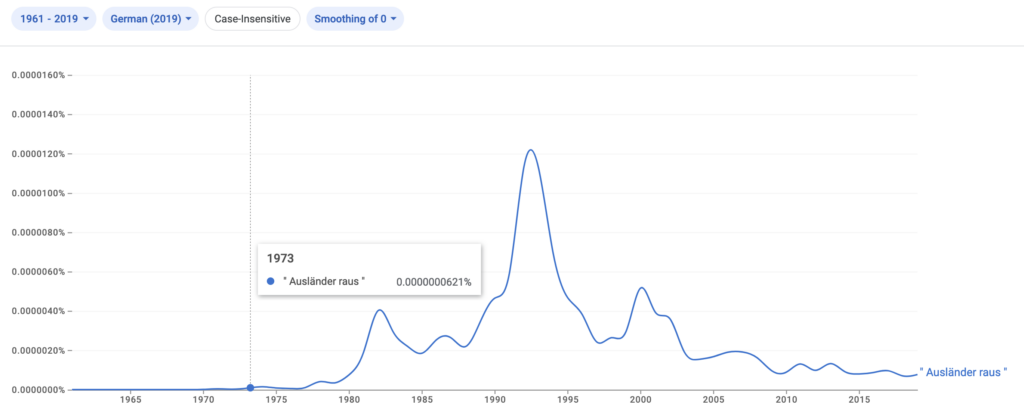

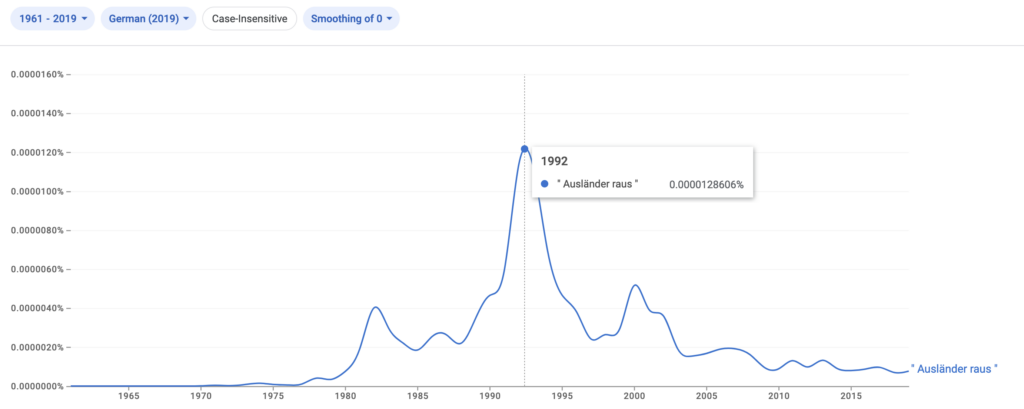

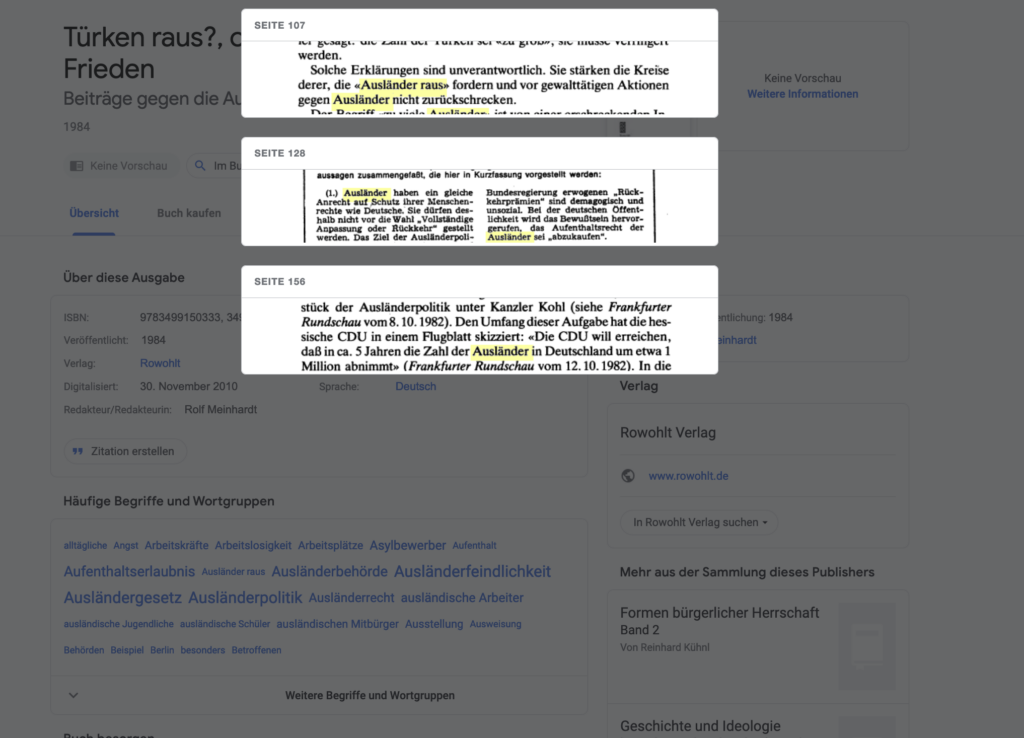

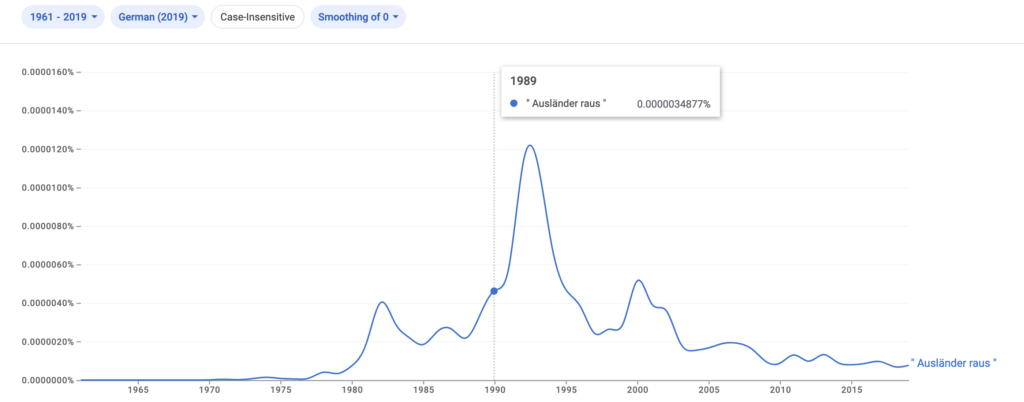

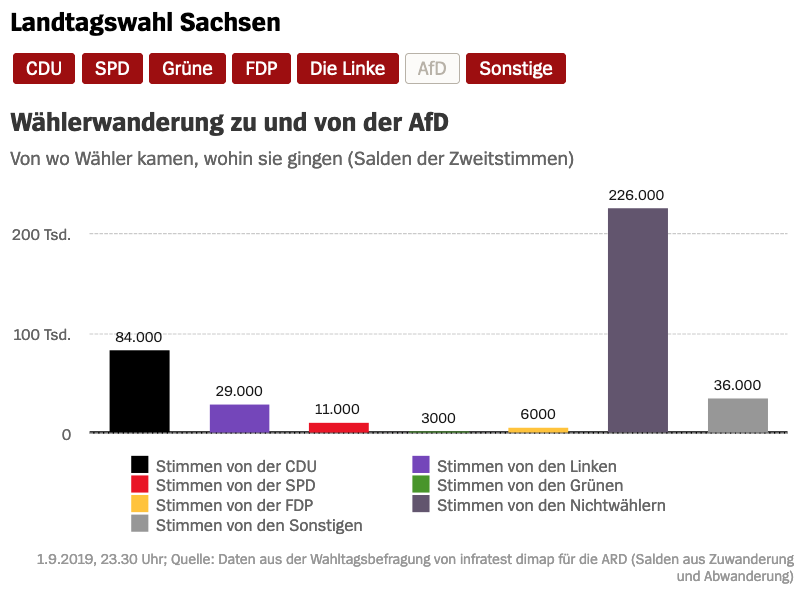

Einen meiner Meinung nach entscheidenden Bestandteil des Nationalismus erwähnen die Autoren nur im Vorübergehen im Nachwort: den nationalen Taumel in der Wiedervereinigung. Dieser war vom Westen gewollt und gefördert. Die Ost-Linken haben das damals gesehen und sich davor gefürchtet. Mein Freund XY hat mir die beiden folgenden Grafiken geschenkt.

1989

Deutschtümelei! Nationalismus! Das kam von der Bundesregierung. Nicht in Berlin. In Berlin wurde Kohl ausgebuht.

In Sachsen wurde er mit offenen Armen empfangen. Er hat den Ossis blühende Landschaften versprochen. Von Oskar Lafontaine, dessen Herz links schlug, und der damals Kanzlerkandidat der Partei war, in der auch Anne Rabe Mitglied ist, wollte niemand etwas Wissen. Er hat die Wahrheit gesagt. Aber „die Wahrheit ist hässlich und hat stinkenden Atem“.

Sicher ist alles nicht monokausal. Andere mögliche Ursachen werden im genannten Blog-Post diskutiert.

Nazis aus dem Westen

Im Post „Historische Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in den neuen Bundesländern“: Kommentare zu einem Aufsatz von Patrice G. Poutrus, Jan C. Behrends und Dennis Kuck verlinke ich einen Fernsehbeitrag, der zeigt wie der CDU-Innenminister Jörg Schönbohm einen Jugendclub mit Nazi-Skins besucht und die Jugendlichen dort prima findet. Schönbohm war Generalleutnant in der Bundeswehr und Landesvorsitzender der CDU Brandenburg. Auch sieht man im Video, dass die Nazi-Partei Deutsche Alternative, die in Brandenburg aktiv war, von Menschen aus dem Westen aufgebaut wurde (11:25). Rabe schreibt dazu auch an einigen Stellen etwas und stellt das in Frage. Die rassistischen Ausschreitungen in Lichtenhagen erwähnt sie explizit. Auch Lichtenhagen ist ein schlimmes Beispiel von Polizeiversagen (siehe Rostock-Lichtenhagen 1992: Ein Polizeidebakel). Polizei, Justiz, Verfassungsschutz, alle Institutionen wurden vom Westen aufgebaut und waren von Westlern geleitet.2 Der Bruder meiner Schwiegermutter noch heute AfD-Wähler hat zum Beispiel das Landesarbeitsgericht in Dresden aufgebaut. Der für Lichtenhagen zuständige Polizist ist ins Wochenende gefahren. Nach Bremen. Er hat die bepissten Nazis pöbeln und zündeln lassen. Im Wikipediaeintrag zu den Ausschreitungen steht es noch krasser. Nach einer langen, langen Vorgeschichte mit Ankündigungen und Drohungen ist die gesamte politische und polizeiliche Führung ins Wochenende verschwunden. In den Westen:

Trotz der angekündigten Krawalle und der aufgeheizten Stimmung rund um die ZAst fuhr fast das gesamte politisch und polizeilich leitende Personal, das nach der Wende nahezu vollständig mit westdeutschen Beamten aus den Partnerländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen besetzt worden war, wie üblich am Freitag zu ihren Familien nach Westdeutschland. So waren am Wochenende der Ausschreitungen der Staatssekretär im Innenministerium, Klaus Baltzer, der Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit, Olaf von Brevern, der Abteilungsleiter für Ausländerfragen im Innenministerium und zum damaligen Zeitpunkt zugleich Ausländerbeauftragter der Landesregierung, Winfried Rusch, der Leiter des Landespolizeiamtes, Hans-Heinrich Heinsen, der Chef der Polizeidirektion Rostock, Siegfried Kordus, sowie der Einsatzleiter Jürgen Deckert nicht in Schwerin bzw. Rostock zugegen. Deckert hatte die Führung an den noch in der Ausbildung befindlichen Siegfried Trottnow übergeben.

Wikipediaeintrag Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen

Rabe lässt ihre Mutter bzw. Stines Mutter sagen, dass man Nazis aus dem Westen angekarrt habe:

Mutter hat gesagt, dass man nichts gegen Ausländer haben darf. Die machen hier die Arbeit, auf die die Deutschen keine Lust mehr haben. Und die Vietnamesen, wo sie in Rostock das Haus angezündet haben, die sind sogar schon zu Ostzeiten in Rostock gewesen, die können gar nichts dafür. Außerdem waren da auch viele Nazis aus dem Westen dabei. Die hat man extra da hingefahren, damit sie Randale machen. Das waren Rowdys. Aber im Fernsehen sagen sie immer, dass die alle Rostocker sind.

S. 88

Im Interview mit Cornelia Geißler sagt Rabe:

Als die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen in Brand gesetzt wurde, 1992, hieß es, die Neonazis seien nur aus dem Westen angefahren worden. Die Eltern, die Lehrer, die wollten das immer von sich weghalten. Aber wir Jugendlichen kannten die Nazis ganz gut, die saßen neben uns am Strand, in den Klassen, im Sportverein.

Geißler, Cornelia. 2023. Anne Rabe: „Es reicht nicht, die DDR immer nur vom Ende her zu erzählen“. Berliner Zeitung. Berlin.

In den beiden Textpassagen gibt es verschiedene Aussagen. 1) Es waren viele Nazis aus dem Westen dabei. 2) Die Neonazis seien nur aus dem Westen angefahren worden.

Das sind die Fakten:

Gegen 12 Uhr am Sonntag hatten sich bereits wieder etwa 100 Personen vor der ZAst versammelt. Nun trafen Rechtsextremisten aus der ganzen Bundesrepublik in Rostock ein, darunter Bela Ewald Althans, Ingo Hasselbach, Stefan Niemann, Michael Büttner, Gerhard Endress, Gerhard Frey, Christian Malcoci, Arnulf Priem, Erik Rundquist, Norbert Weidner und Christian Worch. Von diesen wurde nur Endress während der Ausschreitungen festgenommen.

Wikipediaeintrag Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen

Also: Fakt ist, dass Neonazis aus dem Westen dabei waren. Ob die angefahren worden sind und wenn ja von wem, weiß ich nicht, aber ansonsten hatte Rabes (Roman-)Mutter Recht. Ja, auch ehemalige Funktionäre können Recht haben.

Bei den NSU-Morden war der Verfassungsschutz selbst dabei (taz, 03.04.2017). Maaßen, ein Neo-Nazi erst CDU, jetzt Werteunion, war der, der denjenigen abgelöst hat, der wegen des Versagens beim NSU gehen musste. In Leipzig Connewitz ist eine Horde von über 200 Nazis eingefallen und haben den Stadtteil verwüstet. Die Verfahren wurden verschleppt, viele sind straffrei davongekommen. Einer war Jura-Student. Er hat danach weiterstudiert und trat 2018 sein Referendariat an. Ein JVA-Mitarbeiter und Täter arbeitete fröhlich weiter in der JVA (taz: 11.01.2021, Schleppende Aufklärung). Die AfD wurde von Neoliberalen Wirtschaftsprofessor*innen aus dem Westen aufgebaut und nach und nach von West-Nazis übernommen. Das habe ich Oschmann nach seinem ersten Artikel geschrieben und ihn auf meinen Blog-Beitrag Der Ossi ist nicht demokratiefähig. Merkt Ihr’s noch? mit den Quellen verwiesen. Er hat sich herzlich bedankt und wird jetzt dafür zitiert. Die Quellenangabe hat er wohl vergessen.

Bei Enthüllungen von Correctiv zu den Deportationsplänen, die AfD-Mitglieder, CDU-Mitglieder und sonstige Neonazis diskutiert haben, habe ich mir auch mal den Spaß gemacht, zu schauen, wo die beteiligten Personen herkamen. Überraschung: Das Verhältnis West zu Ost ist 19:1. Bitteschön: Correctiv und die Nazi-Vorstellungen bzgl. Remigration.

In dieser Aufzählung darf Karl-Heinz Hoffmann nicht fehlen. Hoffmann ist ein extremer Rechtsextremist. Er hat die Wehrsportgruppe Hoffmann gegründet und hat mit 400–600 Kumpels bewaffnet für den Endsieg trainiert. (Ej, liebe Wessis, das gab es in der DDR wirklich nicht. Hört auf, vom „verordneten Antifaschismus“ zu faseln.) Hoffmann ging dann irgendwann doch in den Knast und kam schließlich 1989 wegen guter Führung und positiver Sozialprognose passend zur Maueröffnung wieder raus. Dankeschön! Hoffmann ist aus Kahla (Thüringen), ging sofort wieder rüber, kaufte die halbe Stadt auf und begann Neo-Nazi-Strukturen aufzubauen.

So war es. Wir wissen das. Nur Anne Rabe tut so, als wäre es anders. Weil sie es nicht weiß? Weil sie nie mit jemandem geredet hat? Außer mit Geipel? Weil sich das Gegenteil besser verkauft? Siehe unten.

Verbot des Themas

Anne Rabe nimmt die Kritik an ihrem Buch vorweg: Was wisst Ihr schon, Ihr Nachgeborenen!

„Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut

In der wir untergegangen sind

Gedenkt

Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht

Auch der finsteren Zeit

Der ihr entronnen seid.“Der blöde Brecht macht mich noch wahnsinnig. Er marschiert mir gerade rein in die Gedanken und mahnt und mahnt. Bilde dir kein Urteil! Bilde dir ja kein Urteil, du Nachgeborene! Ja, wieso eigentlich nicht? Das ist doch ein billiger Trick. Hinter der wortschönen Mahnerei drei Keller tief Schweigen. Dort habt ihr eure Schuld verbuddelt und verbietet uns, sie auszuheben. Sprecht uns ab, dass wir zu unserem eigenen Urteil kommen. Was kümmert’s euch? Was geht’s euch an, was wir über euch denken?

Tja, Frau Rabe. Hätten’se mal mit Adas Eltern gesprochen. Die hätten Ihnen erzählt, wie die DDR sich für Oppositionelle angefühlt hat. Das wollten Sie aber nicht. Sie haben sich geschämt. Wenn Sie ein Sachbuch über den Osten schreiben wollen oder einen sachlich richtigen Roman, dann müssen Sie recherchieren. Sie können sich nicht einfach etwas aus den Fingern saugen, von dem Sie annehmen, dass es sich gut verkauft. Die „drei Keller tief Schweigen“ fantasieren Sie herbei. Oder sie sind da. Im Haus Ihrer Eltern. Aber da hätten Sie vielleicht nicht suchen dürfen. Es ist alles besprochen und Sie haben es availible at your fingertips: einen Klick entfernt. Alles, was hier steht, kommt aus Wikipeidia bzw. den dort verlinkten Quellen. Sie habe es nicht für nötig gehalten, den Artikel über Lichtenhagen, den über Kindstötungen zu lesen. Sie dachten, dass Sie genug wüssten. So wie fast alle, die in Zeitungen und Zeitschriften über Ihr Buch geschrieben haben, sich in ihren Vorurteilen bestätigt sahen. Ich würde Ihre Arbeit nicht als Plagiat einordnen, aber als ein glattes „Durchgefallen“.

Unredlich oder naiv?

Eine Erklärung für den Erfolg dieses Buches liefert wohl das Interview auf Deutschlandfunk Kultur, das Marietta Schwarz geführt hat.

Schwarz: Das ist natürlich ein Buch auch, was, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst als Westdeutsche, die Bundesrepublik total entlastet.

Rabe: Das ist aber interessant, weil das ist schön, dass man das immer, weil ich habe gar nicht an die Bundesrepublik gedacht dabei und ich sage das auch immer wieder, weil ja manchmal auch so Leute kommen ja aber in Westdeutschland gab es das auch und so. Da sag ich immer ja wunderbar, bitte schreibt die Bücher, weil ich finde, ich lese die auch gerne. Ich kann nur nichts darüber schreiben.

Schwarz: Aber Sie wissen was meine, ne?

Rabe: Ich weiß total, was Sie meinen.

Schwarz: Ich habe mir auch so gedacht, okay, warum lade ich denn jetzt Anne Rabe ein, um mit ihr über die dieses Buch zu reden. Warum spricht mich dann dieses Buch an? Hat das damit zu tun, dass es sozusagen …

Rabe: Ich könnte jetzt was ganz böses sagen.

Schwarz: Bitte. Nur zu.

Rabe: Das ist wirklich interessant, weil deswegen meinte ich, ich habe gar nicht an Westdeutschland gedacht bei dem Schreiben. Und ich finde auch nicht, dass man immer, wenn man über den Osten schreibt, damit automatisch was über den Westen sagt. Aber, dass sie als Westdeutsche anscheinend sofort denken, naja, das bedeutet was für mich als Westdeutsche, oder das bedeutet etwas Entlastendes für mich als Westdeutsche, wo der Westen eigentlich gar keine Rolle spielt in diesem Buch.

Schwarz, Marietta. 2023. Anne Rabe: „In verwirrenden Zeiten sind einfache Narrative verführerisch“. 31.12.2023. Deutschlandradio. (Zwischentöne.)

Das kann nicht sein. Rabe hat Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. Sie hat den PEN Berlin mitgegründet. Sie ist politisch aktiv, Mitglied der SPD. Sie ist entweder absolut naiv oder durchtrieben. Das Buch schlägt genau in die Kerbe, in die von 60% der taz-Autor*innen und von weiß nicht wie vielen Autor*innen in Zeit, FAZ, Spiegel usw. geschlagen wird. Die Wunde ist tief und schmerzt. Und wenn keine neuen Schläge kommen, wird mal eben ein bisschen Salz reingeschüttet. Dieser Blog ist voll von Beispielen. Nur Frau Rabe hat von diesem Ost-West-Diskurs noch nichts gemerkt, obwohl sie ja einen Termin mit Oschmann auf der Leipziger Buchmesse hatte (zu dem Oschmann nicht gekommen ist).

Und weiter:

Schwarz: Ja, das bedeutet halt etwas …

Genau! Das lernt man in Pragmatik. Im Germanistik-Studium. Als Autorin und politischer Mensch sollte man das allerdings auch ohne Studium sehen können.

Rabe: Aber es ist ihr Zentrum anscheinend sofort wieder und vielleicht auch das Zentrum dieser Bundesrepublik immer noch zum Teil.

Schwarz: Ja, glaube ich jetzt nicht, dass es mein Zentrum ist, aber es bedeutet etwas für den Diskurs über Ostdeutschland, das es mir nicht so gefällt …

[…]

Rabe: Das stimmt schon mit der Entlastung, aber das würde ich mir nicht anziehen.

Das Buch ist ein Erfolg und wird gefeiert, weil es den Westen entlastet. Die Ossis sind scheiße, alles Psychos, die in Schulen Amok laufen, ihre Kinder massenweise töten, Nationalisten und Antisemiten. Wir haben es immer gewusst und Anne Rabe hat es in ihrem Nicht-Sachbuch noch einmal gut zusammengefasst. Anschaulich bebildert mit Material aus ihrer eigenen Kindheit. Ich habe in der vergangenen Woche einem Professor für Politikwissenschaften einen kritischen Brief geschrieben. Er hat mir eine lange Antwort-Mail geschickt und mich dazu aufgefordert, doch einmal das Buch von Anne Rabe zu lesen. So gehen Fake News in unser Allgemeinwissen ein. Es wird in der Politikwissenschaft und in der Geschichtsforschung zitiert werden, obwohl es eben kein Sachbuch ist, obwohl es nicht von Fachwissenschaftler*innen begutachtet wurde.

Hier ein paar Ausschnitte aus den Rezensionen:

Die Zumutung dieses Buches besteht darin, erschütternde Lieblosigkeit und rohe Gewalt als Regelfall, nicht als Ausnahme dazustellen. Zu diesem Zweck durchziehen Archivrecherchen, Gesetzestexte und Umfrageergebnisse die 50 kurzen Kapitel. Sie vermischen sich mit Erinnerungen, Traumsequenzen und literarischen Zitaten zu einem kaleidoskopartigen Text.

Dirk Hohnsträter, „Die Möglichkeit von Glück“ von Anne Rabe. WDR, 11.10.2023.

Archivrecherchen hat es zu Anne Rabes Verwandten gegeben, aber wenn es Recherchen zu Rechtsextremen oder irgendwelchen DDR-Themen gegeben haben sollte, so sind sie nicht drei Keller tief gegangen, sondern waren oberflächlich. Umfrageergebnisse zum Osten gab es nicht. Rabe bezieht sich auf Umfragen wie den Erinnerungsmonitor der Uni Bielefeld und die von der Uni Hannover geleitete Mehrgenerationenstudie. Auf Ergebnisse von 2018 aus Bielefeld und es geht dabei um Erinnerungen an die Nazizeit. Diese sind „zu diesem Zweck“ ungeeignet.

Mit den folgenden Zitaten wirbt Anne Rabe selbst auf ihrer Web-Seite:

Liest man dieses Buch, sieht man Deutschland anders.

Dirk Hohnsträter, WDR 3

Ich hoffe, dass das Buch schnell in der Versenkung verschwindet. Und dass Dirk Hohnsträters Behauptung für diesen Blogbeitrag gilt.

Anne Rabe verbindet Archivarbeit mit politischem Essayismus und episodischer Autofiktion.

Katharina Teutsch, DLF Büchermarkt

Das Buch, das man jetzt lesen muss, wenn man nicht nach schlichten Antworten auf die schlichten Fragen sucht, was das Erbe des ersten sozialistischen Staats auf deutschem Boden sein könnte und warum ›im Osten‹ heute ›die Leute‹ wählen, wie sie wählen.

Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Ich würde ja die Antwort von Anne Rabe als schlicht bezeichnen. Sie nimmt die Gewalt, die sie in ihrer Familie erfahren hat, als monokausale Erklärung für alles.

Die Möglichkeit von Glück‹ (ist) ein Buch, das weit über seinen individuellen Gegenstand hinausreicht. Es erklärt, warum Ostdeutschland eine andere Gewaltgeschichte nach der Wiedervereinigung aufweist als Westdeutschland. (…) Und die auch den derzeit boomenden Büchern, die einer Normalisierung der DDR-Erfahrungen (und damit ihrer Relativierung) das Wort reden wollen, den Boden entziehen. Gegen den pauschalisierenden Blick hilft der aufs individuelle Schicksal. Dass es eines im Roman ist, nimmt ihm nichts an Wahrhaftigkeit. Oder an Erschütterungskraft.

Andreas Platthaus, FAZ

Ja. Ich bin erschüttert.

Wer sind eigentlich die Anderen?

Hier ist oft von „den Wessis“ und „den Ossis“, von „wir“ und „ihr“ die Rede. Das ist schlecht, denn diese Gruppeneinteilung ist Teil des Problems, das auch in diesem Beitrag besprochen wurde. Angefangen bei der Kollektivschuld, über die Scham Rabes, die angebliche Gewalttätigkeit des ganzen Ostens. Ich wollte nie ein Teil von „wir“ sein. Die DDR war mir zuwider. Zumindest der obere Teil. Also nicht Rostock sondern die Staatsführung. In einem Gymnasium in Gelsenkirchen habe ich mal gesagt, dass das Problem mit der DDR gewesen sei, dass die Herrschenden so doof gewesen seien. Das war sicher etwas vereinfachend, aber es war mein Problem. „Ihr“ habt mich zum Ossi gemacht. Prof. Dr. Naika Foroutan beschreibt das in ihrer Arbeit: „Ostdeutsche sind auch Migranten“. Mit „ihr“ sind in ihren Klischees gefangene Journalist*inne, Historiker*innen und sonstige Personen gemeint und ich hätte gehofft, dass „wir“ uns irgendwann auflösen, aber das ist nicht passiert. Wie ich an meinem eigenen Beispiel erfahren habe, werden „wir“ mehr, weil „ihr“ dafür sorgt. „Ihr“ konstruiert „Euch“ den Osten, so wie es der Oschmann gesagt hat. Jetzt helfen „Euch“ „unsere“ Kinder. Ich wünschte, das alles wäre nicht so. Ich wünschte, alle würden miteinander reden. Vielleicht hilft dieser Text.

„So viel Richtigstellung ist also nötig, um einen einzigen Zeitungssatz zu widerlegen.“

Ich bitte um Entschuldigung für diesen langen Blogpost. Und das war ja nur der zweite Teil zu den Möglichkeiten für Glück.

Daniela Dahn erklärt in ihrem 1997er Buch über mehrere Seiten, warum ein einziger Satz im West-Ost-Diskurs falsch gewesen ist, und schreibt danach:

So viel Richtigstellung ist also nötig, um einen einzigen Zeitungssatz zu widerlegen. Vielleicht versteht man, daß die Ostler zu solchem Kraftakt auf die Dauer keine Lust haben und oft nur abwinken: Ihr werdet es nie verstehen!

Dahn, Daniela. 1997. Westwärts und nicht vergessen: Vom Unbehagen in der Einheit S. 68

Ich musste viele Sätze in Anne Rabes Buch kommentieren. Entsprechend lang sind die Blog-Posts geworden. Ich würde mich freuen, wenn sie von genauso vielen Menschen gelesen werden wie Anne Rabes Buch. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, denn ich habe keine Buchpreis-Jury und keine Marketingmaschine auf meiner Seite. Nur Euch. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Empfehlt die Posts weiter. Danke. Bitte.

Schlussfolgerung

Anne Rabe hat Recht mit ihrer Aussage bezüglich Schlagersüßtafeln!

Danksagungen

Ich danke meiner Such-Maschine Peer für viele Belege und auch für die immer kritische Diskussion. Ich danke meinem kleinen Bruder dafür, dass er mir die Bummi-Hefte gekauft hat, weil die alten, an die ich mich erinnert hatte, irgendwann mal weggeworfen worden waren. Ich danke meiner Frau für die fortwährende Diskussion von Ostthemen. Wenn wir nicht über die Klimakatastrophe reden, reden wir eigentlich nur über den Osten. (Hat eigentlich schon mal jemand versucht, dem Osten die Klimakatastrophe anzuhängen? Ach ne, geht ja gar nicht, denn Deutschland steht ja nur deshalb halbwegs gut in der Klimabilanz da, weil die Ost-Industrie in den 90ern abgewickelt wurde.)

Und ich danke meinem Vater und meiner Mutter für die Erlaubnis, allein als Sechszehnjähriger bis ans Schwarze Meer zu fahren, und dafür, dass sie mich nicht zum Nazi erzogen haben.

Und Ihnen/Euch danke ich dafür, dass Ihr bis hierher gelesen und alle Videos angesehen und alle verlinkten Wikipediaartikel gelesen habt.

Quellen

Balser, Markus & Steinke, Ronen. 2022. Verfassungsschutz: Seehofer ließ Verfassungsschutzkritik an AfD abschwächen. Süddeutsche Zeitung. (https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-verfassungsschutz-seehofer-gutachtenvergleich‑1.5511775)

Geißler, Cornelia. 2023. Anne Rabe: „Es reicht nicht, die DDR immer nur vom Ende her zu erzählen“. Berliner Zeitung. Berlin. (https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/literatur/osten-interview-schriftstellerin-anne-rabe-es-reicht-nicht-die-ddr-immer-nur-vom-ende-her-zu-erzaehlen-debatte-dirk-oschmann-li.341318)

Goldmann, Sven. 2013. Weltfestspiele der Jugend 1973: Love & Peace in Ost-Berlin. Tagesspiegel. Berlin. 22.07.2013 (https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/love-peace-in-ost-berlin-8099431.html)

Goschler, Constantin. 1993. Paternalismus und Verweigerung: Die DDR und die Wiedergutmachung für jüdische Verfolgte des Nationalsozialismus. In Benz, Wolfgang (ed.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, vol. 2. Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Hartwich, Doreen & Mascher, Bernd-Helge. 2007. Geschichte der Spezialkampfführung (Abteilung IV des MfS): Aufgaben, Struktur, Personal, Überlieferung. Berlin. (Stasi-Unterlagen-Archiv.) (https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/archiv/fachbeitraege/geschichte-der-spezialkampffuehrung-abteilung-iv-des-mfs/#c2565)

Litschko, Konrad. 2017. Neues Gutachten zu NSU-Mord. taz. 03.04.2017. Berlin. (https://taz.de/Archiv-Suche/!5397496/)

Mau, Steffen. 2020. Lütten Klein: Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft (Schriftenreihe 10490). Bonn: Zentrale für Politische Bildung. (https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/303713/luetten-klein)

mh. 2022. Rostock-Lichtenhagen 1992: Ein Polizeidebakel. (https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/was-wurde-aus-der-volkspolizei-rostock-lichtenhagen-randale-100.html)

Poutrus, Patrice G., Behrends, Jan C. & Kuck, Dennis. 2002. Historische Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in den neuen Bundesländern. Aus Politik und Zeitgeschichte (https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/25428/historische-ursachen-der-fremdenfeindlichkeit-in-den-neuen-bundeslaendern/).

Schulz, Daniel. 2018. Professorin über Identitäten: „Ostdeutsche sind auch Migranten“. taz. Berlin. (https://taz.de/Professorin-ueber-Identitaeten/!5501987/)

Schwarz, Marietta. 2023. Anne Rabe: „In verwirrenden Zeiten sind einfache Narrative verführerisch“. 31.12.2023. Deutschlandradio. (Zwischentöne.) (https://www.deutschlandfunk.de/anne-rabe-in-verwirrenden-zeiten-sind-einfache-narrative-verfuehrerisch-dlf-84b94bff-100.html)

Teuwsen, Peer. 2023. Verheimlichte Nähe. Neue Züricher Zeitung. 30.09.2023 (https://www.nzz.ch/feuilleton/anne-rabe-verheimlichte-naehe-ld.1782626)

Wagner, Bernd. 2018. Vertuschte Gefahr: Die Stasi & Neonazis. (https://www.bpb.de/themen/deutsche-teilung/stasi/218421/vertuschte-gefahr-die-stasi-neonazis/)