Holocaust nicht thematisiert oder relativiert?

Vor sieben Jahren behauptete Anetta Kahane, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in der DDR weder auf systemischer noch auf individueller Ebene gewollt gewesen sei.

Im Osten war eine systemische und individuelle Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah nicht gewollt. Dies hätte zu Fragen nach Menschenrechten oder Minderheitenschutz geführt, die nur bei Strafe des Untergangs der DDR zu beantworten gewesen wären.

Anetta Kahane, Debatte Ostdeutsche und Migranten: Nicht in die Fallen tappen, taz, 12.06.2018

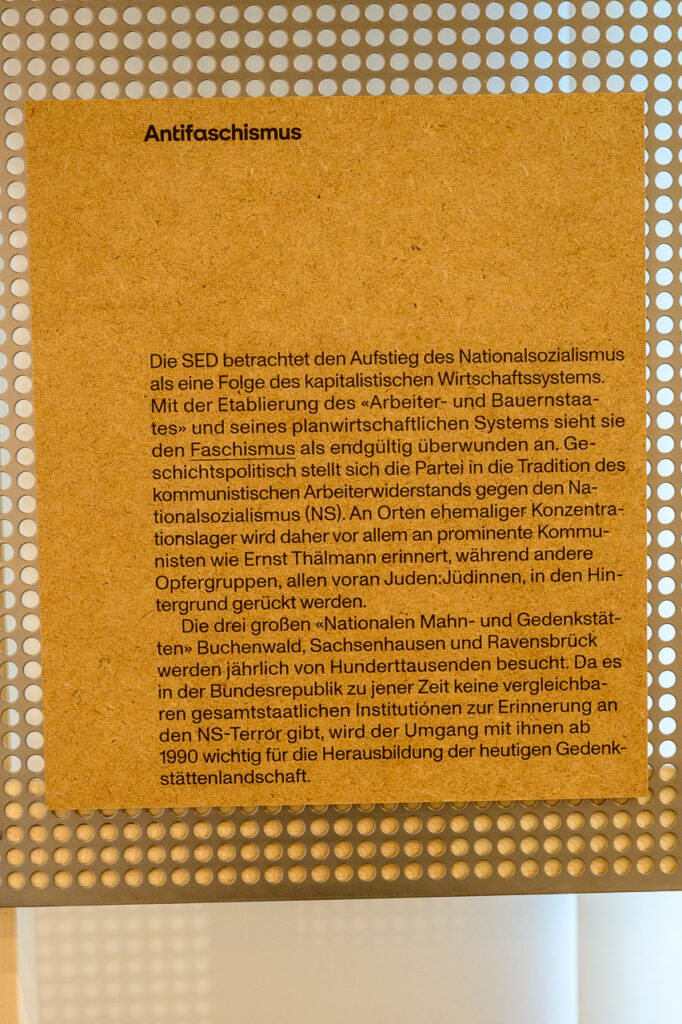

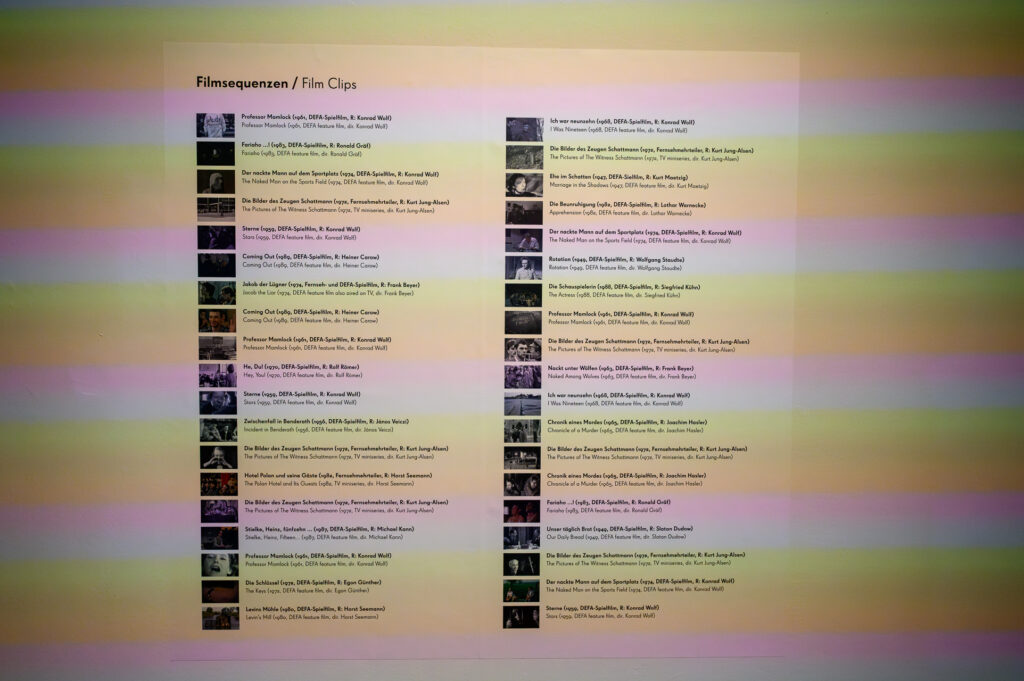

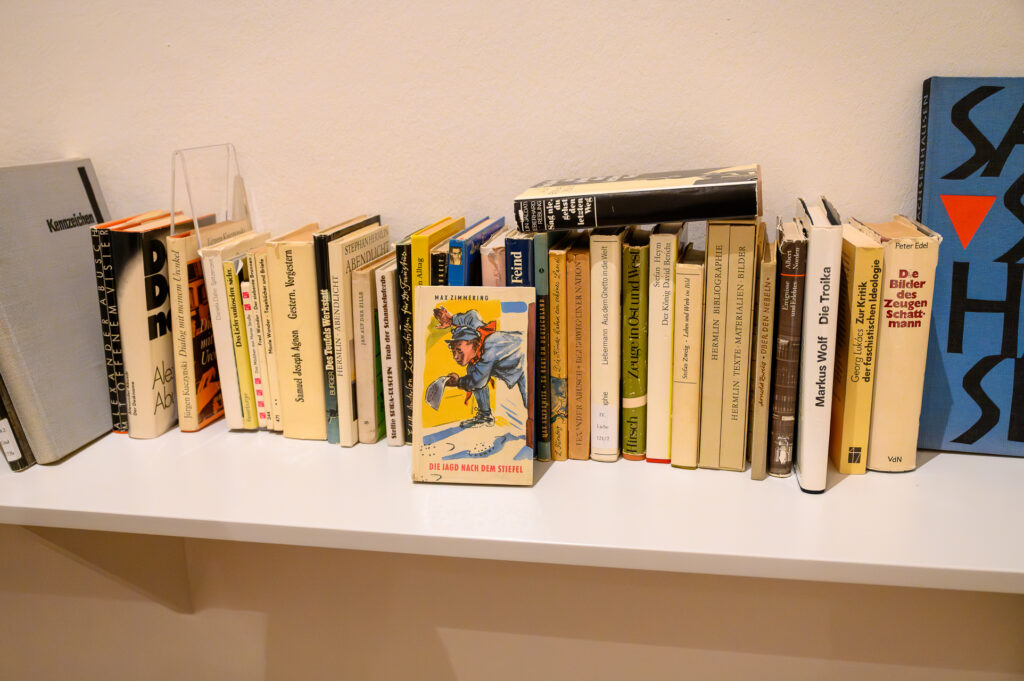

Sieben Jahre später weist ihr Neffe Leon Kahane in einem Interview in der Kunstzeitschrift Monopol darauf hin, dass es einen Universalismus gegeben habe, in dem der Holocaust mit den Morden an Kommunist*innen, Homosexuellen usw. gemeinsam behandelt wurde. Immerhin wird die Existenz des Gedenkens nicht ganz geleugnet, wie das bei Ines Geipel der Fall war. Ich habe Anetta Kahanes und Ines Geipels Aussagen von 2018 und 2019 im Blog-Post Der Ossi und der Holocaust diskutiert. Was will man gegen den Universalismus-Vorwurf sagen? Universalismus ist ein schönes Schlagwort dafür, dass sich die Kommunist*innen selbst gefeiert haben. Da war viel Propaganda dabei, aber letztendlich hatten die Menschen, die im Widerstand waren, auch das Recht dazu, stolz zu sein. Und es war nicht der Fall, dass der Völkermord an den Juden unter den Tisch gekehrt wurde, wie Anetta Kahane behauptet hat. Leon Kahane war an einer Ausstellung über jüdisches Leben in der DDR beteiligt. Er weiß, dass es über 1000 Bücher zum jüdischen Leben, zum Holocaust und zum Widerstand gab, dass es über 1000 Filme gab (zu den Details siehe Der Ossi und der Holocaust). Ausschnitte aus den Filmen konnte man in der Ausstellung sehen.

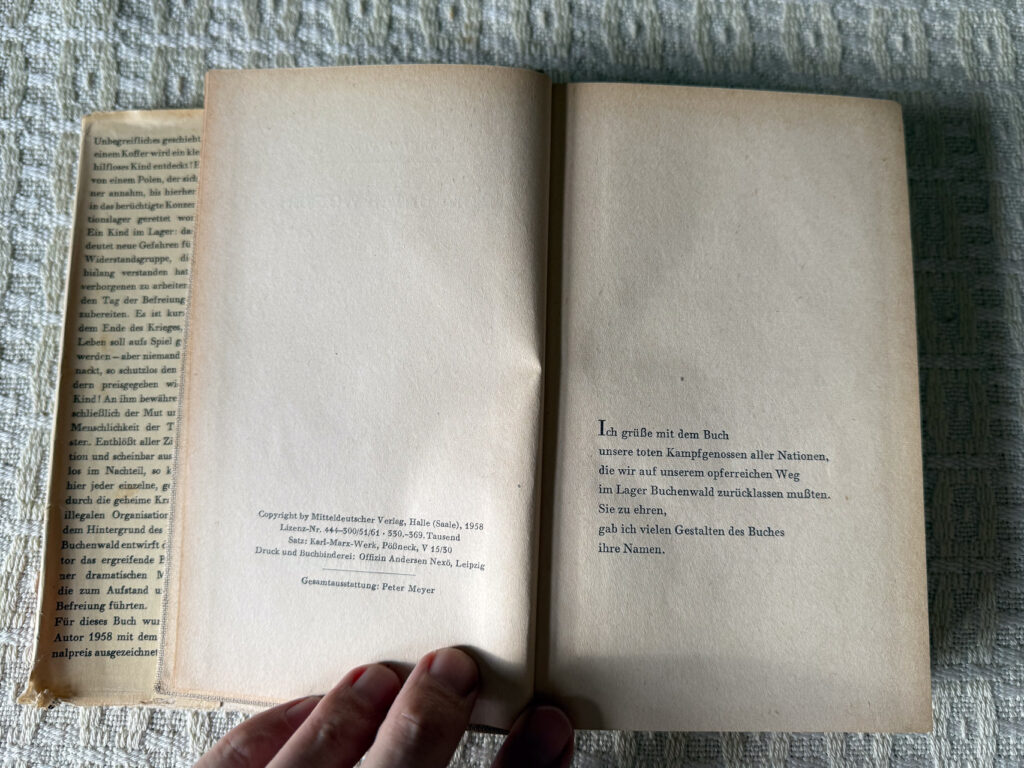

Es gab dort auch ein Regal mit Büchern.

Ich habe über die Ausstellung in Ausstellung: „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR.“ geschrieben. All die Aufarbeitung und Auseinandersetzung und das Gedenken wird ignoriert und abgetan, indem man behauptet, die Kommunist*innen hätten sich nur selbst gefeiert.

Das Interview mit Leon Kahane ist in einer Interviewreihe der Zeitschrift Monopol erschienen, zu der auf der Seite steht:

Es ist Teil der Reihe „Osten vom Westen“, für die Kage als in Westdeutschland Aufgewachsener Gespräche mit Kulturschaffenden führt, die ihre Karrieren noch in der DDR begonnen haben.

Diese Aussage ist lustig, denn Kahane war zum Fall der Mauer 4 Jahre alt. Er wird damals noch im Buddelkasten Sandförmchen gebastelt haben. Aber vielleicht waren die von besonderem künstlerischen Wert. Kahane ist also in derselben Generation wie Anne Rabe und die Aussagen auch von ähnlicher Qualität. Ich gehe einfach mal einige Statements durch.

USA und Israel Faschisten?

In der DDR hatte man den Faschismus in Gänze überwunden. Die neuen Faschisten verortete man in Israel und in Amerika und hat so relativ nahtlos an zentrale ideologische Elemente des Nationalsozialismus anknüpfen können und sie insofern auch nicht aufarbeiten müssen.

Leon Kahane. 2025. Künstler Leon Kahane „In der DDR gab es im Grunde keine Erinnerungskultur“, Monopol. 20.06.2025

Also die USA waren ganz klar der Klassenfeind. Sie waren Kapitalisten und Imperialisten. Das wurde uns so vermittelt (meine Schulzeit dauerte von 1974–1986, auch während der Armeezeit gab es Politunterricht). Faschismus war etwas anderes, jedenfalls habe ich nie von solch einer Gleichsetzung gehört.1 Die Sache mit Israel ist komplex. Die Sowjetunion hat Israel nach der Staatsgründung sofort anerkannt.2 Es gab in Israel linke Traditionen und Bewegungen (Kibbuzim), weshalb die Hoffnung bestand, dass sich Israel dem Ost-Block anschließen würde. Ab der Stellungnahme Ben-Gurions zum Koreakrieg (1950–1953) war klar, dass Israel auf U.S.-Seite stand und die Blocklogik ergab dann, dass Israel auch Klassenfeind war. Das hat erst mal nichts mit Antisemitismus zu tun, auch wenn das gern in einen Topf geworfen wird.3 Ein lustiges Gedankenexperiment ist es, sich auszumalen, was passiert wäre, wenn Israel sich dem Ostblock angeschlossen hätte. Würde man dann alle, die das kritisieren, als Antisemiten bezeichnen? Oder nicht? Wenn nicht, warum nicht?

Die Lager, die auf dem Gebiet der späteren DDR waren, haben eine Universalisierungs-Erzählung, die den Fokus ganz stark auf die kommunistischen Widerständler legt, auf die Selbstbefreiung und so weiter. Die Juden hatten dort, über die ganze DDR hinweg, eigentlich keinen Raum. Und das ist etwas, was gerade wieder Konjunktur hat.

Diese Aussage ist falsch. Die Morde an den Juden kamen im Film vor, der in Buchenwald allen Besucher*innen gezeigt wurde. Siehe dazu den Wikipedia-Eintrag zum Film O Buchenwald bzw. den Blog-Post Der Ossi und der Holocaust. Während viele Westdeutsche noch nie ein KZ gesehen haben, war der Besuch eines KZs in der DDR für Schüler*innen Pflicht. Der Buchenwald-Film wurde den Besucher*innen der Gedenkstätte gezeigt. Er ist noch heute gelegentlich bei kommentierten Vorführungen zu sehen. Unabhängig davon, ob die Morde an Juden in den Gedenkstätten vorkamen, gibt es eine überwältigende Anzahl von Dokumenten und Ehrungen, die zeigen, dass sie im Alltag der DDR immer wieder thematisiert wurden. Ich verweise wieder auf Der Ossi und der Holocaust zum Geschichts- und Literaturunterricht, zu Straßennamen, zu Plastiken im öffentlichen Raum, Briefmarken, Büchern, Filmen usw.

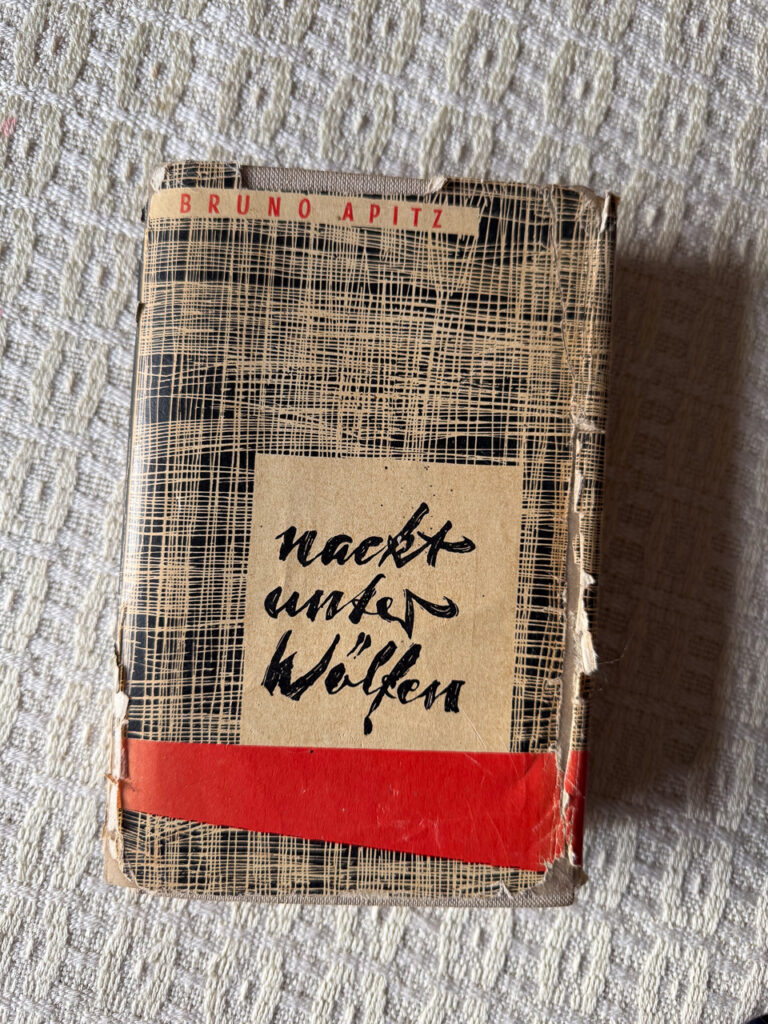

Zeuge mag das völlig zerlesene Exemplar von Nackt unter Wölfen sein, das ich 2025 fotografiert habe.

Die vorliegende Ausgabe ist von 1958 und es waren damals bereits 330.000 Exemplare verkauft.

Zu den relevanten Textstellen siehe Literaturunterricht. Nackt unter Wölfen erschien in 30 Sprachen und erreichte eine Gesamtauflage von mehr als zwei Millionen. Ebenfalls beim Literaturunterricht findet man eine Ballade von Johannes R. Becher: Die Kinderschuhe aus Lublin (youtube). Becher war Kulturminister in der DDR, er war Kommunist, kein Jude und hat die Ermordung jüdischer Kinder trotzdem zu seinem Thema gemacht. Die Ballade wurde in der DDR im Literaturunterricht behandelt. Es gab einheitliche Lehrpläne für das ganze Land. Leon Kahane kann das im Gegensatz zu Anetta Kahane nicht aus eigener Erfahrung wissen, aber wenn er solche Thesen vertritt, hat er die Pflicht sich mit dem Thema zu beschäftigen.

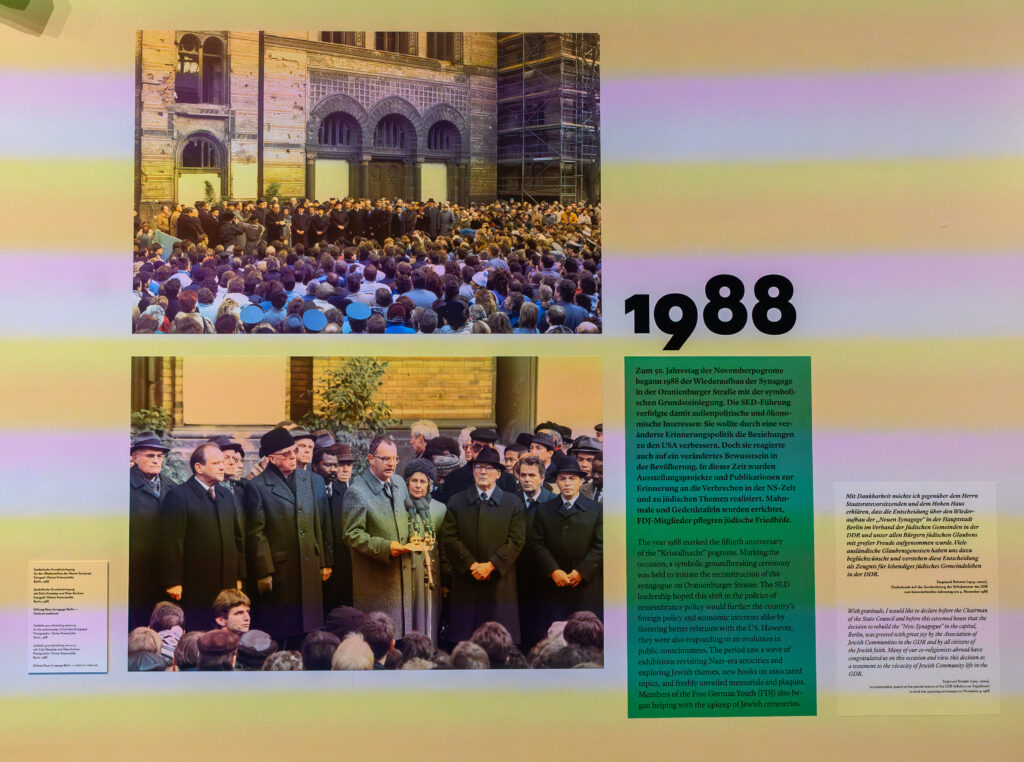

Der Wiederaufbau der Neuen Synagoge

Der Interviewer Jan Kage behauptet in einer Frage über die Zeit nach der Wende:

Und gleichzeitig gab es ein neues jüdisches Leben, auch eine jüdische Immigration, darunter viele, die aus Osteuropa hier nach Berlin kamen. Die Synagoge wurde wieder in alter Pracht aufgebaut. Es gab einen Aufbruch.

Was dabei unerwähnt bleibt, ist, dass die Grundsteinlegung für den Wiederaufbau der Synagoge am 10. November 1988 stattfand. Einen Tag nach dem 50. Jahrestag der Reichspogromnacht. Ein Jahr vor dem Fall der Mauer. Kahane war da drei Jahre alt. Laut Zeitzeugen waren Keramikwerkstätten der DDR mit der Anfertigung von Ziegeln für die Synagoge in der entsprechend benötigten Form beschäftigt. Unter anderem die Werkstatt von Hedwig Bollhagen und die Keramikwerkstadt der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle.

Wahlerfolge der AfD und Transformationserfahrungen im Osten

Kahane sagt zu den Wahlerfolgen der AfD in den neuen Bundesländern:

Warum wird in den sogenannten „neuen Bundesländern“ so viel AfD gewählt? Meines Erachtens hat das mehr mit der versäumten Aufarbeitung zu tun als mit der Transformationserfahrung der Wende.

Ja, lieber Leon Kahane. Das ist Deine Geschichte und auch die von Anne Rabe. Und die von Ines Geipel und von Deiner Tante. Sie wird von West-Medien gerne gedruckt, weil sie so schön entlastend ist. Denn, wenn es die Transformationserfahrungen wären, dann wäre der Westen mitschuldig. Wäre es aber eine mangelnde Aufarbeitung oder, wie bei Anne Rabe behauptet, irgendwelche Gewalterfahrungen oder bei Pfeiffer das gemeinsame Sitzen auf dem Töpfchen im Kindergarten (Decker, 1999), dann könnte man die Ossis irgendwie pathologisieren, als anders abtun und das Problem externalisieren. Man braucht dann noch ein bisschen Hufeisentheorie dazu, damit man erklären kann, warum so viele Ossis erst Die Linke gewählt haben und nun AfD wählen. Das macht leider aber keinen Sinn, weil Bodo Ramelow ein lieber Sozialdemokrat ist (Thüringen hatte einen Ministerpräsidenten von Der Linken) und seine Ansichten absolut inkompatibel mit denen des hessischen Nazis Björn Höcke sind.

Nazi punks fuck off!

Leon Kahane schreibt:

In der DDR gab es einen Widerstand gegen den von oben angeordneten Antifaschismus, der sich in einer symbolischen Hinwendung zum Rechtsradikalismus ausdrückt. Zum Beispiel Punks, die Landser gehört haben.

Leon Kahane

Ja, lieber Leon, als sich Landser gegründet haben, warst Du sechs Jahre alt. Das war nämlich 1991. Aber sie waren erst 1992 dann unter dem Namen Landser unterwegs. Also drei Jahre nach der Wende und zwei Jahre nach DDR. Kann schon mal passieren. Bei diesen ganzen Szenen und Bands kennt sich ja keiner aus. Aber eins stimmt: Es gab ganz sicher einen oder anderthalb Punks die rechtsextreme Musik gehört haben. Ich hatte selber eine Kassette mit Titeln wie „Töte deinen Nachbarn“ und „Mein goldener Schlagring“ in der Hand.4 War nicht so meins. Ansonsten: Die Punks haben von den Skinheads aufs Maul bekommen. Die Punks waren links. 1987 gab es den Überfall von Naziskins aus Ost und West auf ein Konzert der Punk-Band Die Firma in der Zionskirche. Es gab eine Antifa, die sich als Selbstverteidigungsgruppe gegen die Naziskins gebildet hatte. Es gab 1983 den Versuch einer Kranzniederlegung durch Ost-Berliner Punks im KZ Sachsenhausen. Das wurde von der Stasi vereitelt. Die Punks nahmen den Kranz wieder mit und legten ihn an der Mahnwache für die Opfer des Faschismus Unter den Linden ab. Die antifaschistische, pazifistische Band Die Firma hatte einen Song mit der Zeile: „Wir müssen weg von der Mitte! Wo ist der Weg von der Mitte?“ und es gab einen Song „Der Faschist“. Gefahrenzone hatte das Lied Glasnost, in dem sie sich auf Russisch an Michael Gorbatschow wandten. Die ganze Punk-Musik-Szene ist recht gut in Lutz Schramms Paroktimumswiki beschrieben. Lutz Schramm hat von den Bands Tapes bekommen und hat auch Bands wie Gefahrenzone im DDR-Radio gespielt, gegen die in den 80ern Zersetzungsmaßnahmen der Stasi liefen. Auf tape attack kann man die in der DDR produzierten Kassetten runterladen. Zum Beispiel Papierkrieg: Noch nie hat eine Diktator seine Volksabstimmung verloren. Politisch. Antifaschistisch. Links. Der Song Der Schoß ist fruchtbar noch enthält die Zeile „Lasst nicht zu, dass sechs Millionen umsonst gestorben sind.“.

Es gab verschiedene Teilszenen. Zum Einen gab es die Punks die innerhalb der Kirche Rückzugsräume fanden, weil der Staat Kirchengelände respektiert hat. Auf Kirchengelände konnten Punk-Gruppen proben und es gab Festivals wie das Erlösafestival in der Erlöserkirche. Die Punks arbeiteten in der Kirche von Unten zusammen. Undenkbar, dass die Pfarrer Nazis gefördert hätten. Staatsfeindliche Lieder waren aber bei Konzerten auf Kirchengelände durchaus zu hören („Deshalb erheb’ ich meine Hand gegen mein Vaterland.“). Die Stasi stand draußen drum rum und hörte interessiert zu. In den Bands waren IMs. Gegen Ende der DDR gab es eine Liberalisierung und Punk-Bands bekamen einen Einstufung (Spielerlaubnis, man konnte nicht einfach irgendwie Musik machen). Das waren die so genannten anderen Bands. Von denen waren viele auch staatskritisch und verloren auch temporär oder für immer ihre Auftrittsgenehmigung (Freygang, Herbst in Peking). Herbst in Peking widmeten einen Song Leo Trotzki („dem Mann, den wir wählen würden, wenn wir wählen könnten“).

Nach der Wende kandidierten Anarchisten aus dem Umfeld von Freygang, Firma, Ich Funktion und auch Feeling B als Autonome Aktion Wydoks für die Volkskammer. Nix Nazis.

Zur Musik, die wir hörten, gehörten die Dead Kennedys und deren Lied: Nazi punks fuck off. Das wurde von Lutz Schramm auch im DDR-Jugendradio DT64 gespielt.

Ein bisschen was ist aber dran, an Deiner Antwort. Der „Gau-Leiter“ von Berlin war der Sohn eines Parteikaders. So sagte man. Das war die maximale Rebellion.

Listen von Juden? Um Gottes Willen!

Kage fragt:

In der jüdischen Community der DDR waren viele Kommunisten und Sozialisten. Sie waren also säkular. Zur kognitiven Dissonanz gibt es eine Anekdote von Gregor Gysi, dessen Vater Klaus ein paar Jahre Kulturminister der DDR war, und der auch aus einer jüdischen Familie stammt. Als Ägypten und Syrien 1973 Israel überfielen, der Jom-Kippur-Krieg, gab es ein Statement der SED, in dem die israelische Aggression verurteilt wurde. Dieses sollten alle jüdischen Personen des öffentlichen Lebens in der DDR unterschreiben. Und der Sohn fragte den Vater, der die Shoah überlebt hatte und der von diesem Staat überzeugt war, woher die denn wüssten, dass sie jüdisch sind. “Haben die Listen?” Wie war das jüdische Leben in der DDR organisiert?

Ich weiß nicht, warum Gysi die Geschichte erzählt, aber die Antwort war ganz klar: Ja, es gab Listen, denn die Menschen, die KZs oder sonst wie Verfolgung durch die Nazis überlebt hatten, waren als Verfolgte des Naziregimes registriert (auch mein Großonkel) und bekamen eine höhere Rente, konnten früher in Rente gehen und so weiter.

Dies gilt im Prinzip auch für die von der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) am 5. Oktober 1949, d.h. zwei Tage vor der Gründung der DDR, erlassenen »Anordnung zur Sicherung der rechtlichen Stellung der anerkannten Verfolgten des Naziregimes«, die künftig den Eckpfeiler der Wiedergutmachung in der DDR bildete: Sie gewährte anerkannten Opfern des Faschismus Alters- und Arbeitsunfähigkeitsrenten, besondere Berücksichtigung bei der Wohn- und Gewerberaumvergabe, ausreichende Versorgung mit Hausrat, umfassende Leistungen zur gesundheitlichen Rehabilitierung sowie besondere Studienbeihilfen für ihre Kinder. Im Februar 1950 erlassene Richtlinien regelten den Kreis der Berechtigten. In der detaillierten Auflistung standen zwar die politisch Verfolgten, insbesondere diejenigen, die aktiv gegen das NS-Regime gekämpft hatten, an der Spitze, doch waren die an zwölfter Stelle genannten rassisch Verfolgten dabei materiell-rechtlich nicht diskriminiert. Allerdings waren die Ansprüche auf solche anerkannten Opfer des Faschismus beschränkt, die auf dem Territorium der SBZ/DDR lebten – 1949 sollen es etwa 50 000 gewesen sein.

Goschler, Constantin. 1993. Paternalismus und Verweigerung — Die DDR und die Wiedergutmachung für jüdische Verfolgte des Nationalsozialismus. In Benz, Wolfgang (ed.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, vol. 2. Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Aber unabhängig davon hatte der Staat Listen über alles Mögliche. Die DDR war ein Überwachungsstaat mit einem enorm aufgeblähten Geheimdienst und Netz von inoffiziellen Mitarbeitern (ehm, hüstl, vielleicht auch IM Gregor und ganz sicher IM Victoria, SCNR).

Letztendlich waren die Personen, die zu Stellungnahmen gedrängt wurden, Personen des öffentlichen Lebens, die sich untereinander gekannt haben dürften und die sicher voneinander wussten, warum sie im KZ gewesen waren oder wo sie in der Emigration gewesen waren.

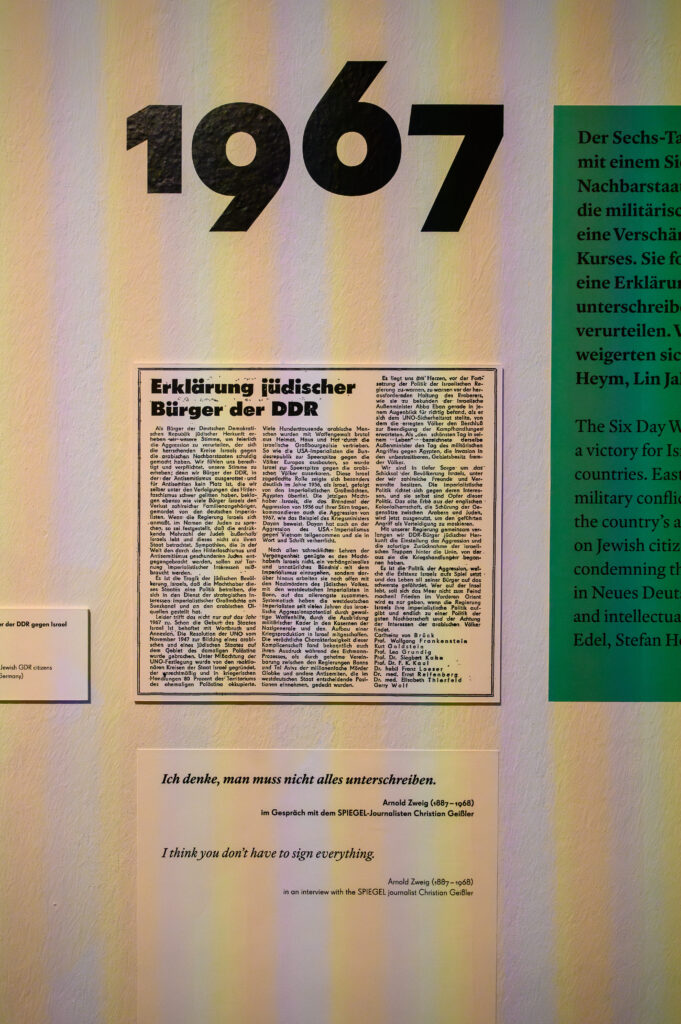

Die Erklärung, die jüdische Bürger der DDR zu einem Krieg in der Region abgegeben haben, bezog sich auf den Sechstagekrieg. Ich habe sie in der Ausstellung fotografiert, an der auch Leon Kahane beteiligt war (siehe unten). Der Sechstagekrieg fand 1967 statt. Der Jom-Kippur-Krieg dann 1973. Jan Kage sagt richtig über den Jom-Kippur-Krieg, dass Ägypten und Syrien Israel angegriffen haben. Aber um diesen Krieg ging es überhaupt nicht, sondern eben um den Sechstagekrieg von 1967. Ägypten war mit 1000 Panzern und 100.000 Soldaten an den israelischen Grenzen aufmarschiert. Israel hatte dann in einem Präventivschlag die ägyptische Luftwaffe am Boden zerstört und danach, da die Gegner ohne Absicherung aus der Luft waren, große Gebiete eingenommen. Darunter die Golanhöhen, den Gaza-Streifen, die Sinai-Halbinsel, das West-Jordanland und das politisch und religiös wichtige Ostjerusalem. Die folgende Karte gibt einen Überblick über die eroberten Gebiete:

Die Frage von Jan Kage war falsch gestellt. Sie enthält mehrere Fehler. Leon Kahane hätte das auffallen müssen und er hätte den Interviewer auf den Fehler hinweisen müssen. Der hätte das leicht korrigieren können, ohne dass wir es gemerkt hätten, denn es war ja kein Fernsehinterview. Die Frage macht historisch betrachtet überhaupt keinen Sinn: Warum sollte die SED Jüd*innen zu einem Brief anregen, wenn andere Länder Israel überfallen? Beim Sechstagekrieg war die Lage dagegen anders: Israel hatte einen Präventivschlag geführt und im Ergebnis des Krieges große Gebiete neu besetzt. Ein Land, das zum anderen Block gehörte. Das konnte man schon mal verurteilen. So funktionierte das Blockdenken damals.

Es bleibt leider nur der Schluss, dass weder Interviewer noch Interviewter sich mit der zugegebenermaßen komplexen Materie auskennen.

Mythos Antifaschismus?

Leon Kahane antwortet:

Was ich zu diesem „Sich-Verhalten“ sagen kann: Es gab tatsächlich eine Unterschriftenliste, ein Statement jüdischer Bürger der DDR, das viele Künstler, Journalisten und Schriftsteller verweigert haben zu unterschreiben. Einer davon war mein Großvater. Dieses Statement war in seiner ganzen Sprache hochgradig antisemitisch. Auch, dass man das im Namen der jüdischen Bürger verfasst hat, erinnert mich an einige offene Briefe der Gegenwart. Das Verständnis des Judentums war in der DDR extrem verkümmert. Auf der anderen Seite waren Biografien wie die meiner Großeltern unheimlich wichtig für den Mythos der DDR als antifaschistischem Staat. Und somit auch, um nicht über das Verhältnis zur NS-Nachfolgegesellschaft nachdenken zu müssen. Dieser Missbrauch hat sicherlich auch für Privilegien gesorgt. Aber diese Privilegien waren vergiftet und hatten einen Preis. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie prekär das jüdische Leben war und wie sehr es an eine politische Botschaft der DDR gebunden war. Sowas kann immer sehr schnell kippen.

Leon Kahane

Also: Leon Kahane war der Meinung, dass in der DDR von den USA als faschistischem Staat gesprochen wurde. Andererseits spricht er vom „Mythos der DDR als antifaschistischem Staat“. Das heißt, er ist der Meinung, dass die DDR nicht antifaschistisch war. Was denn dann? Ich bin verwirrt. Ich bin mein ganzes Leben antifaschistisch erzogen worden. Alle Kinder der DDR waren in KZs. Ich war acht Mal in Buchenwald (bei den Weimartage der FDJ, bei einer Klassenfahrt), ich war in Auschwitz (im Rahmen eines Schulaustauschs mit einer Partnerschule in Polen), ich war in Sachsenhausen (im Rahmen der Jugendstunden meiner POS). Straßen, Schulen waren nach Antifaschist*innen benannt, wir hatten antifaschistischen Stoff in Musik, in Geschichte, in Literatur (z.B. haben wir Nackt unter Wölfen gelesen. Ein Buch über Buchenwald, in dem auch der Mord an den Juden thematisiert wurde und Die Frühlingssonate, eine Erzählung, in der es um die Morde von SS und Wehrmacht an den Kiewer Juden in Babyn Jar ging (33.000 Menschen in 48 Stunden). Zu den Details siehe Der Ossi und der Holocaust). Nur ein Mythos? In Wirklichkeit waren doch alle Faschisten? Wohl kaum. Die Herrschenden (Nicht-Juden und im Gegensatz zum Westen auch Juden) hatten auch im KZ gesessen oder waren gerade noch rechtzeitig Richtung Osten oder Westen geflohen. Man kann bzw. muss die Kommunisten schrecklich finden, den Überwachungsstaat, die Zersetzungsmaßnahmen gegen die Opposition usw. aber man kann nicht behaupten, dass sie keine Antifaschisten gewesen seien. Die Behauptung, dass es in der DDR keine Nazis gab, kann man wohl ins Reich der Mythen verbannen. Es gab sogar neue und oft waren es Bonzenkinder, die die extremste Form der Abgrenzung von ihren Eltern wählten. In der DDR gab es auch eine Antifa, die nicht staatlich war (Ich habe am 4.11.89 im Antifa-Block demonstriert.). Auch Antisemitismus gab es in der DDR. Nachwendeumfragen ergaben aber einen viel, viel geringeren Grad an Antisemitismus als im Westen (Emnid-Umfrage von 1991: 4% vs. 16%, siehe Dahn, 1997). Die Behauptung, dass die DDR nazifrei gewesen sei, wäre nicht richtig, aber ein antifaschistischer Staat war sie sehr wohl.

Prekäres jüdisches Leben?

Kahane schreibt: „Aber diese Privilegien waren vergiftet und hatten einen Preis. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie prekär das jüdische Leben war und wie sehr es an eine politische Botschaft der DDR gebunden war.“ Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie prekär das jüdische Leben war. Ich habe extra noch einmal nachgesehen, was prekär bedeutet: prekär in Wikipedia. Juden waren in der DDR als Verfolgte des Naziregimes (zu Recht) privilegiert. Wie auch die Kahanes: Max Kahane, von 1965–1968 Chefkommentator der Parteizeitung Neues Deutschland, Doris Kahane, Staatskünstlerin mit Aufträgen in Indien. Die Kahanes waren 100%ig von der Sache der DDR überzeugt und genossen auch schon dadurch weitere Privilegien (Reisefreiheit zum Beispiel, auch Anetta Kahane war zu DDR-Zeiten in den Westafrika und Mosambik.). In Der Ossi und der Holocaust liste ich andere jüdische Menschen aus Wissenschaft, Kultur und Politik auf, die in der DDR angesehen waren und das gesellschaftliche Leben prägten. Das schreibt Goschler (1993) zur materiellen Absicherung der Opfer des Faschismus:

Dort gelangte nun die alte Trennung von »Kämpfern« und »Opfern« wieder zu neuen Ehren und wurde nun auch mit materiellen Konsequenzen gewürdigt: Kämpfer, die das um fünf Jahre herabgesetzte Pensionsalter erreicht hatten oder invalide waren, sollten eine Ehrenpension in Höhe von monatlich 800 Mark erhalten, für Opfer waren demgegenüber lediglich 600 Mark vorgesehen. Sofern Juden also nicht Träger der »Medaille für Kämpfer gegen den Faschismus 1933–1945« waren, mußten sie sich mit dem minderen Status und entsprechender Pensionsberechtigung des Opfers begnügen. Mau muß dabei allerdings hervorheben, daß die Höhe der Ehrenpensionen gemessen an DDR-Normalrenten exorbitant hoch war; bis 1989 waren die Ehrenpensionen auf 1800 Mark für »Kämpfer« bzw. 1600 Mark für »Opfer« angestiegen.

Goschler, Constantin. 1993. Paternalismus und Verweigerung — Die DDR und die Wiedergutmachung für jüdische Verfolgte des Nationalsozialismus. In Benz, Wolfgang (ed.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, vol. 2. Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Diese Ehrenpension gab es zusätzlich zu der normalen Rente aus er Sozialversicherung. Nur zum Vergleich: 1989 betrug das Stipendium 200 Mark. Man konnte davon bequem leben, denn Grundnahrungsmittel waren sehr billig. Miete kostete 30 Mark. Es wurde den Bezieher*innen dieser Renten nahegelegt, diese nicht in Bankfilialen abzuholen, um keinen Neid zu erregen.

Sicher, wenn man sich zum Staatsfeind entwickelte, dann bekam man Probleme. Da gab es aber keine Unterschiede zwischen Juden und Nicht-Juden. Die Zersetzungsmaßnahmen der Stasi waren für alle gleichermaßen unschön. Ansonsten war es auch nicht schlimm, wenn man die Ehrenpension nicht bekam, denn in der DDR konnte man auch von normalen Einkommen und Renten leben. Und wegen des möglichen Entzugs von Privilegien rumzujammern, finde ich schon etwas … nun ja schräg.

Übrigens stand neben dem Statement in der Ausstellung, dass viele Jüd*innen es nicht unterschrieben haben. Darunter Peter Edel, Stefan Heym, Lin Jaldati und Arnold Zweig. Wie Leon Kahane anmerkt, hat wohl Max Kahane auch nicht unterschrieben. Max Kahane hat noch 1970 den Vaterländischen Verdienstorden in Gold bekommen und 1974 eine Spange dazu. Auch Peter Edel und Lin Jaldati wurden noch nach 1967 mit hohen Auszeichnungen geehrt. Wenn man im Osten in Ungnade gefallen war, bekam man keine Orden mehr. Zu Max Kahanes Nicht-Unterschrift gibt es unten noch weitere Gedanken.

Die Erklärung jüdischer DDR-Bürger*innen zum Sechstagekrieg

Das ist die Erklärung der jüdischen DDR-Bürger. Ich habe sie in maximaler Auflösung hochgeladen. Wenn man das Bild anklickt, kann man den Text lesen.

Kahane sagt: „Dieses Statement war in seiner ganzen Sprache hochgradig antisemitisch.“ Die geneigte Leserin möge das Statement selbst lesen. Zu Beginn steht: „Als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik jüdischer Herkunft erheben wir unsere Stimme, um feierlich die Aggression zu verurteilen, der sich die herrschenden Kreise Israels gegen die arabischen Nachbarstaaten schuldig gemacht haben.“ Das Statement bezieht sich auf die Regierung, nicht auf die Israelis oder Jüd*innen an sich. Es stellt auch nicht das Existenzrecht Israels in Frage. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass die Staatsgründung nicht nach dem vorgesehenen UN-Plan erfolgte. Die Behauptung zur Gründung Israels ist nicht korrekt. Israel hatte sich selbst gegründet. Die Palästinenser wollten keinen eigenen Staat gründen und die umgebenden Staaten (Ägypten, Syrien, Jordanien und Irak) griffen Israel an. Das Ergebnis des Palästinakrieges war aber, dass Gebiete, die den Palästinensern zugedacht waren, dann 1949 israelisch besetzt waren. Ansonsten geht es in der Erklärung um die Gebietsbesetzung 1967, die im vorigen Abschnitt beschrieben wurden. Zum Schluss der Erklärung wird darauf hingewiesen, wie dieser Konflikt beendet werden kann: „Frieden im Vorderen Orient wird es nur geben, wenn die Regierung Israels ihre imperialistische Politik aufgibt und endlich zu einer Politik der guten Nachbarschaft und der Achtung der Interessen der arabischen Völker findet.“. Es geht also ganz klar um gute Nachbarschaft. Das Existenzrecht Israels wird nirgends in Frage gestellt. Die 1967 besetzten Gebiete habe ich oben verlinkt. Die geneigte Leser*in möge den Links folgen und die in Wikipedia aufgelisteten UN-Resolutionen und völkerrechtlichen Einschätzungen zur Kenntnis nehmen. Erst 2024 stellte der Internationale Gerichtshof wieder fest, dass das Westjordanland unrechtmäßig besetzt ist (tagesschau, 19.07.2024).

Also: Diese Erklärung richtete sich gegen die Politik der israelischen Regierung und ist auch nach der Definition der IHRA, die ich im Folgenden diskutiere, nicht antisemitisch.

Antisemitismus nach der Definition der IHRA

Im weiteren Verlauf des Interviews wiederholt Jan Kage den falschen Bezug auf den Jom-Kippur-Krieg und behauptet ebenfalls, das Statement dazu sei antisemitisch gewesen:

Von hier bis zu der Debatte nach dem Jom-Kippur-Krieg in der DDR: Immer wieder kommen diese antisemitischen Klischees hoch.

Jan Kage

Diese Sache ist schwierig, aber wenn man sich gegen Kriege äußert, ist das noch lange nicht antisemitisch. Es kann antisemitisch sein, auch können an sich nicht antisemitische Äußerungen aus einer antisemitischen Motivation heraus getätigt werden, aber Statements gegen einen Krieg sind nicht automatisch antisemitisch. Man kann sich das anhand der aktuellen Entwicklungen in Gaza klarmachen. Es ist absolut legitim, gegen diesen Krieg zu sein. Ich habe Freunde in Israel, die jede Woche gegen die Netanjahu-Regierung protestieren.

Nurit hat ihre Nichte beim Massaker der Hamas verloren. Sie war 17 und hat in der Wüste getanzt. Dennoch ist Nurit und ihre Familie gegen den Krieg (Times of Israel, 20.03.2024) und sie demonstrierte schon vor dem 7. Oktober 2023 jede Woche gegen die rechtsextreme israelische Regierung. Ist sie antisemitisch? Bin ich antisemitisch, wenn ich denke wie sie? Wohl kaum.

Das hier ist die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die von vielen als zu streng abgelehnt wird:

„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.“

Um die IHRA bei ihrer Arbeit zu leiten, können die folgenden Beispiele zur Veranschaulichung dienen:

Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Antisemitismus umfasst oft die Anschuldigung, die Juden betrieben eine gegen die Menschheit gerichtete Verschwörung und seien dafür verantwortlich, dass „die Dinge nicht richtig laufen“. Der Antisemitismus manifestiert sich in Wort, Schrift und Bild sowie in anderen Handlungsformen, er benutzt unheilvolle Stereotype und unterstellt negative Charakterzüge.

Das ist eine sinnvolle Definition mit einer sinnvollen Erklärung. Es ist nicht so, wie oft behauptet wird, dass diese Definition Kritik an Israel unmöglich machen würde. Jede Kritik an Israel würde aber sofort antisemitisch werden, wenn man behaupten würde, dass Israel Gaza nur deshalb plattgemacht hat, weil die Menschen in Israel Juden sind.

Also nochmal: Die DDR war gegen Israel, weil Israel Teil des kapitalistischen Blocks war. Das steht auch sehr klar in diesem Brief.

Nurit hat mir übrigens davon erzählt, wie für den Krieg gegen die Menschen im Gaza-Streifen argumentiert wird. Es wird behauptet, in Gaza gäbe es keine Unschuldigen. Schließlich hätten die Menschen in Gaza ja die Hamas gewählt. Eine solche Argumentation ist rassistisch und rechtsextrem, denn: Die letzten Wahlen waren 2006. Wer weiß, was Menschen heute denken? Wer weiß, was sie über den aktuellen Konflikt denken? Und was ist mit Kindern? Und unabhängig davon: Muss man die Menschen dann erschießen? Interessant wird es, wenn man dieselbe Logik auf Israel anwendet, denn das würde bedeuten, dass es in Israel keine Unschuldigen gibt und man die Israelis alle erschießen könnte, denn eine Mehrheit von ihnen hat ja Netanjahu gewählt bzw. eine der Koalitionsparteien. Oder sind all diejenigen, die aktiv gegen den Krieg sind oder ihn auch nur passiv ablehnen ausgenommen? Und was ist mit den Deutschen? Was ist mit meinem Großonkel? Ist er schuld? Der Mann aus dem anderen Teil der Familie, der einem Juden ein Bahnticket gekauft hat und zur Flucht über Wladiwostok, Japan in die USA verholfen hat? Was ist mit uns, den Nachkommen? Bin ich raus, weil mein Großonkel im KZ saß? Das wäre merkwürdig, denn für meinen Großonkel kann ich nichts. Man kommt da in sehr schwierige Bereiche. Die Alliierten haben nach dem Krieg die Vorstellung von Kollektivschuld sehr schnell aufgegeben. Es ist nicht gerechtfertigt, ein anderes Volk so zu behandeln, wie es Israel derzeit tut. Durch nichts.

Nurit hat ihre Nichte verloren. Ein junges Mädchen, das getanzt hat. Bis früh um 7:00, bis die Terroristen kamen. Bei der Aushandlung des Waffenstillstands gab es drei Haltungen von Menschen aus Opferfamilien. Manche Eltern (wenige) waren der Meinung, ihre Kinder sollten auf keinen Fall ausgetauscht werden, denn auf diese Weise kämen nur Palästinenser frei, die weiter morden würden (Wartime Diaries, 2024). Eine zweite Gruppe war der Ansicht, dass nur solche Menschen ausgetauscht werden sollten, die nicht zu den Mördern vom 7.10.2023 gehörten. Eine dritte Gruppe war dafür, dass das keine Rolle spielen sollte. Nurit und ihre Familie gehörte zur dritten Gruppe. Ich bewundere sie dafür. Dieser Konflikt muss beendet werden. Der Hass muss ein Ende haben, die Spirale der Gewalt. Es geht nur, in dem beide Seiten sagen: Wir hören auf. Jetzt!

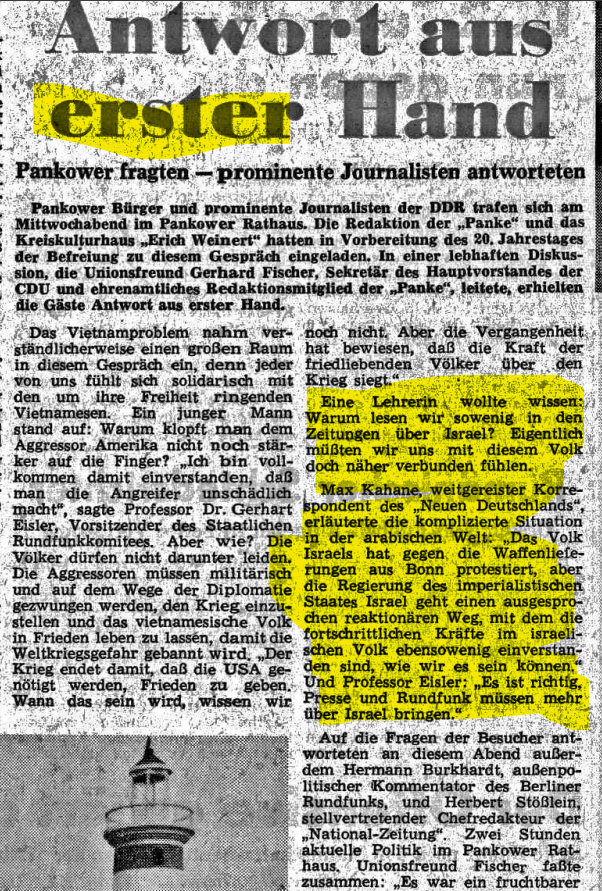

Die Ansichten von Max Kahane

Ein letzter Punkt noch hierzu: „das viele Künstler, Journalisten und Schriftsteller verweigert haben zu unterschreiben. Einer davon war mein Großvater.“ In einem Interview von Wera Herzberg, auf das ich weiter unten noch eingehen werde, berichtet diese von ihrer Mutter Ursula Herzberg, die Staatsanwältin in der DDR war, dass diese niemals etwas Kritisches gegenüber Israel gesagt oder unterschrieben hätte. Bei Max Kahane war das anders (Dank an Peer, der das rausgesucht hat):

Für Menschen ohne DDR-Verständnis: Für das Statement der jüdischen Bürger der DDR gab es vielleicht einen Druck zum Unterschreiben von offizieller Seite. Anders war das für das obige Dokument: Max Kahane war die offizielle Seite (aus erster Hand). Was gedruckt wurde, war abgewogen. Auch wenn der Artikel das suggeriert, wurden keine spontanen Antworten, die vielleicht Minuten später bereut wurden, dokumentiert. Die Presse war in der Hand des Staates. Die CDU war eine gleichgeschaltete Blockpartei (Ulbricht Mai, 1945: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“, Leonhard, 1955). Was Max Kahane hat drucken lassen, war seine Meinung und die des Staates und der Tenor dieser kurzen Meldung ist der gleiche wie der des Briefes der jüdischen Bürger*innen: Israel ist ein imperialistischer Agressor. Antisemitisch? Hängt von der Definition und deren Anwendung ab. Siehe oben. Antiimperialistisch? Ganz sicher. Bei Professor Eisler handelte es sich wohl um Hanns Eisler, ebenfalls ein Jude.

Die Stellungnahme der jüdischen Bürger*innen erschien im Neuen Deutschland. Propagandistisch hätte es überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn der Chefkommentator des Neuen Deutschlands einen Brief von unabhängigen jüdischen Bürger*innen mit unterzeichnet hätte. Es war klar, dass das, was im Neuen Deutschland erscheint, die offizielle Meinung der SED-Staatsführung war und somit identisch mit der des Chefkommentators. Solche Briefe und Stellungnahmen waren dazu da, der restlichen Bevölkerung zu zeigen, was Intellektuelle und Künstler*innen von einer bestimmten Sache halten. Also: Leon Kahane kann sich nichts darauf einbilden, dass sein Großvater das aus Leon Kahanes Sicht antisemitische Statement nicht unterschrieben hat. Vielleicht war das Statement ja doch nicht antisemitisch?

Nazis auf den mittleren Ebenen?

Jan Kage fragt:

Auch in der DDR hat man nach 1945 weder Richter noch Staatsanwälte oder Lehrer – diesen ganzen Mittelbau aus Beamten – ausgetauscht. Das ging nicht, weil man nicht schnell genug nachausbilden konnte. Stattdessen tauschte man die Führungsebene aus. Und von hier konnte man dann gut vom Osten auf den Westen zeigen. Wir sind die Guten und da drüben bei Adenauer sitzen die Faschisten. Und in Österreich auch. Waren die jüdischen Leute in der DDR Kronzeugen für diese eigene antifaschistische Erzählung?

Leon Kahane widerspricht dem nicht, aber die Aussage ist einfach falsch. Es gab nach dem Krieg die sogenannten Neulehrer. Ich kenne persönlich einen Latein/Kunst-Lehrer, der Mitglied der NSDAP gewesen war und nach dem Krieg nicht arbeiten durfte. Das steht im Wikipedia-Eintrag zu den Neulehrern:

Wurden im ersten Schuljahr noch einige Lehrer mit nationalsozialistischer Vergangenheit geduldet, so wurden die Richtlinien für den Verbleib im Schuldienst schrittweise verschärft. In den westlichen Besatzungszonen konnten einige Lehrer mit zweifelhaftem Hintergrund nach sogenannten „Entbräunungskursen“ ab 1947 wieder in den Schuldienst eintreten, während in der sowjetischen Besatzungszone das Neulehrerprogramm so umfangreich gestaltet wurde, dass große Teile der bisherigen Lehrerschaft von den rund 40.000 Neulehrern ersetzt wurden. Obschon die alte Lehrerschaft die Qualität einer höchstens einjährigen Umschulung anzweifelte, war aufgrund des zumeist akademischen Hintergrundes der Neulehrer das Ergebnis hinreichend gut und ermöglichte den sonst im Nachkriegsdeutschland aufgabenlosen Berufen eine feste Anstellung. Die große Mehrzahl der Neulehrer blieb auf Dauer im Schuldienst tätig.

Wikipediaeintrag Neulehrer, 05.11.2025

Auch die Behauptung bezüglich der Juristen ist nicht richtig. Die Mutter von André Herzberg (Dem Sänger der Rockband Pankow, die auch in der Ausstellung vorkam) war Staatsanwältin in der DDR. Sie hatte nach dem Krieg und der Rückkehr aus dem Exil einen Crash-Kurs zur Juristin absolviert. Ihre Tochter Wera Herzberg hat über ihr Leben ein Theaterstück gemacht und schreibt dazu in der Berliner Zeitung:

In Leicester, wo sie lebte, hat sie meinen Vater kennengelernt und viele andere jüdische Emigranten aus Deutschland. Sie trat in die Kommunistische Partei ein und ging 1947 zurück nach Deutschland, nach Berlin-Steglitz, wo sie bei Freunden wohnen konnte. Und dann bekam sie die Chance, einen Kurzlehrgang im Fach Jura zu besuchen. Das war in Potsdam und damit verbunden war die Aufforderung, in den sowjetisch besetzten Teil Deutschlands zu ziehen.

[…]

Warum ist sie zurückgegangen?

Meine Mutter ist 1942 in die Kommunistische Partei eingetreten, und hatte tatsächlich einen Auftrag. Aber sie hat auch daran geglaubt, dass sie in diesem Deutschland etwas ändern kann. Und der erkennbare Antifaschismus im Ostteil war für sie etwas Gutes. Zudem tat sich dort für sie ein riesiges Berufsfeld auf, weil alle Nazi-Juristen entlassen wurden.Hat Ihre Mutter später noch Jura studiert?

Lenz, Susanne. 11.01.2025. Wera Herzberg im Interview: „Meine Mutter wollte raus aus dem vereinten Deutschland“. Berliner Zeitung.

Sie sollte, aber sie hatte dann schon drei Kinder, hatte sich von meinem Vater scheiden lassen. Es war für sie nicht zu stemmen. Sie hat dann auf mittlerer Ebene als Staatsanwältin gearbeitet, war auch mal Jugendstaatsanwalt, aber eigentlich war ihr Gebiet die Wirtschaftskriminalität, auch Diebstähle und so etwas.

Peer hat mich auf Haferkamp & Wudtke (1997) hingewiesen. In dieser Fachveröffentlichung zur Richterausbildung in der DDR kann man Folgendes lesen:

Hinzu kamen die rigorosen Entnazifizierungspläne der Sowjets. In Befehl Nr. 49 der SMAD vom 4. September 1945 wurde angeordnet, daß „bei der Durchführung der Reorganisation des Gerichtswesens sämtliche frühere Mitglieder des NSDAP aus dem Apparat der Gerichte und der Staatsanwaltschaft zu entfernen sind, ebenso Personen, welche an der Strafpolitik unter dem Hitlerregime unmittelbar teilgenommen haben.“ Von den etwa 2400 im Mai 1945 im Justizdienst tätigen Richtern und Staatsanwälten hatten knapp 80 % das Parteibuch der NSDAP. Schon im Oktober 1945 führte eine erste Entlassungswelle in der SBZ zur Entfernung von 811 Richtern, das entsprach etwa 90 % der NS-belasteten Richter. Bis 1948 erhöhte sich diese Zahl auf 905, damit betrug die verbliebene Belastung in der Richterschaft im September 1948 4,8 %. Zu Erreichung des Mindestsolls für die Einrichtung einer funktionsfähigen Justiz fehlten Ende 1945 bereits etwa 40 % der Richter. Die örtlichen Kommandanten versuchten, die Lücke durch sog. „Richter im Soforteinsatz“ zu schließen. Regional unterschiedlich übernahmen juristisch halb- oder ungebildete Kommunisten und „bewährte Antifaschisten“ die Rechtsprechung. Ende 1945 waren etwa 25 % der Richter „im Soforteinsatz“.

Haferkamp, Hans-Peter & Wudtke, Torsten. 1997. Richterausbildung in der DDR. forum historiae iuris. Quellen für die Einzelaussagen siehe dort.

Die Behauptungen von Jan Kage sind also plain wrong und es ist eine Schande für Leon Kahane, dass er sie unwidersprochen stehen lässt.

Ehm, davon unabhängig bleibt der Rest von Kages Frage natürlich wahr: „Und von hier konnte man dann gut vom Osten auf den Westen zeigen. Wir sind die Guten und da drüben bei Adenauer sitzen die Faschisten.“ Die Führungsebene war ausgetauscht und die Faschisten saßen im Westen. Hans Globke zum Beispiel. Globke war Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze und rechte Hand Adenauers. Die Organisation Gehlen war der Vorläufer des BND und wurde von Nazis aufgebaut. Alles so Sachen, die man schlecht wegdiskutiert bekommt. Ich habe auch für KZ-Mannschaften oder Deutsche Christen, die die Bibel von jüdischen Einflüssen befreien wollten, Verbleibsstudien angestellt. Die Schwerverbrecher sind bis auf sehr wenige Ausnahmen alle in den Westen oder über die Rattenlinie (von der katholischen Kirche bzw. US-Geheimdiensten organisiert) nach Argentinien oder in die arabische Welt geflohen. Auch von den im Osten lebenden christlichen Antisemiten sind viele in den Westen gegangen. Siehe Nazis im Westen, Nazis in der SED und Das SS-Lagerpersonal von Buchenwald und (Ost-)Deutsche Christen in Ost und West.

Antisemitismus?

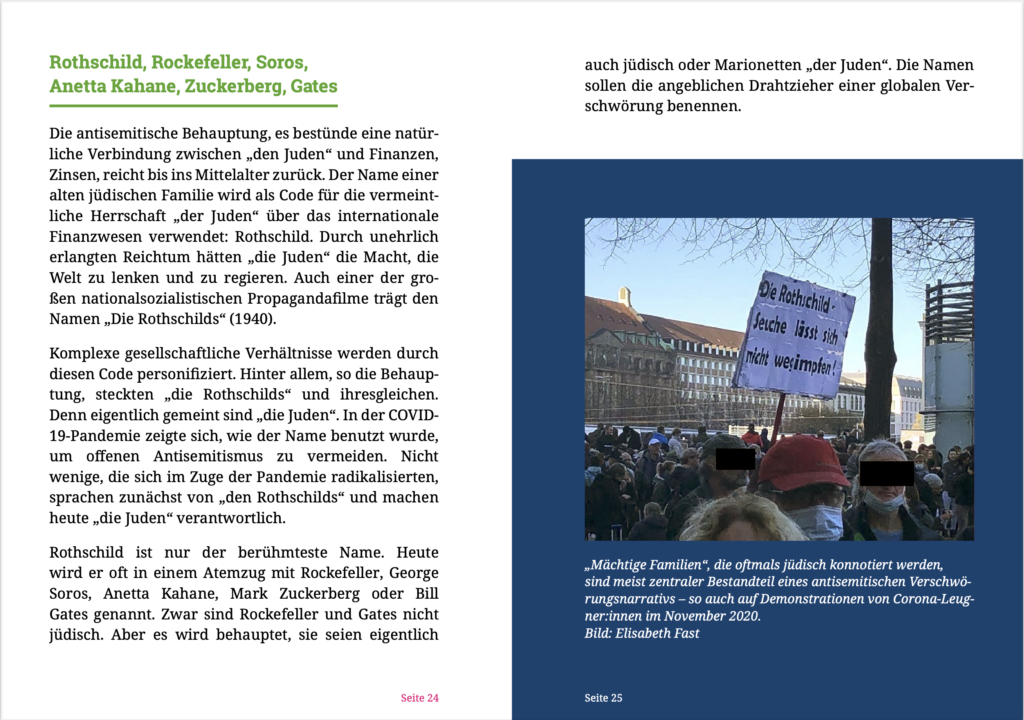

Ich möchte einen Punkt noch einmal klar machen: Israel begeht Menschenrechsverletzungen. Der Antisemitismusvorwurf ist eine Immunisierungsstrategie: Jede Kritik an Israel wird sofort als Antisemitismus geblockt. Zum besseren Verständnis vielleicht hier ein Beispiel für solche Strategien aus den Materialien der Amadeu-Antonio-Stiftung, die Leon Kahanes Tante Anetta Kahane geleitet hat. In der Erklärung antisemitischer Codes wird neben Rothschild, Rockefeller, George Soros, Mark Zuckerberg und Bill Gates noch Anetta Kahane genannt.

Als bescheidener Mensch würde ich, wenn ich für eine solche Broschüre verantwortlich wäre (Anetta Kahane leitete die Stiftung bis 2022), dafür sorgen, dass mein Name aus dieser Liste verschwindet, selbst wenn die Aussage wahr wäre. Davon abgesehen: Anetta Kahane mag sich als Ausländerbeauftragte und auch im Kampf gegen Antisemitismus verdient gemacht haben, sie spielt aber in einer gaaaaaanz anderen Liga als Rockefeller, Soros, Zuckerberg und Gates. In einer ganz anderen. So anders, dass es schon weh tut. Die Aufnahme des eigenen Namens in eine solche Liste ist der Versuch der Immunisierung: Alle die Anetta Kahane kritisieren, handeln antisemitisch, wenn man die Kriterien von Anetta Kahane zugrundelegt.

Zeitzeugen

Leon Kahane gehört wie Anne Rabe zur Dritten Generation Ost. Die beiden sind fast gleich alt. Anne Rabe hat in einer Podiumsdiskussion mit Simone Schmollack auf die Frage, wie sie denn über die DDR schreiben könne, wenn sie zur Wende erst drei Jahre alt war, geantwortet, dass Umberto Eco ja auch nicht im Mittelalter gelebt, aber dennoch über diese Zeit geschrieben habe. Das ist wohl wahr, aber im Gegensatz zu Anne Rabe konnte man Umberto Eco bisher keine groben Schnitzer in seinem Roman nachweisen. Im Gegensatz zur Nachkriegsgeneration und zur DDR-Generation können die jüngsten Vertreter*innen der Dritten Generation Ost nichts oder sehr wenig über ihre Zeit in der DDR sagen, dafür aber einiges über die Nachwendezeit und das Leben mit ihren vom Umbruch betroffenen Eltern. Wenn Sie sich dennoch zu Themen äußern, die den DDR-Alltag betreffen, müssen sie sich genauso aufwendig in die Materie einarbeiten, wie Menschen aus dem Westen. Sie brauchen Quellen und müssen ihr Wissen systematisieren. Leon Kahane hat offensichtlich keine Ahnung von den Subkulturen in der DDR und leider auch nicht von der Geschichte der DDR nach dem Krieg (Neulehrer) und der Geschichte Israels (Sechstagekrieg vs. Jom-Kippur-Krieg). Sonst hätte er seinem Interviewpartner widersprechen müssen. Genau so hat Anne Rabe keine Ahnung von Amokläufen oder Polizeistatistiken. Allgemein nicht mit dem wissenschaftlichen Arbeiten. Rabe und Kahane kommen aus systemtreuen Familien, weshalb ihnen selbst das Wissen über den DDR-Untergrund aus zweiter Hand aus den Familien fehlt. Ihre Aussagen sind also mit Vorsicht zu genießen und sollten von interessierten Journalist*innen verifiziert werden. Damit kann man Peinlichkeiten wie das vorliegende Interview und auch eine Preisvergabe an ein schlechtes Buch vermeiden.

Zusammenfassung

Zusammengefasst: Auch Israelis können Rassisten sein, auch Israelis können das Völkerrecht brechen und Menschenrechtsverletzungen begehen. Und Anetta Kahane und ihr Neffe können Unfug über den Osten verbreiten. Dass man zu einer diskriminierten Minderheit gehört, bedeutet nicht, dass man unfehlbar ist. Um es mit Funny van Dannen zu sagen: Auch lesbische schwarze Behinderte können ätzend sein!

Das ganze Interview ist mal wieder ein Ärgernis und letztendlich auch ein Beitrag zur Förderung des Faschismus, auch wenn das Jan Kage und Leon Kahane jetzt wehtun mag. Die Berichterstattung über den Osten ist seit über 35 Jahren auf ähnlichem Niveau. Das hat zur Folge, dass die westdeutschen Leitmedien im Osten nicht mehr konsumiert werden (Fromm, 2021), dass weite Teile der ostdeutschen Gesellschaft nicht mehr am Diskurs teilnehmen und dann ihre Informationen aus diversen Schmuddelkanälen auf Telegram und sonstwo bekommen. Warum sollten sie Geld bezahlen, um Falschinformationen über sich zu lesen? Warum sollten sie Menschen aus dem Westen zuschauen, die über sie sprechen? Oder Menschen aus dem Osten, die keine Ahnung haben, wie die DDR war und Thesen verbreiten, die zu dem passen, was Menschen aus dem Westen hören wollen? Diese Menschen zurückzuholen dürfte schwer werden. Vielleicht ist es bereits zu spät.

Danksagungen

Ich danke Peer, der in der Diskussion auf Mastodon mal wieder wertvolle Dokumente beigetragen hat.

Quellen

Dahn, Daniela. 1997. Westwärts und nicht vergessen: Vom Unbehagen in der Einheit (Rororo Sachbuch 60341). Hamburg: Rowohlt Verlag.

Decker, Kerstin. 1999. Das Töpfchen und der Haß. tagesspiegel. Berlin. (https://www.tagesspiegel.de/kultur/das-toepfchen-und-der-hass/77844.html)

Fromm, Anne. 2021. Presse in Ostdeutschland: Wer streichelt unsere Seele? taz. Berlin. (https://taz.de/Presse-in-Ostdeutschland/!5756271/)

Goschler, Constantin. 1993. Paternalismus und Verweigerung – Die DDR und die Wiedergutmachung für jüdische Verfolgte des Nationalsozialismus. In Benz, Wolfgang (ed.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, vol. 2. Frankfurt/Main: Campus-Verlag.

Haferkamp, Hans-Peter & Wudtke, Torsten. 1997. Richterausbildung in der DDR. forum historiae iuris. (https://forhistiur.net/1997–10-haferkamp-wudtke/1997–10-haferkamp-wudtke)

Jung, Tilo. 2025. Genozid-Forscher Omer Bartov über Gaza, Israel & den Westen. (https://jung-naiv.podigee.io/1103–784-genozid-forscher-omer-bartov-uber-gaza-israel-den-westen)

Lenz, Susanne. 2025. Wera Herzberg im Interview: „Meine Mutter wollte raus aus dem vereinten Deutschland“. Berliner Zeitung, 11.01.2025. (https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/theater/wera-herzberg-im-interview-meine-mutter-wollte-raus-aus-dem-vereinten-deutschland-li.2286366)

Leonhard, Wolfgang. 1955. Die Revolution entlässt ihre Kinder (Kiwi Band 119). Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Sokol, Sam. 2024. Likud MK tells family member of Oct. 7 victim to ‘get out of my sight’ during Knesset protest. Times of Israel 20.03.2024. (https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/likud-mk-tells-family-member-of-oct-7-vicitm-to-get-out-of-my-sight-during-knesset-protest/)

tagesschau. 2024. Internationaler Gerichtshof: Israels Siedlungspolitik laut UN-Gutachten illegal. tagesschau 19.07.2024. ARD. (https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-igh-volkerrecht-100.html)

Tzvika Mor. 2024. Wartime diaries 143. (https://www.israelstory.org/episode/tzvika-mor/)

Wellisch, Felix. 2025. Freigelassene Palästinenser: Weiter Weg zur Versöhnung. taz. 29.10.2025. Berlin. (https://taz.de/Freigelassene-Palaestinenser/!6122480/)